신라_금관에_관한_연구 -도상(圖像; 형태·문양)을 중심으로- 문화와예술연구 제二十집 pp.87-142(중 2, pp.111-120)/2022년 12월 30일

<이 논문 중에 삼국시대 금관·금동관에 관한 필자의 주장 일부가 잘못되었다. 이를 시정하기 위하여 필자가 다시 작성한 논문은「나무 모습 연화문에 관한 연구」,『文化와 藝術硏究』第二十六輯(2024.9.30.)이다.>

금관의 수식은 위로 기・생장을 표현한 입식과 달리 아래쪽으로 진행하는 기・생장을 표현한 연화이다. 그 전체 모양은 길게 드리운 연꽃이고 나아가 굴곡(구비)이나 연속 반복도 거의 없는 모습이지만 일종의 덩굴 연화문으로 볼 수 있다.24)

금관 수식에서 맨 아래에는 대개 곡옥 또는 긴 연판형이다. 이 둘의 모양은 (도2-2-1)(도4-2-1)(도5-2-1) 등에서 보듯 전체 모양, 윤곽이 유사하다.

24) 필자는 반복된 돌출을 보여 주는 백제 칠지도(七枝刀)도 일종의 덩굴 연화문으로 본다. 다만 율동, 운동감 표현이 미약할 뿐이다.

이로 보아서도 수식의 곡옥과 긴 연판형은 기・생장을 담고 표현한 같은 연꽃임을 알 수 있다.

수식의 기・생장・화생 표현의 많고 적음은 영락의 숫자로도 조절하였다. 또 수식의 기・화생 표현이 많고 적음은 입식의 영락・곡옥의 많고 적음과 상호 비율・보조를 맞추었다.

| (도5-2)경주 황남대총 출토 금관의 수식 | (도5-2-1)<전체 윤곽이 (도2-2-1)(도4-2-1) 등과도 같다.> |

| (도4-2)경주 천마총 출토 금관의 수식 | (도4-2-1)<전체 윤곽이 (도2-2-1)(도5-2-1) 등과도 같다.> |

Ⅲ. 금관의 문양

금관의 문양은 점으로 표현한 (연속) 점선문(點列文으로도 불림)・(‘연속) 삼각문’・(연속) 덩굴 연화문 그리고 원문이다.

점선문과 원문은 금관 전체에 있고, 연속 직선문・연속 삼각문・연속 덩굴문은 관테에 많다.

| (도5-2)경주 황남대총 출토 금관의 수식 | (도5-2-1)<전체 윤곽이 (도2-2-1)(도4-2-1) 등과도 같다.> |

이들은 본래 단독 문양이지만 금관 등에서 보듯 기・생장을 표현하는 문양 즉 성장・확산・발전・신이(神異)・신성・길상・상서(祥瑞)・존숭・행복 기원 등 표현에 사용된 것이다.

이러한 표현 역시 우리나라 신석기시대와 청동기시대를 거쳐 삼국시대로 계승되었다.<(도12)∼(도14)・(도24)・(도28)∼(도35) 등> 특히 신석기시대부터 태양의 표현(기・생장도 포함)으로 일부는 삼재(三才) 표현으로 사용되었고, 기원전・후로 한 시기부터는 연화문으로도 수용되었다. 또 앞서 서술한 바와 같이 신석기시대부터 문양들 상호 동격・교호・호환 관계에 놓여 있는데, 특히 금관에서도 뚜렷하게 이 현상을 볼 수 있다.

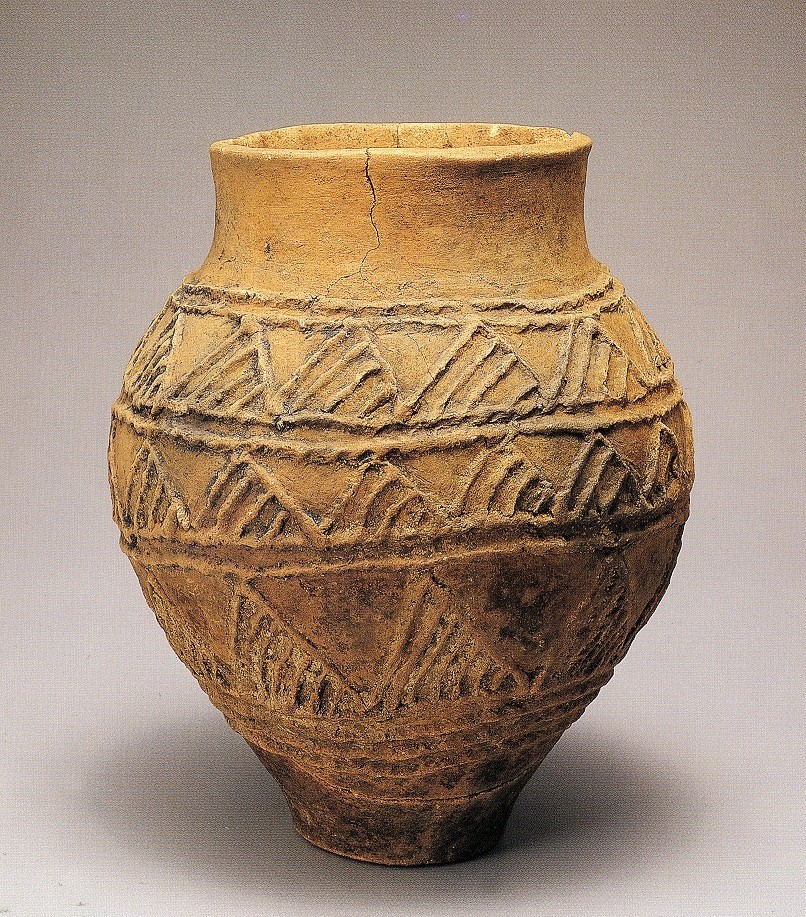

| (도28)서울 암사동 출토 토기 신석기시대, 고 20.8cm, 국립중앙박물관 소장,『한국미의 태동 구석기·신석기』, 2008년, p.91. <위로부터 직선문・연속 삼각문・연속 덩굴문이다. 연속 삼각문은 연속 사각문으로도, 연속 덩굴문은 연속 반원문으로도 볼 수 있다. 이 시대 더욱 분명한 연속 사각문의 예는 연천 삼거리 출토 토기(도25) 등에서 볼 수 있다.> |

(도29)양양 오산리 출토 토기 신석기시대, 고 26.1cm, 서울대학교박물관 소장,『서울대학교박물관소장품 도록』, 2007년, p.16. <겹친 연속 삼각문이다. 이를 (도12)처럼 굽의 밑에서 보면 중앙에서 외곽으로 확산되는 모습이고 청동기시대 문양<예, (도12)>과도 같다.> |

| (도28-1)<위로부터 직선문・연속 삼각문(연속 사각문)・연속 덩굴문(연속 반원문)이다. 이들은 삼재 표현의 일부이기도 하다.> | (도28-2)<직선문・연속 삼각문> |

| (도30)아산 남성리 출토 동경 청동기시대, 지름 16.1cm, 국립중앙박물관 소장, 『국보』 1 고분금속, 1992년, P.136 |

(도30-1)<직선문・삼각문・원문 등으로 중앙에서 외곽으로 확산되는 모습이다. 이 문양들은 삼국시대 신라 금관 등으로 이어졌다. 이 동경 문양은 조선시대 초상화의 돗자리 그림까지 이어졌다. 이에 관한 필자 논문「백사 이항복 초상화에 있는 연화문에 대하여」,『마한 유민』(2020.06.083.> |

| (도31)영암 출토 동경 청동기시대, 지름 13.3cm, 숭실대학교 한국기독교박물관 소장,『원시미술』, 도 109 |

(도31-1)<직선문・삼각문・원문 등이다. 이 문양들은 삼국시대 신라 금관 등으로 이어졌다.> |

| (도32)경주 황남대총 남분 출토 토기 신라, 5세기, 경주 황남대총 남분 출토, 고 19.7cm, 국립경주박물관 소장, 국립중앙박물관,『한국 고대의 토기』, 1997년, p.48.. <신석기・청동기시대부터 내려온 직선문・삼각문・원문이다. 이 문양들은 신라 금관 등에서도 볼 수 있다.> |

(도33)의령 약사동 출토 토기(부분) 가야, 5세기, 높이 27.7, 국립김해박물관 소장, 국립김해박물관,『국립김해박물관』,2019년, P.197. <신석기・청동기시대부터 내려온 직선・삼각문・원문・네모문이다. 이 문양들은 신라 금관 등에서도 볼 수 있다.> |

(도34)토기(부분) 가야, 5세기, 높이 21.9cm, 국립중앙박물관 소장, 이종석,『한국의 미』 5 토기, 중앙일보사, 1985년, 도 82. <신석기・청동기시대부터 내려온 덩굴문・원문이며 신라 금관 등에도 있다. .특히 굴곡 (구비)안 마다 있는 원문 표현은 천마총 금관(도4-3) 등에 있다.> |

| (도35)공주 정지산 출토 토기(부분) 통일신라, 고 14.0cm, 국립공주박물관,『국립공주박물관』, 2010년, P.243. <원문・반원문・연화문・덩굴문・원추문이 모두 연결되고 인접한 배치이다. 이들은 상호 동격・교호・호환 관계임을 뚜렷하게 보여 준다. 같은 현상은 신라 금관 등에서도 볼 수 있다.> |

(도36)경주 출토 토기(부분) 신라, 7∼8세기, 뚜껑 14.6×16.4cm, 국립경주박물관 소장, 『한국의 미』 5 토기, 도 139. <반원문・원문・덩굴문・연화문 등이 모두 연결되며 상호 동격・교호・호환 관계임을 보여 준다..같은 현상은 신라 금관 등에서도 볼 수 있다.> |

1. 연속 점선문(도1-3)(도2-3)(도3-3)(도4-3)

신석기시대부터 대표적 기・생장 표현이고, 특히 태양문으로 사용되었다. 금관에는 이 연속 점선문(점문・점열문)이 많다. 입식에서는 황남대총 금관만 한 줄이고 나머지 세 금관은 두 줄이다. 이 연속 점선문은 주로 입식・관테의 외연 쪽에 있다. 이 배치는 기・생장 표현이자 영역・둘레 표현이다.

2. 연속 덩굴 연화문(도1-3)(도3-3)(도4-3)

기・생장을 굴곡(구비)으로 율동적인 표현을 한 문양이고 대부분 관테에 있다. 그런데 금령총 출토 금관만 이 문양이 없고 연속 점선문(도2-3)을 표현하였다. 이로 보아서도 연속 덩굴 연화문과 연속 점선문은 상호 동격・교호・호환됨을 알 수 있다.

| (도1-3)경주 금관총 출토 금관 『문화재대관』, P.124. <연속 점선문・연속 삼각문(위)・연속 덩굴문(아래)이 있다. 이처럼 삼각문과 덩굴문이 함께 있는 것도 두 문양이 같은 문양 즉 연화문임을 증명한 것이다.> |

(도2-3)경주 금령총 출토 금관, 『신라황금』, P.28. <연속 점선문만 있다.> |

| (도3-3)경주 서봉총 출토 금관 『신라황금』, P.27. <연속 점선문・연속 덩굴문이 있다.> |

(도4-3)경주 천마총 출토 금관 「문화재대관』, P.143. <연속 점선문・연속 덩굴문(굴곡 마다 안에는 원문)이 있다.> |

3. 연속 삼각문(도1-3)(도4-3)

삼각문 역시 신석기시대부터 대표적인 기・생장 표현이고 특히 태양문, 삼재 표현이다. 금관총 출토 금관의 경우 관테에 위쪽 외연에는 연속 덩굴 연화문이 아래쪽 외연에는 두 문양 즉 분명한 ‘연속 삼각문’과 ‘연속 덩굴 연화문과 연속 삼각문의 중간쯤 보이는 문양’이 함께 있다. 이로 보아서도 연속 삼각문은 연속 덩굴 연화문과 동격이고 나아가 모양만 다른 같은 연화문이다.

4. 원문(圓文)(도4-3)(도34)∼(도37)(도4-3)

원문 역시 신석기시대부터 대표적인 기・생장 표현이고 특히 태양문과 삼재 표현이다. 삼국시대에는 연화문의 한 모양 특히 연화문의 가장 단순한 표현으로 널리 표현되었다. 이 문양은 어자문, 연주문 등으로도 착각하며 잘못 불리는 경우도 많다.

금관에서 원문은 곡옥・영락・관테의 표면에 많다. 이는 연꽃의 모양이자 연꽃으로 상정한 곡옥・영락・관테에서 더 전개되는 기・생장 표현이다. 관테에서 원문은 연속 덩굴 연화문이나 연속 삼각문의 굴곡(구비) 마다 안 쪽에 하나씩 배치되는 경우가 많다.<예: (도4-3)(도10-1)(도54-1)> 이 때 원문은 바로 곁 덩굴문(또는 삼각문)의 중심・출발・근본 표시이다. 25)

관테의 원문이 덩굴 연화문 굴곡(구비) 안 마다 있는 경우(황남대총과 천마총 금관), 없는 경우(금관총과 서봉총 금관)가 있다. 덩굴 연화문 굴곡(구비) 안 마다 원문이 있고 없고는 큰 차이가 아니다. 왜냐하면 덩굴 연화문 자체가 이미 연화문이기 때문이다. 없는 경우는 단지 원문을 표현하지 않았을 뿐이다

Ⅳ. 금관 도상(형태·문양)의 보편성 확인·연구 보완

- 삼국시대 모자를 중심으로-

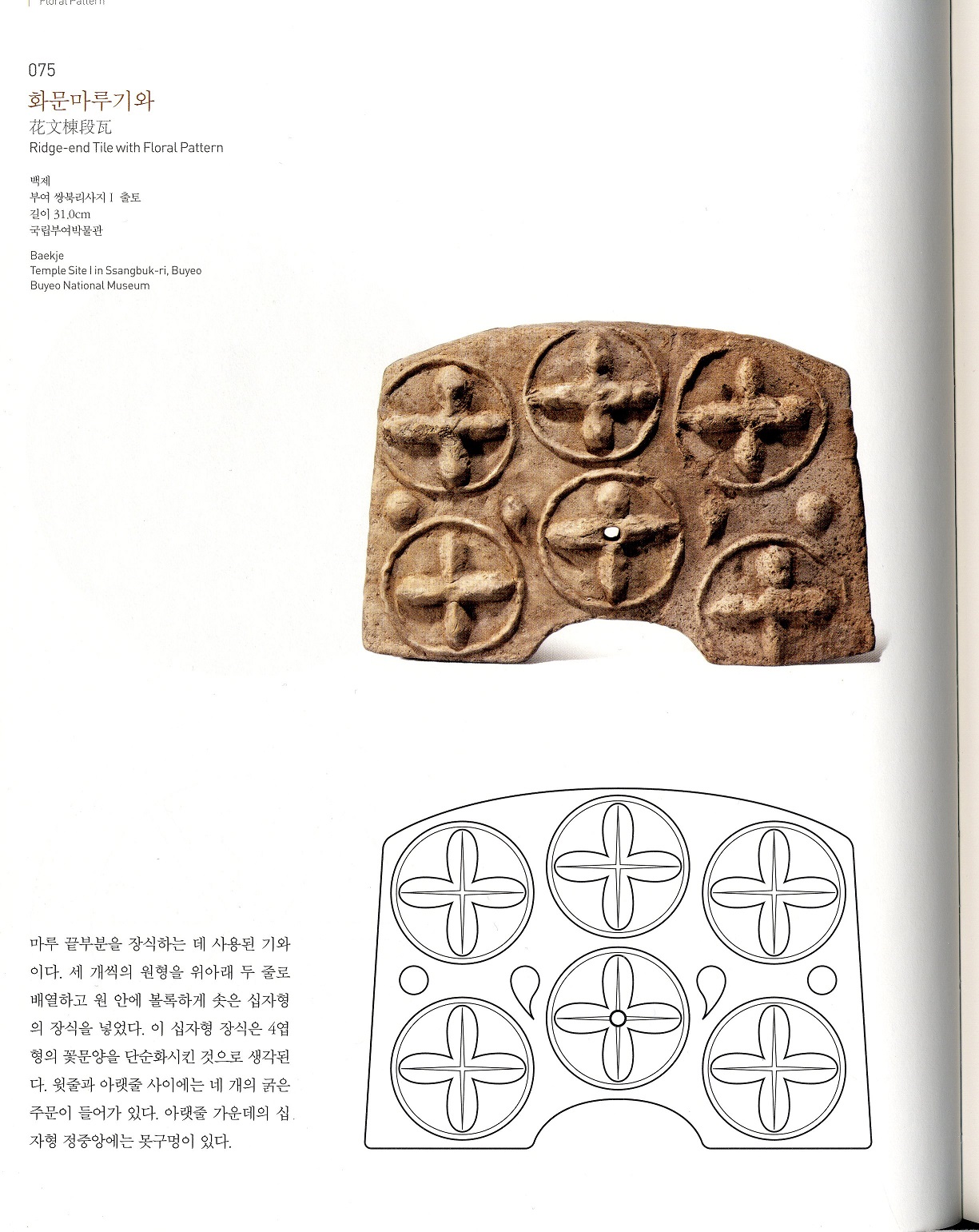

앞 단원에서 보았듯 삼국시대 금관은 이웃 중국에서 전래된 것이 아니고 오로지 우리나라 신석기시대에 시작하여 청동기시대에 정착된 기・생장 등을 계승한 도상(형태·문양)이다.26) 이 도상은 금관(모자 포함) 이외에도 토기・장신구 등 금속공예・기와 등에도 다양한 모습으로 표현되었다. 이 단원은 삼국시대 각종 모자에도 같은 도상이 보편적으로 표현되었음을 증명하는 데 목적을 두었다. 27)

25)흔히 태극문・삼태극문・사태극문으로 불리는 문양의 안에도 원문이 있는 경우가 있다. 이 원문 역시 독립 문양이 아니라 바로 옆 함께 있는 문양(태극문・삼태극문・사태극문으로 불리는 문양)의 중심・출발・근본 표시다.

| (도38)평양 청암리 대성 구역 출토 고구려 금동관 6세기, 너비 33, 고 35cm, 특별기획전! 고구려 추진위원회,『특별기획전 고구려』, 2001년, P.173. <이 금동관의 모든 문양 특히 율동적인 문양 모두 연화문이다. 학계에서는 화염문으로 잘못 불리고 있다.> |

(도38-1)<연꽃봉오리 안에서 세 갈래 연꽃이 생장하고 있다.> |

삼국시대 모자들도 관테 위에 몸체(입식 포함)가 연꽃 모양이고 그 표면에 연꽃 등의 문양을 표현하였다. 이 모든 표현은 기・생장의 표현이고 모양만 다를 뿐 한결같이 연화문이고 연화문 역할을 한다. 아래는 이를 뒷받침하는 대표적 예이다. 현재 알려진 고구려 금동관은 3점(도38)∼(도40) 외 잔품(도57) 등인데 도상이 신라 금관들과 대체로 같다. 평양 청암리 대성 구역 출토 금동관(도38)은 관테와 입식・수식 등을 매우 다양하고 활달한 연꽃으로 표현하였다. 특히 관테 안에 덩굴 연화문・작은 원문・만개한 연화문은 신라 금관의 관테 문양이 결국 연화문임