양촌陽村 권근權近의 익산 양촌대陽村臺와 양촌권근선생유허비遺墟碑 그리고 진의귀陳義貴/2023년 1월 27일

2023년 1월 27일 /양촌陽村 권근權近의 익산 양촌대陽村臺와 양촌권근선생유허비陽村權近先生遺墟碑 그리고 진의귀陳義貴

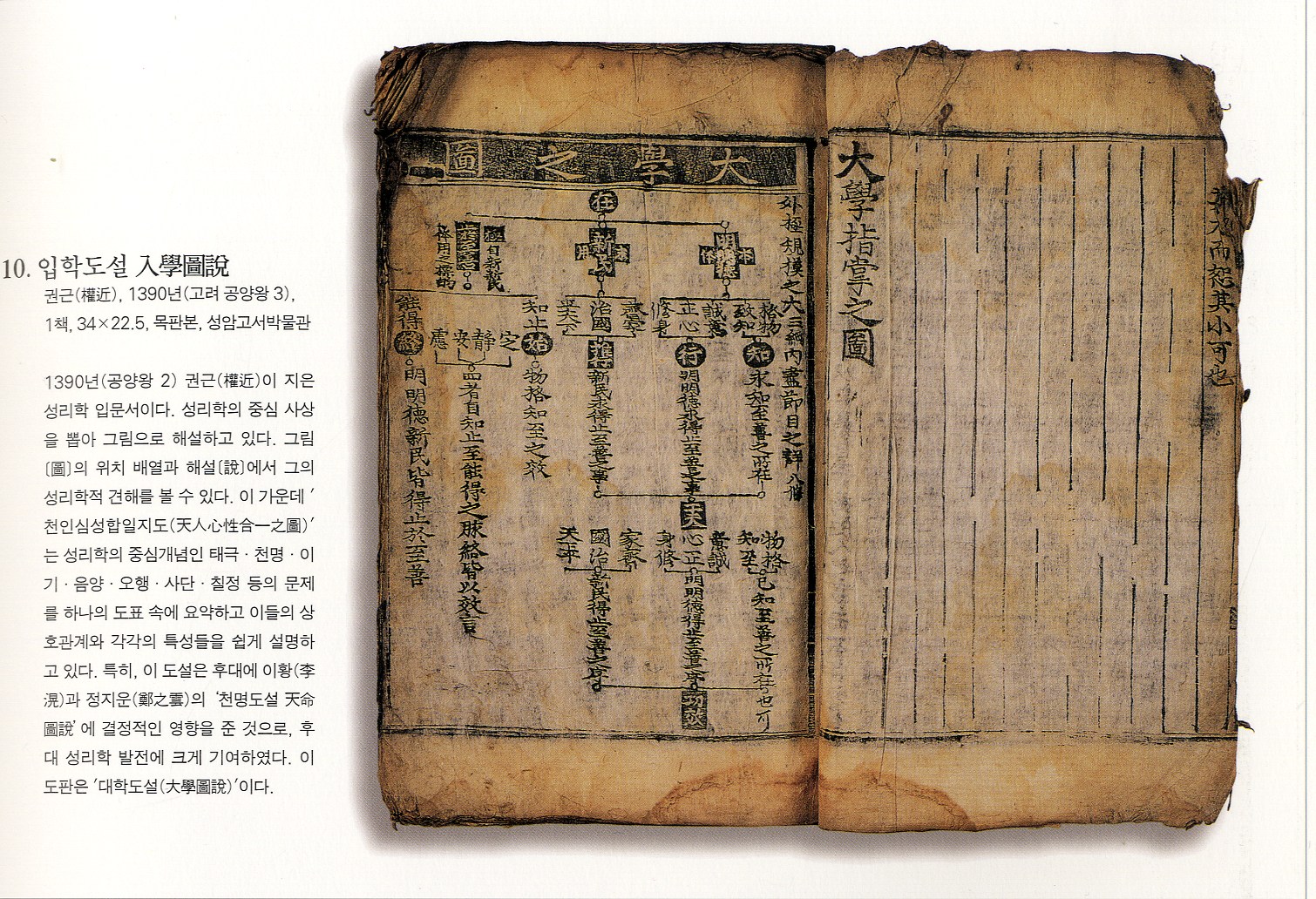

권근(1352-1409년, 호 양촌陽村)은 고려 말과 조선 개국 초에 문장가로 이름을 크게 떨쳤다. 그의 문장의 수준이나 활약상은 그의 문집 양촌집에 잘 드러나 있다. 권근은 조선왕조실록 등 여러 문헌에 나오듯 여러 차례의 우여곡절을 겪고 유배 생활도 많이 겪었다. 그런데 1390년 익주(益州; 익산의 당시 이름이다. 태종 13, 1413년에 익주를 익산으로 고쳐 지금에 이르고 있다.)에 주1) 유배 중일 때에는 입학도설入學圖說이란 유명한 책을 저술하였다. 입학도설은 성리학의 기본 원리를 그림과 표를 곁들여 풀어 쓴 책이다.

권근은 1390년 7월부터 1391년 2월까지 익주에서 귀양살이하였는 데 그 장소 즉 유배지는 지금의 익산시 임상동林相洞 주2) 안 몽환(원래는 몽곶夢串, 뀜고지) 주3) 마을이다.

주1)1390년 당시 익산의 명칭은 익주益州이다. 익산은 마한의 중심지인 건마국乾馬國의 수도였고, 금마저군金馬渚郡(백제), 금마군<金馬郡: 백제, 통일신라 경덕왕 16(757년)>, 익주<益州, 고려 충혜왕 복위 5(1344)년>, 익산군(益山郡, 조선 태종 13(1413)년>으로 명칭이 이어졌다; 한편 백제 무왕이 금마저로 수도를 옮기려한 바 있었고, 통일신라시대 때인 670년에 고구려 왕족인 고안승(高安勝)을 금마저에 안치하고 고구려왕으로 삼았다가 보덕국報德國<674∼684년>으로 개칭한 바 있음. 보덕국이다.

주2)임상동(林相洞)은 1914년 행정구역을 개편할 때 신림리(新林里), 임내리(林內里), 오상리(五相里), 몽곶리(夢串里)의 전 지역으로 구성되어 임내와 오상에서 한 글자씩 따와서 임상리, 1983년 팔봉면 전체가 이리시에 편입되며 이리시 임상동(林相洞), 1995년 5월 이리시와 익산군이 통합되 익산시 임상동이 되어 지금에 이르고 있다. 이 임상동은 법정동으로는 익산시 삼성동 소속이다.

주3)몽환 마을 이름은 본래 마을 이름인 몽곶(夢串)을 근자에 고친 이름이다. 몽곶이란 이름의 유래는 다음과 같다. 이 마을은 황등제黃登堤(호남 삼대 저수지 중 하나)란 저수지(이 저수지의 일부는 요교호腰橋湖라고도 불림) 쪽으로 돌출된 지형이다. 이처럼 물(바다 강 저수지 호수 등)쪽으로 돌출됨이 유별난 지형은 순우리말로는 대개 ‘곶’ 이라 불렀다. 그런데 이곳은 곶 중에서도 생김새가 마치 ‘꿴 꼬치’ 같다고 하여 ‘뀜고지’로 불렸다. 몽곶(夢串)은 뀜꼬지를 한자음(뀜은 꿈의 한자 몽夢으로 꽂이는 한자 곶串으로)으로 바꾸어 표현한 것이다. 1959년 발간『익산군지』에서도 몽곶리(夢串里) 즉 몽곶이 임상리 안 자연마을 이름 중에 있다.

지금의 몸환 마을 안 양촌대(陽村臺)는 양촌 권근이 유배와 살던 곳이므로 예로부터 권근의 호 양촌을 붙여 생긴 이름이다.

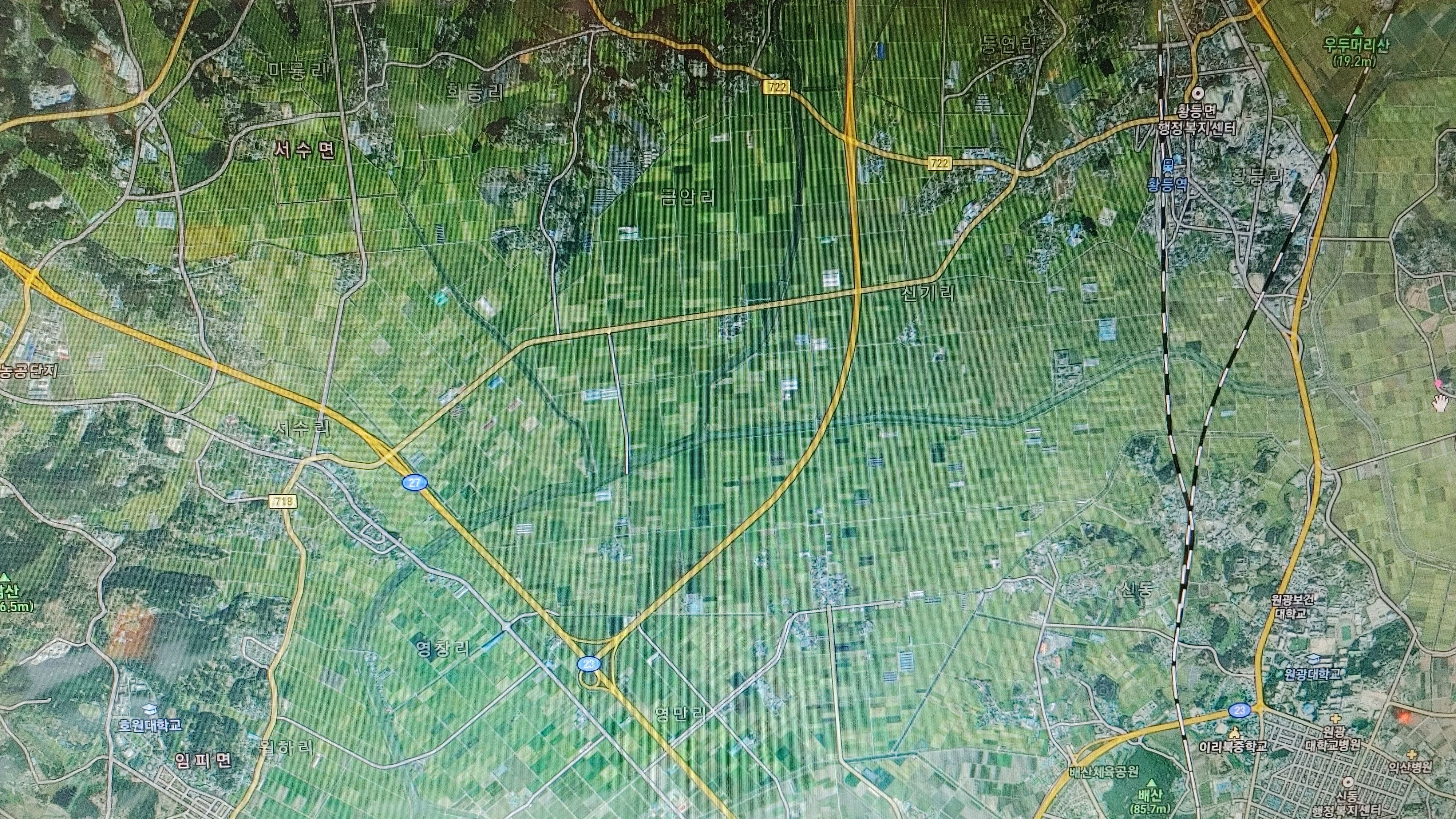

공중에서 촬영한 익산시 임상동 몽환 마을의 모습(인터넷 다음 지도)

붉은색 표시 있는 곳이 양촌권근선생유허비가 있는 전북 익산시 임상동 622-24번지이다. 몽환이란 이름은 몽곶을 몇 년전에 고쳐 만든 이름이다. 곶은 바다 강 호수 등에 임하되 길게 돌출된 지형 지세인 곳에 붙이는 순우리말이다. 마을 이름 몽곧(夢串)은 이 마을의 지형 지세가 황등제(黃登堤)란 거대한 저수지 쪽으로 사진처럼 돌출된 모양인데 그 모습이 마치 꿴 뀌는 꿰메는 데 쓰이는 꼬지 꼬치 꽂이(얇고 길쭉한 막대기)와 같은 모양이기에 부르던 ‘뀜고지’를 한자로 옮겨 만든 이름이다.

황등제는 지금의 익산시 황등면 황등리 황등산 남단에서 익산시 신용동 원광대학교 북쪽 도치산까지 걸친 약 1.3m 저수지이자 뜩이다. 이 거대한 저수지 뚝은 종래에는 삼한시대에 만든 것으로 알려졌었다. 그러나 이곳 저수지 발굴 때 토층에 묻혀 있었던 목재의 탄소측정을 한 결과 기원전 3세기경에 만든 것으로 드러나 결국 현재 우리나라 최고의 저수지로 새롭게 밝혀진 것이다. 『세종실록지리지』 안 익산군 기록(1454년) 중에 <상시上屎 큰 방죽大堤이 1이니, 상시上屎이다. 군郡의 서쪽 십리에 있다.>로 나온다. 이 저수지는 일제 강점기인 1910년 증축되었다가 1930년대(1936년경)에 폐쇄되며 논으로 바뀌었다. 그리고 1937년경 중간쯤인 곳에 놓은 다리(일명 허리다리 腰橋)로 인하여 일명 요교호(腰橋湖라고도 불리게 되었다. 필자는 임피현의 임피란 이름도 이 거대한 저수지 옆에 있는 고을이므로 생겨났다고 본다.(임피는 다다를 임(臨) 보(洑)피(陂) 못 피(陂) 물막을 피(陂)이다. 필자의 추정일 뿐이다.그러나 신증동국여지승람 임피현에 나오는 '호산제狐山堤 현의 동쪽 5리에 있다.'와 관련될 수 도 있다고 본다.>) 황등제였던 곳 안쪽(동쪽)은 물이 빠진 뒤 대부분 논으로 사용되고 있다. 요교 다리 부근에 다리와 제방을 보수한 사람들의 공덕을 기리기 위하여 세운 비석(정조 4, 1780년이 있다.(2007년 5월 13일 필자는 자녀들과 다녀왔다). 조선 고종 때 편찬한『동국문헌비고』에 황등제를 길이 900보, 둘레 25리 長九百步 周二十里라 기록하였다.

옛 황등제의 규모와 몽리(蒙利: 이익을 입는 받는 것 즉 농작물에 사용되는 물을 대 이용하는 것)) 면적을 가늠해 볼 수 있는 사진/ 이 사진에서 노랑색 도로 중 가장 오른쪽 남북방향 도로가 대체로 옛 황등제가 있던 곳으로 본다. 이 사진에서 가장 동쪽 중앙이 몽환 마을이고 가장 서쪽은 옛 임피현에 속했던 지금의 군산시 임피면과 서수면이다(인터넷 다음 지도)

익산의 구 읍지인『금마지金馬志』(영조 32, 1756년 편찬) 안 가경(佳景)에는 다음과 같은 글이 있다.

<양촌대(陽村臺) 고을에서 서쪽으로 15리 떨어진 몽곶리 뒤의 작은 구릉에 있다. 죽림으로 둘러싸여 있는데 40리 넓은 들을 바라볼 수 있다. 양촌 권근이 본군에 유배되었을 때 이곳에 정자를 짓고 즐기면서 쉬던 곳이다. 지금은 정자가 무너져 없기 때문에 양촌대라 한다.>

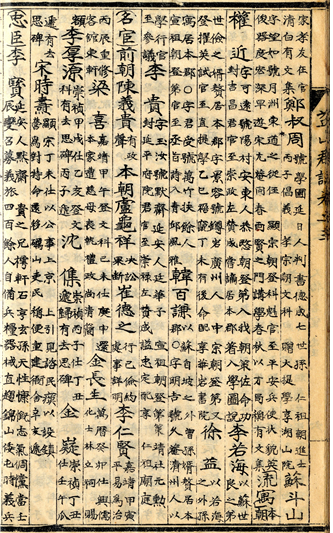

또 같은 책 유우(流寓) 주4) 편에 모두 다섯 분(권근, 이약해, 서익, 한백겸, 이귀)이 실려 있는데 권근을 소개하는 말미에 ‘본군에 와 입학도설을 지었다’는 내용이 있다. (도1-2)

주4)유우란 유배, 혼인 등의 사유로 인하여 타향에서 사는 것을 말한다. 여기서는 고향이 아닌 익산에서 살았던 사람이다.

권근은 마한을 비롯한 우리나라 역사에 대하여 상당한 지식을 품고 있었다. 이는 그가 태조 5(1396)년 소위 표전문사건(表箋文事件)으로 명나라 서울인 지금의 남경에 갔을 때인 9월 15일과 22일 명 태조가 그에게 내려준 시제(詩題: 우리나라의 역사 역사와 주요 지리 지명에 관련된 시제)에 따라 지은 24편의 응제시(應製詩)를 통하여 분명하게 엿볼 수 있다. 그가 역사에 대하여 지식을 쌓게 된 것은 어쩌면 금마 유배 때 금마의 역사 지리적 위치가 매우 중요한 것 즉 우리 겨레 고대사의 핵심 지역이고 모두 연결된 곳임을 알게 되며 자연스럽게 또 매우 흥미를 가지며 알게 된 것과 연결된 것이 아니었을까 짐작하여 본다.

아래 태종실록 중 권근의 졸기(卒記)에서도 그는 여러 곳으로 유배되었고 그 중에서 익주에 있을 때 입학도설을 지은 것으로 나온다.

<길창군(吉昌君) 권근(權近)이 졸(卒)하였다. 이날 새벽에 임금이 권근의 병이 위독하다는 말을 듣고 세자에게 문병하도록 명하여, 세자가 막 떠나려고 하였는데, 권근이 이미 죽었다는 말을 듣고 중지하였다. 권근의 자(字)는 가원(可遠)인데 뒤에 사숙(思叔)으로 고쳤다. 호(號)는 양촌(陽村)이고 안동부(安東府) 사람이다. 고려 정승 권부(權溥)의 증손이며, 검교 정승(檢校政丞) 권희(權僖)의 아들이다. 어릴 때부터 글읽기를 부지런히 하여 그칠 적이 없었다. 홍무(洪武) 기유(공민왕 18, 1369)년에 나이 18세로서 병과(丙科)에 뽑혀 춘추 검열(春秋檢閱)에 제배(除拜)되어 왕부 비자치(王府閟者赤)가 되었다.

-중략-

기사(창왕 즉위, 1389)년 10월에 대간(臺諫)에서 이숭인(李崇仁)이 사명(使命)을 받들고 경사(京師)에 가서 재물을 모은 죄를 탄핵하여 폄출(貶黜)되었는데, 권근이 이숭인의 뒤를 이어 경사에 갔던 까닭으로, 이숭인의 무고(誣告)를 당한 사실을 알고 상서(上書)하여 그의 무죄함을 밝히니, 대간에서 권근이 죄인의 편을 들고 언관(言官)을 헐뜯는다고 탄핵하여 우봉(牛峯)으로 폄출하였다. 공양왕(恭讓王)이 즉위(卽位, 1389년 11월)하게 되자 대간에서 탄핵하기를, ‘권근이 사사로이 자문(咨文)을 뜯어서 먼저 이임(李琳)에게 보였으니, 이는 이성(異姓)을 편든 것이라’고 논죄(論罪)하여, 영해(寧海)로 옮겨 유폄(流貶)시켰다. 경오(1390)년 봄에 대간에서 다시 논핵(論劾)하여 극형(極刑)에 처하려고 하였으나, 태조가 구원하여 줌에 힘입어 장(杖)을 맞고 흥해(興海)로 양이(量移)되었다. 그해 여름에 이색(李穡) 이하 여러 폄소(貶所)에 있던 자가 모두 청주(淸州)의 옥(獄)으로 잡혀 와 갇혔었는데, 하늘에서 갑자기 큰비가 내려 물이 넘쳐 성안에 들어와서 공해(公廨)가 모두 물에 잠겼었다. 여러 문사관(問事官)들이 나무 위로 기어 올라가 물을 피하였으므로, 갇힌 자들이 모두 달아나 피하였다. 권근만은 홀로 꼿꼿이 앉아서 신색(神色)이 자약(自若)하여 말하기를, "내가 만약 죄가 있으면 마땅히 천벌(天罰)을 받을 것이고, 만약 죄가 없으면 하늘이 어찌 나를 물에 빠져 죽게 하겠느냐?" 하였다. 이때 죽음을 면하여 한양(漢陽)으로 돌아왔다가 익주(益州)로 옮겼었는데,《입학도설(入學圖說)》을 지었다. 신미(1391)년 봄에 자편(自便)을 얻어 충주로 돌아갔다.《예경(禮經)》을 찬정(撰定)하다가 이룩하지 못하였었는데 이때에 이르러 원고를 쓸 기회를 얻게 되었다. 계유년(태조 2, 1393년) 봄에 태조가 계룡산(鷄龍山)에 거둥하여 권근을 특별히 불러 행재소(行在所)에 나오게 하여, 정총(鄭摠)과 더불어 능묘(陵墓)의 비문(碑文)을 찬정하도록 명하였다. 갑술(1394)년 가을에 중추원사(中樞院使)에 제배(除拜)되었다. -이하 생략-> 태종실록 9(1409)년 2월 14일

필자는 몽환 마을 ‘양촌대’를 대학교 재학 때부터 찾아가겟다고 다짐하고 염두하였다. 2023년 1월 26일 드디어 찾아갔다.

이 마을 임상동 622-24번지에는 안동권씨 추밀공파 사성공 후손 중 익산 거주 후손 문중이 2015년 11월 5일 세운 양촌권근선생유허비陽村權近先生遺墟碑가 있다.

한편 권근의 문집『양촌선생문집』안에는 권근이 진의귀(陳義貴; 1424년 10월 1일 졸, 호 율정栗亭) 집을 방문하여 지은 아래 시詩.가 나온다.

영진씨댁사봉차작 의귀 詠陳氏宅槎峯次酌義貴

진의귀의 집에 가 사봉槎峯을 주5) 보고 읇조리며 (아마도 진의귀의 시운에) 차운한다.

천공天工(뛰어난 묘한 재주)으로 교묘하게 봉우리 새겼다. 천년 화석된 솔(소나무)을 누가 알리오

아지랑이 낀 산림의 정취 완연해, 앉았으니 종소리 들리는 듯하네.

주5)사봉槎峯은 나무로 깎아 만든 조각품 중에 절벽 봉우리를 말함. 곧 나무와 돌을 예술적으로 조각해 놓은 것

익산의 구 읍지인『금마지』와『익산군지』(1959년)의 명환(名宦)으로 즉 ‘익산의 수령을 지낸 이름이 알려진 분’으로 진의귀가 나온다.

이 두 책에서 명환은 전조(前朝) 즉 고려조 1인 진의귀, 조선조 9인이 실려 있다. 진의귀에 관하여는 짧은 기록 ‘진의귀 有政聲’ 이다. 이를 해석하면 ‘진의귀는 정사(정치)에 명성이 있다’ 또는 ‘선정을 하였다는 좋은 소리가 있다’ 인데 필자는 후자로 본다.

그런데 권근이 유배와서 머물던 마을 익산시 임상동(법정동으로는 삼성동 소속) 몽환 마을 양촌대(陽村臺)란 지명이 있는 곳 특히 유허비를 세운 임상동 622-24번지는 진의귀가 원님으로 온 익주(益州) 고을의 안이다. 임상동 622-24번지와 익주 치소(읍치)가 있던 지금의 익산시 금마면 동고도리 696번지 일대와는 약 8km 거리이다.

위『양촌선생문집』에 실린 시는 권근이 진의귀의 집을 찾아간 것은 분명한데 집이 어디에 있었는지는 불명하다. 권근이 익주로 유배 왔을 당시(1390년 7월∼1391년 2월) 수령이 진의귀가 아니었나 생각이 든다. 그 때 맺은 인연으로 해배(解配)된 권근이 개경이나 신도(新都) 한양에 있는 진의귀의 집을 찾아 갔을 때 지은 시(詩). 아니면 진의귀가 일시 은퇴하여 익주(익산)에서 살았을 때 집을 찾아가 지은 시인지 모두 분명하게 알 수 없다.

그러나 진의귀의 경우 『금마지』와 『익산군지』에서 익산에서 살았다는 기록이 없고 명환(名宦)으로만 기록된 점, 그의 동생인 조선개국원종공신 진충귀(陳忠貴; 1412년졸)의 경우도 구전(口傳)과 달리 역시 『금마지』와 『익산군지』에서 익산에서 살았다는 기록이 없고 다만 증손인 진암수(陳巖壽; 군수 역임)부터 익산에 살았다는 기록만이 있으며 두 형제 묘소가 모두 경기도 광주에 있었다는 것을 놓고 보면 더 살펴볼 부분이 많다.

양촌 권근 선생 유허비(陽村權近先生遺墟碑)

2015년 11월 5일 세움, 전북 익산시 임상동 622-24번지

*이 비석이 있는 곳은 권근이 유배와 실제 거주한 곳은 아님이 분명하다. 왜냐하면 그가 익주에서 지은 시 서회(書懷: 마음에 품은 바를 글로 씀)에 창문을 열면 미륵산이 보인다는 구절이 있기 때문이다. 따라서 몽환 마을에서도 미륵산이 보이는 어느 쯤에 그가 거주한 집이 있었으며 바로 그곳이 1390년 입학도설(入學圖說)을 완성한 곳이 된다. 양촌집에는 익주에서 지은 시 11수가 실려 있다.

書懷(서회)

窓外靑山似削成(창외청산사삭성)

창밖에 청산 깍은 듯 있으니

愁時擧目轉分明(수시거목전분명)

시름 올 때 눈 들면 더더욱 뚜렷하네.

秋風日日吹巾杖(추풍일일취건장)

가을바람 불어와 날마다 옷과 지팡이 스치니

欲上高岑望玉京(욕상고잠망옥경)

높은 봉우리에 올라 서울(개경)이나 바라보고 싶네.

이 글은 마한 유민(필자의 블로그 티스토리이자 필자 원고 발표지 그리고 필자의 원고 창고)에 발표한 아래 글과도 관련이 됩니다.

2019년 8월 30일 진충귀의 조선개국원종공신녹권과 왕지를 기증한 삼척진씨 대종손 고 진덕용씨와 나눈 여러 사화(史話);

2019년 9월 3일 진충귀조선개국원종공신녹권 원문 및 해석(2012년 12월 10일 이전 작성, 2019년 9월 3일 보완)

2019년 9월 4일 율정(栗亭) 진의귀(陳義貴) 님을 만난 역사의 길