백제 칠지도에 관한 연구 –도상 해석 중심으로-

백제 칠지도에 관한 연구 –도상 해석 중심으로-

2023년 2월 19일

전 국립중앙박물관 학예연구관 조원교(趙源喬)

필자는 칠지도에 대하여 필자의 박사학위 논문에 다음과 같이 소개하였다.

<⑤일본 天理市 石上神宮 소장 七支刀(도70)

명문에서 처럼 칼이 가지(갈래) 모양으로 되어 흔히 칠지도로 불린다. 이 가운데 옆으로 난 가지(갈래)는 6개이다. 이 칼의 전체 모습 역시 기․화생 표현이다. 일종의 당초문 또는 당초문처럼 표현한 것이다. 다만 무기이므로 動勢를 크게 강조하지 않은 모습 즉 경직된 당초문으로 표현한 것이다.

칼에 기․화생 표현을 하여 주술적인 기운․상서로움․벽사의 능력 등을 부여한 것으로 또는 담은 것으로 여겼을 것이다. 이처럼 무기에 문양(연화문․첫 연화문․연화당초문․북두칠성문 등) 등으로 특별한 의미를 부여한 경우는 조선시대까지 이어진다. 그 대표적인 예는 四寅劍․三寅劍이다. 주231)

주231)國立中央博物館․國立光州博物館,『入絲工藝』(1997), 圖 54․55 所收; 국립대구박물관,『韓國의 칼』(2007), p.117 所收>

조원교, 「扶餘 陵山里 出土 百濟金銅大香爐 硏究」, 박사학위논문(2016년 8월 26일), p.158

필자의 주장은 필지도의 특유한 모습 즉 좌우로 번갈아 가며 돌출된 모습에 주목한 것이다. 이는 단순한 가지 표현이 아니라 몸통에서 곁 방향으로 좌우로 번갈아 가며 기와 생장을 표현한 것, 즉 칼의 기와 생장(生長) 표현으로 주2) 본 것이다. 필자의 이 주장은 아래와 같이 박사학위논문 이전부터 피력한 바 있다.

주2)기와 생장 표현은 조원교, 「신라 금관에 관한 연구」, 문화와예술연구 제 이십집(2023년 12월 30일),, p.91에서 <기(기운・기력)와 생장이란 용어는 생동감・생명력・힘・성장・확산・발전・화생(化生)・신이(神異)・길상(吉祥),・상서(祥瑞)・존숭・신성・행복 기원 등도 아우르고 대변한다. 이 중 연꽃은 대표적인 기・생장(특히 화생)을 표현하였다>를 포함하는 용어로 정리하였다.

<필자는 백제에서 만들어 일본 왕실에 선물로 보낸 七支刀의 경우도 대표적인 기 표현 가운데 하나인 연속 반복 당초문처럼 나타낸 것이라고 본다. 그리고 칼이므로 부드럽지 않은 당초문 모습으로 한 것이라고 본다.> 조원교, 「한국의 古代 ‘神山 世界’ 圖像 연구(上) - 三國時代까지, 氣 표현 중심으로 -」, 韓國思想과 文化 , 제 78輯, pp.213(2015년 6월)

<필자는 반복된 돌출을 보여 주는 백제 칠지도(七枝刀)도 일종의 덩굴 연화문으로 본다. 다만 율동, 운동감 표현이 미약할 뿐이다.> 「신라 금관에 관한 연구-도상(圖像; 형태·문양)을 중심으로-」, 文化와藝術硏究 , 第 二十輯(2022년 12월 30일), p.111.

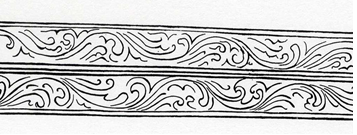

이 글에서는 위 주장을 뒷받침하는 몇 역사문화유산을 소개하여 이해를 보다 쉽게 하고자 한다. (도1)~(도4)는 덩굴문양인데 이들의 세부 모습이나 다른 연화문들과 비교하여 볼 경우 그 전체 모습이나 세부 모습 모두 연화문의 여러 모습 특히 연화문의 길쭉한 모습, 움직임을 보여주는 모습이다. 무엇보다도 이들은 연화문의 기 생장을 나타낸 것이다. 필자는 이러한 움직임이 강한 덩굴문으로 표현한 연화문 이름을 덩굴 연화문으로 정하였다. 이들을 더욱 경직된 모습으로 표현한 모습 중 하나가 칠지도 형테 문양이 된 것이다.

주3)여러 모습의 연화문에 관하여는 필자의 지난 「연화문에 관한 연구 목록, 마한 유민(2023년 2월 4일)에 수록되어 잇다. 그 목록 중 특히 중요한 논문은 초록색 표시를 하였다.그 중 특히 「고려·조선시대 도자기의 연화문 연구」, 문화와예술연구 , 第 十三輯,(2019년 6월 30일), pp.16-20의 2. 연화문의 명칭 분석, 교정이란 제목을 달아 연화문의 몇 명칭을 더 자세히 수록하였다..

위 네 예(도1)-(도4)는 기와 생장 표현이 매우 강조되고 할발한 모습, 좌우로 번갈아가돌출됨도 여러번 반복된 모습이다.

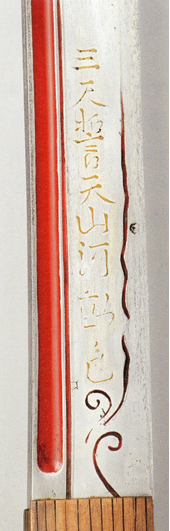

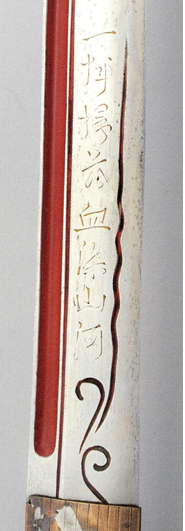

반면 이순신 장군의 장검에는 주5) 명문 바로 옆 덩굴문은 좌우로 돌출됨이 한 번에 그친 모습이다. 이 장검의 덩굴문은 덩굴연화문의 초기 단계를 보여주는 전형적인 모습인데 필자는 이 모습 연화문을 지난 연화문 연구에서 첫 연화문이라는 이름을 부여 한 바 있다. 이 모습의 연화문 역시 고구려 기와 문양 등 많은 역사문화유산에서 어렵지 않게 볼 수 있다. 이 두예만 비교하여 보아도 칠지도라는 칼 모양은 본래 연꽃 모양, 덩굴연화문 모양인데 다만 그 기와 생장을 포함한 연꽃을 경직된 모습으로 표현한 것임을 확신할 수 있다.

3)여러 모습의 연화문에 관하여는 필자의 지난 「연화문에 관한 연구 목록, 마한 유민(2023년 2월 4일)에 수록되어 잇다. 그 목록 중 특히 중요한 논문은 초록색 표시를 하였다.

주5) 이순신 장검과 필자의 인연을 소개하고자 한다. 필자는 국립중앙박물관에 근무하며 관람객에게 폭넓은 관람 기회를 제공하고 박물관의 외연 확대 차원에서 관외 소장 주요 국가지정문화재를 대여 전시하는 노력이 필요하다고 보았다. 국립중앙박물관은 대한제국시대인 1908년 9월 창경궁 안에서 개관한 제실박물관과 일제 강점기인 1915년 12월 1일 개관한 조선총독부박물관의 소장품을 기반으로 1945년 45년 12월 3일 개관하였는데 일제 강점기 때부터 고고학과 미술사학 중심으로 소장품 수집과 발굴, 전시에 집중한 결과 역사문화유산이 부족하다. 이에 국립박물관은 부족하면 그것을 대여하여서라도 전시하여야 한다고 하는 신념과 그 실천이 필요하다는 판단을 하였도 이 판단, 취지는 필자 원고, 「미리 본 새 국립중앙박물관 역사관」, 박물관신문(2005년 6월)에서도 밝힌 바 있다. 이에 따라 필자는 2005년 10월 28일 서울 용산으로 이전하여 개관한 새 국립중앙박물관 역사관에 아산 현충사 소장 이순신 장군 칼(보물), 봉화 충재 권벌(權橃) 선생 종택 소장 연산군일기세초지도燕山君日記洗草之圖(보물), 해남 고산 윤선도 종택 녹우당 소장 어부사시사, 경남대학교 소장 구(舊) 테라우찌(齊藤實) 소장 효명세자 입학도첩, 서울 홍기원(洪起元)소장 읍혈록(泣血錄) 등을 대여하여 전시하였다. 개관 이후인 2007년도에는 명도(名刀)이지만 잘 알려지지 않았던 충주시 충렬사 소장 임경업(林慶業) 장군 칼 추련도(秋蓮刀)를 전시<대여 기간: 2007년 8월 21-11월 8일, 장소: 국립중앙박물관 역사관 대외교류실, 전시 기간: 9월 4일-10월 28일, 전시 수량 추련도秋蓮刀 등 6건 6점, 전시 제목: ‘조선의 명장 임경업 장군의 칼‘>하였는데 당시 필자는 소장품 대여, 전시 기획 전 관련 원고 작성을 담당하였고 큐레이터와의 대화도 진행하였다. 이와 관련된 내용은 마한 유민(2007년 10월 24일)에도 소개하였다. 2009년 10월 27일(화)-2010년 1월 31(일) 간 국립중앙박물관에서 개최한 테마전 <역사문화유산조사보고, 500 여년의 마을 약속, 태인 고현동 향약> 때에는 우리나라 최고의 향약인 태인 고현동 향약(보물, 정읍 고현 동각 소장)과 임진왜란 때 조선왕조실록 중 전주사고본을 수호하며 작성한 수직상체일기(守直相遞日記, 안의安義 선생 종손 安成河 소장) 등을 대여 전시하였다. 기타 국립기상청 소속 측우기(금영 측우기 보물 561호)와 측우대(관상감 측우대 보물 843호) ( 2010년 7월 29-11월 29일),, 갑오(1894년)동학농민혁명의 지도자들이 연명으로 작성한 사발통문(송종수 소장) (2010년 8월 5일 개관조선실 대여)등이 있다.

칠지도의 전체 형태나 이순신 장검의 문양이 연화문인 것은 칼에 표현되는 대부분 문양이 연화문인 데서 온 것이다. 이러한 경향은 삼국시대부터 보이는 데 그 가장 확실한 모습은 환두대도에서 여러 모습 연화문으로 확인된다. 주6)

주6)환두대도에 관하여는 필자 원고, 「環頭大刀の環頭內に登場する圖案考察」,『財團法人 佛敎美術協會 助成硏究 中國․韓國の博物館硏究員との國際共同硏究 -海外で見るわが國現存する請來系文物の 硏究-硏究成果報告』(日本 奈良國立博物館, 1996.3). pp29-36, pp.61-67

필자는 지난 환두대도 연구에서 환두대도의 환도 전체 형태 특히 환두의 고리 안의 문양에 대하여 이들은 불교 전래 이전부터 동북아시아에서 표현한 신이적 표현이며, 기 생장의 여러 모습, 대부분을 연꽃의 여러 모습으로 보았다. 또 이 여러 모습은 상호간에 동격 호환 교호 관계에 있다고 보았다.

이 판단에 입각하여 필자는 현재 널리 통용되는 환두대도에 관한 주장, 학설 중에서 환두의 고리 안 용 또는 봉황을 표현한 환두대도가 환두대도 중 가장 높은 상징이고 나아가 이 표현을 한 환두대도가 최고 신분이 착용하였다라고 하는 주장, 학설에 대하여 모두 수긍, 수용할 수 없다. 필자는 용과 봉황을 표현하지 않은 환두대도도 환두대도의 격을 최고로 표현한 경우도 있었고 나아가 최고 신분도 착용한 환두대도로 판단하기 때문이다.

그리고 환두 안의 여러 물상 즉 용 봉황 박산향로 귀면 등을 연꽃(여러 모습의 연꽃)의 기 생장 모습이거나 기 생장이 진행되는 모습으로 보았다는 주장, 학설은 고리 안의 흔히 삼엽문이라 불리는 세 갈래 연꽃 모양, 용도 아니고 봉황도 아닌 중간 단계의 모습인 경우에서 더욱 분명하게 증명이 된다.

그리고 고리 안의 이 관계는 환두대도의 환두 고리나 환두 전체 모양까지도 적용되고 연결된다. 이 판단은 환두의 고리 안에 그치지 않고 고리 전체를 연꽃 모습으로 표현하거나, 또는 고리에서 크고 작은 작고 짧은 연화문들을 외곽으로 돌출시켜 표현한 경우에서 더욱 분명하게 볼 수 있다.

이와 관련하여 현재 미늘쇠(또는 유자이기(有刺利器)라는 근거도 없는 이름이자 왜색 이름으로도 불림)라 불리는 삼국시대 금속 용구도 필자는 본디 의장 용구 중 칼로 만든 것으로 본다. 그리고 이 용구는 칠지도나 환두대도의 경우 그 표면과 형태를 연꽃과 관련된 모습 즉 기 생장을 더하여 표현한 결과 매우 이질적인 모습이 된 것으로 본다.

이상의 필자의 주장 중심은 필지도를 포함한 칼을 하나의 연꽃으로 여기고 그 표면에 기(기운・기력)와 생장 즉 생동감・생명력・힘・성장・확산・발전・화생(化生)・신이(神異)・길상(吉祥),・상서(祥瑞)・존숭・신성・행복 기원 등의 표현을 한다는 데 있다. 나아가 칼이라는 특수한 용도의 도구이기에 그 표현과 해석에 주술적인 내용까지도 더 포함된다고 본다. 이 주장은 칠지도의 명문 해석에도 참고가 될 것으로 본다

현재 알려진 칠지도의 명문과 그 해석은 대략 다음과 같다. 주7)

주7)아래 명문과 해석은 박남수,「백제 전지왕 ‘奉元四年’銘 칠지도와 그 사상적 배경」, 『東硏(동연) 10』, 2021. pp.5-9을 전재하였다. .

(앞)奉元四年十一月十六日丙午正陽造百練銕七支刀 出辟百兵 宜供供侯王 □□□□作

(뒤)先世以來未有此刀 百濟王世子奇生 聖意故 爲倭王旨造 傳示後世

(앞) “奉元 4(408)년 11월 16일 병오날 정오에 만든 백련철 주8) 칠지도는 온갖 재앙을 물리치고 쫓아내니 후와 왕들마다 주기에 적당하여, □□□□백제왕이 부하관료에게 보냈음을 명확히 하는 문구를 일제유사사학이 지웠다. 우에다 마사아키(上田正昭)도 『倭王の世界』(1976)에서 이 네 글자는 누군가가 고의로 훼손했다고 주장한다. 필자는 太王腆支나 이와 비슷한 의미의 글자가 적혀 있었을 것으로 추정한다.

(뒤) “옛날부터 지금까지 이런 칼은 없었는데, 백제 왕세자가 기이하게 살아나, 성상께서 고안하여 왜왕을 위하여 교시하여 만드셨다. 전하여 후세까지 보여라.”

주8)백련철은 밴번 천번 단련한다는 철이다. 즉 많이 단련한 철이다. 참고로 필자의 집에 백련천마百練千磨(백번 천번 연마, 노력한다..>라는 큰 글씨가 전한다.