익산부원군 문충공 남촌 이공수 선생의 수결 / 1987년 마한 유민 확인

익산부원군 문충공 남촌 이공수 선생의 수결 / 1987년 마한 유민 확인

*이글은 <익산 화암서원의 남촌 이공수 선생을 숭모하며/2016년 2월 23일 외>와 관련되는 글입니다.

*익산 화암서원 주소는 전북 익산시 금마면 기양리 산 49-16번지입니다.

익산부원군 문충공 남촌 이공수 선생의 수결 /1987년 마한 유민 확인/

홍익대학교 대학원 미술사학과 학생 조원교(趙源喬)

1987년 3월 대학원에 입학하자 큰 매형(안동 김훈동; 1953-2002년)께서 국보도록을 한 질 선물로 사주셨다. 넉넉하지 않은 형편임에도 하나밖에 없는 처남을 위하여 흔쾌히 선물하신 것이다.

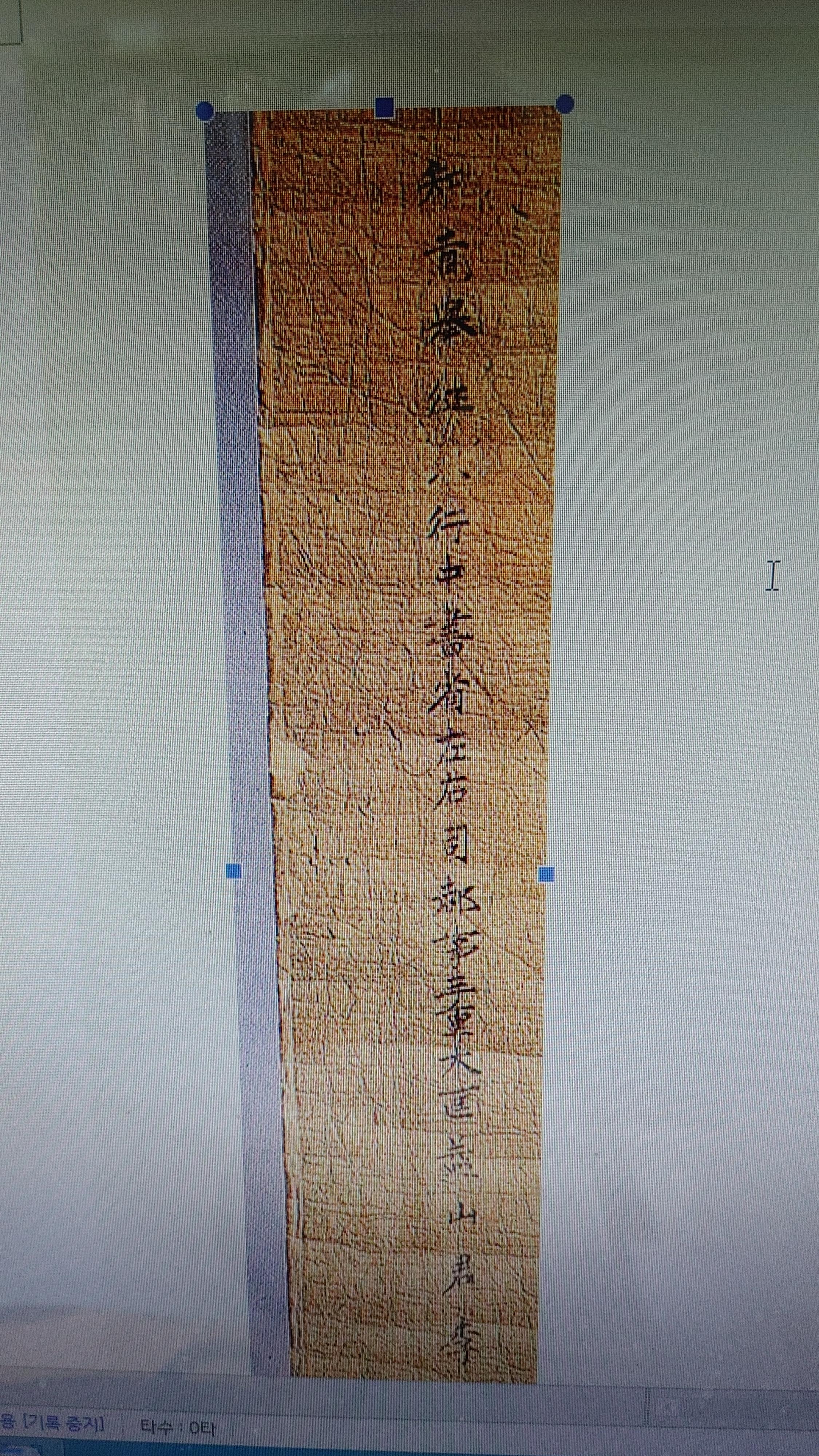

그 책 안에서 익산부원군 남촌 이공수(李公遂; 1308-1366년) 선생의 수결을 찾았다. 외예(外裔)의 한 사람으로서 감격하여 눈물을 흘렸고 복사해 오래도록 간직하였다. 여기에 사진을 확대하여 소개하는 영광을 누리니 또 벅차오른다.

앞서 1981년 대학교 일학년 때에는 목은牧隱 이색李穡(1328-1396년)의 문집 목은문고牧隱文藁 안에서 익산부원군 이공수 선생 묘지명을, 도은陶隱 이숭인李崇仁(1347-1392년)의 문집 도은집陶隱集 안에서 익산부원군이문충공만사益山府院君李文忠公挽詞를, 동문선 東文選 안에서 이공수 선생의 두 편 시를 읽고 복사하였었다.

남원양씨 종중문서 중 양이시(楊以時) 진사 합격 증서, 1355년 보물 제 725호(기2), 양대우(楊大雨) 소장,천혜봉 편저,『국보』23 서예전적 1, 서울 예경출판사, 1986년 11월 간행, 도 111/ 맨 좌측 익산군 이 수결 이 있다. 익산군은 이공수 선생의 봉군 호칭이다. 수결은 이공수 선생의 수결이다. 지공거는 과거 총책임을 맡은 책임관이다.

<이공수(李公遂)는 익주(益州) 사람으로 언부전서(讞部典書) 이행검(李行儉)의 손자이다. 감찰규정(監察糾正)으로 과거에 장원 급제하여 전의주부(典儀注簿)에 임명되었고 여러 번 옮겨 전교부령(典校副令)이 되었다. 충목왕(忠穆王) 때 지신사(知申事)와 감찰대부(監察大夫)를 지냈다. 김용겸(金用謙)이란 자는 성질이 포악하였는데, 조카인 환관(宦官) 용장(龍藏)으로 인하여 갑자기 대언(代言)에 임명되었다. 용장의 조카인 곽윤정(郭允正) 또한 그의 권세를 빌려 대경(大卿)에 임명되자 김용겸이 시기하여 용장을 설득해서 그를 파직시켰다. 또 용장이 주었던 재산까지 빼앗기자 곽윤정이 고소하여 감찰사(監察司)에서 그를 탄핵하였다. 팔관회(八關會)에서 왕이 풍악을 관람하다가 김용겸에게 입시(入侍)하라고 명령하였더니이공수가 아뢰기를, “김용겸은 탄핵을 받았으니 조정의 반열에 나란히 설 수 없습니다.”라고 하였다. 대언 등이 〈김용겸의 파직을〉 잠깐 보류할 것을 요청하니 왕이 말하기를, “차라리 한 명의 대언을 줄이더라도 간언을 막고 싶지 않다.”라고 하였다. 녹사(錄事) 김용기(金龍起)가 음죽별감(陰竹別監)이 되어 민(民)의 재물을 많이 거두어 몰래 사용하다가 일이 발각되어 헌사(憲司)에서 그를 국문하였다. 김용기가 지평(持平) 최안소(崔安沼)에게 말하기를, “너는 옛날 음죽(陰竹)에 있으면서 민에게 거두어들인 것이 매우 심하였는데, 어찌 도둑이 도둑을 다스릴 수 있는가?”라고 하였다. 왕이 김용기를 석방하라고 명령하니이공수가 말하기를, “김용기는 나라를 갉아먹는 좀인데, 지금 그를 석방하면 사람들에게 도둑질을 권하는 것입니다.”라고 하였으나 〈왕이〉 듣지 않았다.

공민왕(恭愍王) 때 첨의평리(僉議評理)에 임명되었고 찬성사(贊成事)로 승진하였다. 정동행성도사(征東行省都事)에 임명되었다가 사퇴하니 익산부원군(益山府院君)으로 봉하였다. 홍건적[紅寇]이 평정되고 나서 다시 찬성사(贊成事)에 임명되었고 분사(分司)의 백관들을 거느리고 경도(京都)를 지켰다. 병란을 막 지나서 모든 일이 초창기에 있었는데,이공수가 진심을 다하여 계획을 처리했으므로 조정에 폐정(廢政)이 없었다. 당시 여러 능전직(陵殿直)을 보충하면서 경도에 머물러 있는 재상(宰相)들에게 천거하게 하니 친척들을 많이 천거하였다.이공수는 홀로 한 사람도 천거하지 않으면서 말하기를, “나라에서 명령을 내린 것이 어찌 우리들의 자손·동생·조카들을 위한 것이겠는가?”라고 하였다.> 『고려사高麗史』 열전(列傳) 이공수(李公遂)