국립중앙박물관 소장 윤서적尹叙積의 묘지·묘지명에 대하여 2024년 5월 28일

<필자는 이 글을 작성하며 의구심이 남아 있다. 윤사국(윤서적 증손)이 작성한 윤서적 묘지명 안 기록 즉 중 묘소의 위치인 연서역延曙驛 서쪽 고자동高子洞이란 곳이 칠원윤씨족보에서 윤서적 묘소 위치인 고태동(高泰洞: 고태골)과 같은 곳인지 여부이다. 현재 고태동이란 곳은 연서역 터와 상당히 먼 곳이기 때문이다.>

2024년 5월 28일 국립중앙박물관 소장 윤서적尹叙積의 묘지·묘지명에 대하여

전 국립중앙박물관 학예연구관 조원교(趙源喬)

1. 조선시대 개성 사람들의 묘지·묘지명의 특징

필자는 국립중앙박물관 등에 소장된 묘지·묘지명을 공개하는 특별전 ‘삶과 죽음의 기록 조선 묘지명’<전시 기간: 2011년 2월 28일∼4월 17일, 영창대군 묘지명 등 150여 건 500여 점(국립중앙박물관 약 100건, 외부 약 50건)>의 기획과 전시를 담당하고 관련하여 발간한 책(『삶과 죽음의 기록 조선 묘지명』의 원고(도판해설 및 내부에 수록한 연구 논문 2편)도 작성하였다.

*국립중앙박물관에서 2011년 2월 28일 발행한 책『삶과 죽음의 기록 조선 묘지명』안에 필자가 작성한 연구 논문 두 편은 1. 「조선시대의 묘지(墓誌)․묘지명(墓誌銘) 연구硏究(pp.226~241)」 2. 「국립중앙박물관 소장 조선시대 묘지(墓誌)․묘지명(墓誌銘) 현황 및 분석(pp.242~249)」이다.

이 때 필자는 작성한 논문 등에서 조선시대 개성 지역 묘지(墓誌 *이하 묘지는 일부 묘지명도 포함하는 용어)가 다른 지역과 달리 특별함을 아래와 같이 서술하고 묘지 목록을 작성하였다.

<4. 개성 사람들의 묘지(墓誌)

아래 열거한 묘지들을 분석한 결과 묘 위치가 모두 개성과 그 일대이며, 묘주들은 개성에서 이미 고려시대부터 거주한 토착 세력으로 대대로 혼인을 맺었으며, 본관(本貫)과 성씨 등도 개성에서만 찾을 수 있는 극히 희귀한 경우가 많음을 알 수 있다. 이 묘지들은 앞서 소개하였듯 일제 강점기에 대부분 도굴된 내력을 가지고 있다.

그런데 이 묘지들은 대부분 오석으로 만들었고 마치 책과 같은 모습인 책판형이다. 특히 조선시대 석제 책판형 묘지들보다 두껍고 가로가 세로보다 길이가 길다. 필자는 이 묘지 재질 선택이나 형태는 고려시대 이래 이 지방에 존속된 지방 양식이라고 본다. 이 묘지들은 ‘고려 유민(遺民)’의 적전(嫡傳)이 지켜낸 고려의 전통 문화유산이다.

*오석인데다가 가로가 세로보다 긴 특이한 형태는 석관에서 온 것이라고 본다. 즉 석관에새기는 묘지의 면이 가로가 세로보다 긴 면인 경우가 많았기에 석관이 아닌 독립된 판이나 면에 묘지를 만들 경우도 같은 형태(세로보다 긴 가로 형태)를 더 많이 채택하고 이것이 자연스럽게 확산된 것이라고 본다.

*고려시대에는 대개 한 판에 묘지를 새기는 경우가 많다. 묘지나 묘지명의 문장이 길지 않았던 것이다. 즉 글자 숫자가 길지 않았다. 따라서 세로보다 가로가 긴 한 판에 그친 경우가 많았다.

*그러나 고려시대 묘지는 조선시대보다도 대체로 크기가 크다. 큰 크기는 이 매납 장소인 묘광(墓壙)이 넓은 것과 충분한 것과 관련이 된다. 조선시대에는 왕릉을 제외하면 대부분 좁거나 거의 없었기에 묘지석도 대체로 크게 만들 수 없었다고 본다.

김효준(金孝俊)(동지중추부사) 묘지(본 8059)(청화백자판)(구입품)(1734년)

장언홍(張彦洪)(동지중추부사) 묘지(본 11373)(청화백자판)(1757년)

김시광(金始光)(무과급제, 분무원종공신) 묘지(본 9966)(석제판)(1764년)

강이창(姜以昌) 묘지(본 10056)(석제판)(1778년)

김국보(金國寶: 동지중추부사) 묘지(본 9786)(청화백자판)(김대일의 아들)(1787년)

왕사창(王四昌)(학생) 묘지 본(9967)(석제판)(1792년)

왕경원(王慶遠)(학생) 묘지(본 9796)(석제판)(1796년)

임사헌(林師憲)(학생) 묘지(본 9797)(석제판)(1821년)(임천수의 5대손)

김응률(金應律)(관직 무) 묘지(본 9795)(석제판)(1825년)

우경묵(禹景黙) 묘지(본 9962)(석제판)(1827년)

임천수(林千壽: 將仕郞) 묘지(본 9788)(청화백자판)(구입품) (1829년)

왕희국(王熙國)(義盈庫 主簿) 묘지(본 9872)(석제판)(1830년)

김언복(金彦復)(학생) 묘지(본 9965)(석제판)(1832년)

김상택(金象澤)(무과급제) 묘지(본 9968)(석제판)(1835년) 추정)

김대일(金大鎰: 증 漢城右尹) 묘지(본 9787)(청화백자판)(김국보의 부친)(1846년)

진서량(秦瑞良)(동지중추부사) 묘지(본 9794)(석제판)(1850년)

손정묵(孫貞黙)(학생) 묘지(신 5811)(석제판)(이관품)(1870년)

김계린(金啓麟) 묘지(본 9969)(석제판)(1844년)

임관의(林寬宜)(龍驤衛副護軍) 묘지(덕 4213)(청자발)(임천수의 6대손)(1868년)

임관의(林寬宜) 초취 평산신씨(平山申氏) 묘지(덕 4213)(청자발)(1868년)>

(도1)심익선(沈益善)과 아내 홍씨(南陽洪氏) 부부 묘지 숙종 36(1710)년, 석제(개성산 오석) 52.5×61×5.5cm 국립중앙박물관 소장(본관 7885)

필자는 풍덕부사(풍덕도호부사) 심익선(沈益善; 1627년 9월 25일-1696년 9월 9일)과 그 부인 남양홍씨 부부의 묘지석 두 벌 중 석제 묘지를 소개한 바 있다. 그 재질이 오석이고 17세기에는 보기 드문 큰 크기인데 이 역시 개성 지역 양식으로 소개하였다. 개성 인근인 파주 고을에서 제작하였기로 개성 지역 양식을 따른 것으로 본 것이다.

*심익선 부부 묘지, 묘지명에 대한 필자 원고는 < 「풍덕도호부사 심익선沈益善 부부의 묘지석(墓誌石)」,『마한 유민』2022년 10월 10일>이다. 이 원고를 특별히 발표한 이유는 지난 특별전시 때 발간한 책 『삶과 죽음의 기록 조선 묘지명』안 원고에 필자의 실수가 있었기 때문이다. 따라서 이 원고는 보완 차원에서 출발하였다.

2.. 윤서적의 묘지 묘지명

이번에 소개하는 윤서적(1636년 7월 17일-1697년 6월 6일) 묘지도 심익선 묘지처럼 석제와 청화백자 두 종류가 있다. 그 중 석제 묘지는 두 벌인데 이 둘도 역시 개성 지역 양식이다. 특히 가로보다 세로가 더 길기 때문에 심익선 묘지보다 더욱 개성 지역 양식을 따른 것이다. 필자는 이 내용 등을 담아 지난 조선 묘지명 특별전시 때 발행한 책 『삶과 죽음의 기록 조선 묘지명』안에 다음과 같이 소개하였다.

(1)윤서적과 아내 박씨(潘南朴氏) 부부 묘지(석제)(도2)

영조 50(1774)년, 석제, 국립중앙박물관 소장(본관 10064)

같은 해에 만든 윤서적의 돌로 만든 묘지 2종 가운데 하나이다. 직함, 자, 본관(칠원), 생년(1636년), 1657년(생원 진사 합격), 장례(1695년 양주 *연서역 서쪽 고자동), 부인 반남박씨를 옆에 묻음, 부인(경력 벼슬을 한 세기世基의 딸), 박세당과 남구만이 지은 지(誌)와 갈(碣)이 있으며 자녀(4남 1녀)를 차례로 적고, 끝에는 증손인 승지 *윤사국(尹師國: 1728-1809년)이 삼가 써서 광(壙) 앞에 묻는다고 기록하였다.

이 묘지는 연서역 부근에 묘소가 있을 때 만들었다. 그런데 재질이나 비례 등에서 보듯 이 묘지는 개성과 장단 지방에 전하던 고려시대 묘지 양식 그대로이다

*윤사국은 윤서적의 큰 아들인 윤지임의 손자이다.

*윤사국의 생부는 윤서적의 삼남인 윤지순의 차남 윤경룡이다.

*연서역은 조선시대 역 가운데 하나이다. 지금의 서울시 은평구 대조동 49-54번지(49-24번지의 옆 번지)일대에 있었다.

(2)윤서적과 아내 박씨(潘南朴氏) 부부 묘지(석제)(도3)

영조 50(1774)년, 석제, 국립중앙박물관 소장(본관 10064)

윤서적의 돌로 만든 2종 가운데 하나이다. 내용은 크게 다르지 않지만 세계(世系)와 자손 기록이 더욱 자세하다. 끝에는 영조 50(1774)년에 증손 전 승지 윤사국(尹師國: 1728-1809년)이 짓고 쓴다고 기록하였다.

그런데 위 원고에서 <이 묘지는 연서역 부근에 묘소가 있을 때 만들었다.>라고 한 부분이 있다. 마치 다른 곳으로 이장한 것으로 여겼기 때문이다. 이러한 추정은 아니 단정은 국립중앙박물관에 소장된 윤서적의 또 다른 묘지인 청화백자 묘지의 출토지가 <개성군>으로 기록되어 있었기 때문이다. 이를 담은 윤서적의 청화백자 묘지석은 같은 책 안에 다음과 같이 소개하였다.

(3)윤서적(尹叙績) 묘지명-아들을 잃고 마음의 병을 얻어 죽은 아버지의 묘지(도4)

숙종 28(1702)년 추정, 청화백자, 13.3×22.9×1.5cm, 경기도 개성 출토, 본관 9875

마치 책판처럼 되어 있다. 맨 위에 호조정랑 윤공 묘지명이란 제목을 적었고 다시 맨 오른편 시작 부위에도 호조정랑 윤공 묘지명을 적었다. 이어 성씨, 이름, 자, 세계, 어머니, 생일(1636년 7월 17일), 형제, 성품, 1657년 생원 진사 모두 합격(22세), 1695년 6월 5일 병을 얻어 하루도 못가 사망한 것은 아들(장남) 지순(志淳)을 잃고 마음 상함이 지나쳤기 때문이라고 기록하였다. 장례(8월 15일, 고양 *연서역), 성품, 부인(반남박씨 세기世基의 딸, 양주 연서역 합장), 자녀를 기록하고 끝에는 숙종 28(1702)년 5월에 지중추부사 박세당(朴世堂)이 지었다고 기록하였다. 이 묘지명은 서계(西溪) 박세당의 문집 서계집 권 10에 「호조정랑 윤군尹君 묘지명」으로 실려 있다.

박세당은 윤서적의 장인 박세기와 6촌간이다. 이 묘지명이 출토된 곳은 경기도 개성이다. 따라서 이 묘지명 내용으로 보면 이 묘지명은 개성으로 이장할 때 함께 운반하여 묻은 것이 분명하다.

이와 별도로 윤서적의 묘갈명은 약천(藥泉) 남구만(南九萬: 1629-1711년)이 지었다. 이는 남구만의 문집 약천집 권 19에 「호조정랑윤공서적묘갈명」으로 수록되어 있다.

*연서역은 지금 서울시 은평구 대조동 49-24 일대

그런데『삶과 죽음의 기록 조선 묘지명』안 위 원고를 작성할 때 윤서적 묘지명의 출토지가 왠지 의구심이 있었다. 이 의구심을 해결하려면 묘소 위치가 기록된『칠원윤씨족보』를 살펴보았어야 했다. 하지만 특별전 준비 기간이 너무 짧았다는 저간의 사실 핑계를 앞세운 채 더 규명하지 못하였다. 그 미안함은 오늘에까지 필자의 마음을 억누름이 이어졌다. 이에 미안함과 억누름을 해결하려고 2024년 4월 16일『칠원윤씨족보』를 열람하였다.

결과 필자의 의구심은 역시 적중하였으니 그것은 윤서적의 묘소는 경기도 개성군으로 이장한 바도 없이 오직 한곳 경기도 고양군 옛 연서역 근처인 옛 고태동(高泰洞: 고태골)이란 사실이다. 이곳은 지금은 서울특별시 은평구 신사동 안이며 필자는 추정컨대 산 93-8번지 중에서도 숭실고등학교(신사동 300-88번지)의 뒷산으로 본다. 이는 윤서적 묘소의 방향인 해좌와 관련된 추측이다.

*필자는 2024년 5월 28일에는 숭실고등학교 뒤편(은평구 신사동 산 93-8번지)을 6월 6일에는 숭실고등학교 서편 등(은평구 신사동 산 93-8번지)을 살펴 보았다 이곳은 옛 고태동(고태골) 안에 해당된다. 특히 서편은 묘지석에 나오는 고태동의 해좌원(亥坐原: 북북서 방향에 묻힌이의 머리를 둔 언덕 즉 산줄기)에 해당이 된다. 주민들로부터 이 일대는 오래전에 서울 서부 일대에서 가장 유명한 공동 묘지로 사용되었다는 소식을 들었다. 지금은 봉산 무장애 숲길이라는 이름으로 산책로가 조성되어서 널리 사랑을 받고 있다. 숭실고등학교 뒤편에 약 7기의 묘소가 있으나 광복 이후에 조성되었고 돌봄이 있어 보이는 묘소들이고 서편에는 묘소가 하나도 남아 있지 않았다.

서울시 은평구 신사동 산 93-8번지(붉은색 안) 중에서 2024년 5월 28일 살펴본 지역이다. 이는 숭실고등학교 뒤편이다. 이곳에 있는 몇 묘소들이 사진에서보듯 서쪽에 자리하고 있다. 그러나 이들은 광복 이후의 묘소들이고 방향도 자좌원이며 낮고 협소한 영역이다.

서울시 은평구 신사동 산 93-8번지(붉은색 안) 중에서 2024년 6월 6일 살펴본 지역이다. 이는 숭실고등학교 서편 등이다. 묘소기 없는 지역이다.

서울시 은평구 신사동 산 93-8번지 중에서 파란색 부위는 가장 좋은 해좌원 산줄기이다. 이 산줄기의 안산은 안산(鞍山: 연세대학교 뒷산)이다. 필자는 이곳에 윤서적의 묘소가 있었을 것으로 추정하여 보았다.

*필자는 윤서적 묘소는 고태골 안에서 숭실고등학교 뒤편의 오른쪽 산줄기에 있었다가 공동 묘지나 학교가 들어서면서 파괴당한 것이라고 추정한다. 왜냐하면 고태골에서 해좌원은 이곳만 산줄기다운 산줄기가 있고 그 안산(案山)이 매우 멋진 안산(鞍山)으로 안대(案對)하기 때문이다.

*학교의 서쪽이나 서남쪽은 방향이 대부분 해좌원이 아니다. 일부 해좌원은 지나치게 급경사이거나 또는 너무 깊숙하여 음습하게 보이며 또는 너무 높아 결과 격조 있는 묘소 자리가 아니기 때문이다.

*칠원윤씨족보에서 이 고태동에는 윤서적의 제 사남 윤지익(尹志益; 1668-1729년)과 그 자손 묘소 7기가 조성된 것으로 기록되어 있다. 열거하면 윤지익의 두 아들(장남 윤경하尹敬夏; 1690-1746년 통덕랑·삼남 윤경주尹敬周; 1696-1737년, 1728년 문과, 시강원 필선), 윤지익의 손자 윤형국(尹衡國; 1712-1730년, 윤경하의 장남) 윤항국尹恒國; 1716-1744년, 윤경하의 차남), 윤조국(尹朝國; 1741-1766년, 통덕랑, 윤경주의 계자系子), 윤지익의 증손자 윤재석(尹載錫; 1760-1786년, 윤조국의 외아들), 윤지익의 4대손 윤학의(尹學義; 1744년생, 윤재석의 계자系子, 생부는 윤형국의 계자 윤재중尹載重; 1741-1810년)이다.

*칠원윤씨족보에서 윤서적의 자손은 대부분 4대손 이하부터 벼슬이 없다. 저명한 소론 가문 소론 명가였음에도 영조 이후 관로에서 점차 멀어진 소론 가문의 운명을 함께 맞은 것이다. 그보다 더 큰 비극은 고태동에 대를 이어 묘소를 정한 윤지익의 가문의 숫자가 매우 빈약하고 이어가지 못한 것이다.

*윤서적의 가문은 대대로 과거에 입격하거나 급제하였고 관직을 역임하였다. 윤서적 대에 이르러서 가문이 조선 굴지의 명문이었다는 단적인 증거는 윤서적의 장인 박세기(朴世基)는 판서 박세당朴世堂의 육촌·좌의정 박세채와 팔촌, 윤서적의 사위 유봉협(柳鳳協; 영의정 유상운柳尙運의 아들, 좌의정 유봉휘柳鳳輝의 아우), 윤서적의 아들 윤지익의 부인 조씨(曺氏; 참판 조한영曺漢英의 손녀), 윤치적(尹致績; 윤서적의 형) 차남 윤지원(尹志源)의 사위가 영의정 조현명, 윤서적의 차남 윤지화(尹志和)의 사위 이태제(판서 이언강李彦綱의 아들), 윤서적의 아들인 윤지순의 손자 윤정국(尹鼎國)의 사위 남은로(판서 남태기 南泰耆의 아들), 윤서적의 손자 윤경주尹敬周의 사위 조정규(趙貞逵; 우의정 조도빈趙道彬의 손자), 윤서적의 증손 유창국(柳昌國)의 사위 판서 조시준(趙時俊), 윤서적의 증손 윤사국의 부인 최씨(영의정 최규서崔奎瑞의 증손), 윤서적의 손자 윤경룡의 사위 영의정 이재협(李在協; 판서 이경우李景祐의 아들)등이다.

결론은 윤서적의 청화백자 묘지명(도4)이 소장품 카드에 개성군으로 기록된 것은 잘못된 사실이다. 이 잘못은 윤서적 묘지명이 일제 강점기에 묘소에서 도굴당하여 조선총독부박물관에 팔릴 때 그 매도자가 묘지명의 원소재지를 개성군으로 잘못 알려준 데서 시작되었다고 봄이 틀림없다. 이 잘못으로 인하여 출토지를 밝히지 않았던 윤서적의 두 석제 묘지(도2)(도3)까지 필자는 개성군 출토로 잘못 해석하게 되었다. 청화백자 묘지명<숙종 28(1702)년 5월>이 석제 묘지석<영조 50(1774)년>보다 먼저 만들어졌기에 청화백자 묘지명은 고태동에서 만들었고 석제 묘지는 개성식이므로 개성으로 이장할 때 만들었다는 필자의 잘못된 해석까지도 나오게 한 것이다.

*조선총독부박물관에 팔려온 청자나 묘지석은 그 대부분이 개성군이나 인근 장단군이 출토지로 기록되어 있다. 개성군이나 장단군에서 도굴된 경우가 가장 많았던 것이지만 그 인근인 파주군 고양군 양주군에서 도굴되었어도 매매할 때 개성군 장단군 출토로 둔갑되거나 잘못 알려주며 매매한 경우가 많았기 때문이다. 그 단적인 사례가 바로 윤서적 청화백자 묘지명이다.

분명한 것은 윤서적이 개성이나 장단 사람이 아니고 개성이나 장단에 묻히지 않았음에도 불구하고 그 석제 두 묘지는 조선시대 개성 장단 지방에서 유행한 석관, 묘지(석)과 같은 재질인 오석 즉 개성에서 채석한 개성산 석재를 사용한 것이고 또 개성식 묘지처럼 큰 크기에다가 세로보다 가로가 긴 개성식 묘지 양식을 충실하게 따른 점이다.

윤서적 묘지석은 그가 개성 사람이 아님에도 개성 장단 인근에 묻힌 관계 등으로 인하여 개성식이 채택된 분명한 사례라는 점에서 그 의의가 크다.

족보와 묘지명 묘지석을 종합하여 볼 때 윤서적(1636년 7월 17일-1697년 6월 6일)의 세 묘지 중 청화백자 묘지명은 숙종 28(1702)년 5월에 박세당이 지은 글을 손자인 윤경룡(尹敬龍; 1686-1744년 6월 29일)이 글씨를 넣어 (도공이) 만들었다. 그 매납 위치는 미상이지만 아마도 사후 5년이후 무렵 제작한 것이므로 광중(壙中)은 아니었다고 본다.

윤서적의 나머지 두 묘지 즉 석제 묘지는 그 증손인 윤사국(尹師國; 1728-1809년 3월 29일)이 글을 짓고 글씨를 써서 (석공이) 만들었다. 그 묘지에 광 앞에 묻었다고 기록하였다.

윤사국은 자신의 13대조까지 묘지, 묘표, 망주석을 봉헌하고 위토답을 마련하였으며 집안 역사를 20여 책으로 수사(手寫)하였고 선조들의 유필을 모아 서첩들을 만들었으며 칠원윤씨 가문 계보도 수집하여 족보를 3책으로 완성하였고 묘소와 그 제사를 위한 위토답을 마련하였다. 이처럼 매우 지극한 숭조심을 가지며 위선(爲先)의 일에 앞장섰는 데 특히 묘지·묘표들을 제작할 때에 대부분 자신이 직접 글을 짓고 글씨를 썼다.

필자는 윤서적의 두 묘지를 개성식으로 만든 배경에 윤사국이 깊게 관련된다고 확신한다. 윤사국의 조상 묘소가 대부분 개성 또는 그 인근에 자리한다는 배경, 이유가 있음은 물론이다. 윤사국은 자신이 봉헌한 조상들의 묘지를 만들 때 개성식으로 통일하여 제작한 것이라고 확신한다.

*윤사국은 고위 관원(숭록대부 판돈녕부사)이 되고 기로소에 입사하는 영예를 누리고 이로 인하여 조상들에게 증직의 영예도 안겨 드렸다. 82세까지 살았는데 만년에 호가 삼산퇴노(三山退老)이다. 선조들의 묘소가 있는 삼산동(양주목 숭신방 가오리 삼산동)에서 살았음을 알 수 있다.

*윤사국 묘소는 개성 인근인 경기도 장단부 오관산의 생부 묘소 근처(생부 윤경룡 묘소 청룡의 아래 중리中里)에 있다고 족보에 기록되어 있다. 아마도 생전에 자리를 마련하였거나 또는 그의 사후 유지를 받들어 정한 것이라고 본다.

*숭신방: 조선시대 후기에 한성부 동부 7방 중의 하나로서, 갑오개혁 후에 숭신방을 도성 안과 밖으로 분리하고 경모궁방을 폐지하여 흡수하면서 신설되었다. 성 안에는 경이계의 쌍계동・이화정동・장생전동・토교・하백동・어의동・신대동・상백동, 경일계의 토교・혜화문내・송동이 있었으며, 현재의 행정구역으로는 혜화동・명륜동2가 각 일부와 동숭동・이화동 각 일원에 해당한다.> 서울지명사전

그리고 이번 기회에 칠원윤씨족보를 통하여 두 벌 묘지석을 매납할 경우 그 구분을 묘지와 묘지명이란 명칭으로 구분하였다는 사실을 처음으로 명확하게 알게 되었음을 밝힌다. 이 경우 묘지는 대개가 자손들이 글과 글씨를 담당하였고 그 글의 숫자가 간단, 단순하고, 묘지명은 자손이 아닌 저명한 이에게 의뢰하여 글을 짓는데 비교적 긴 문장임을 더욱 분명하게 알게 되었다.

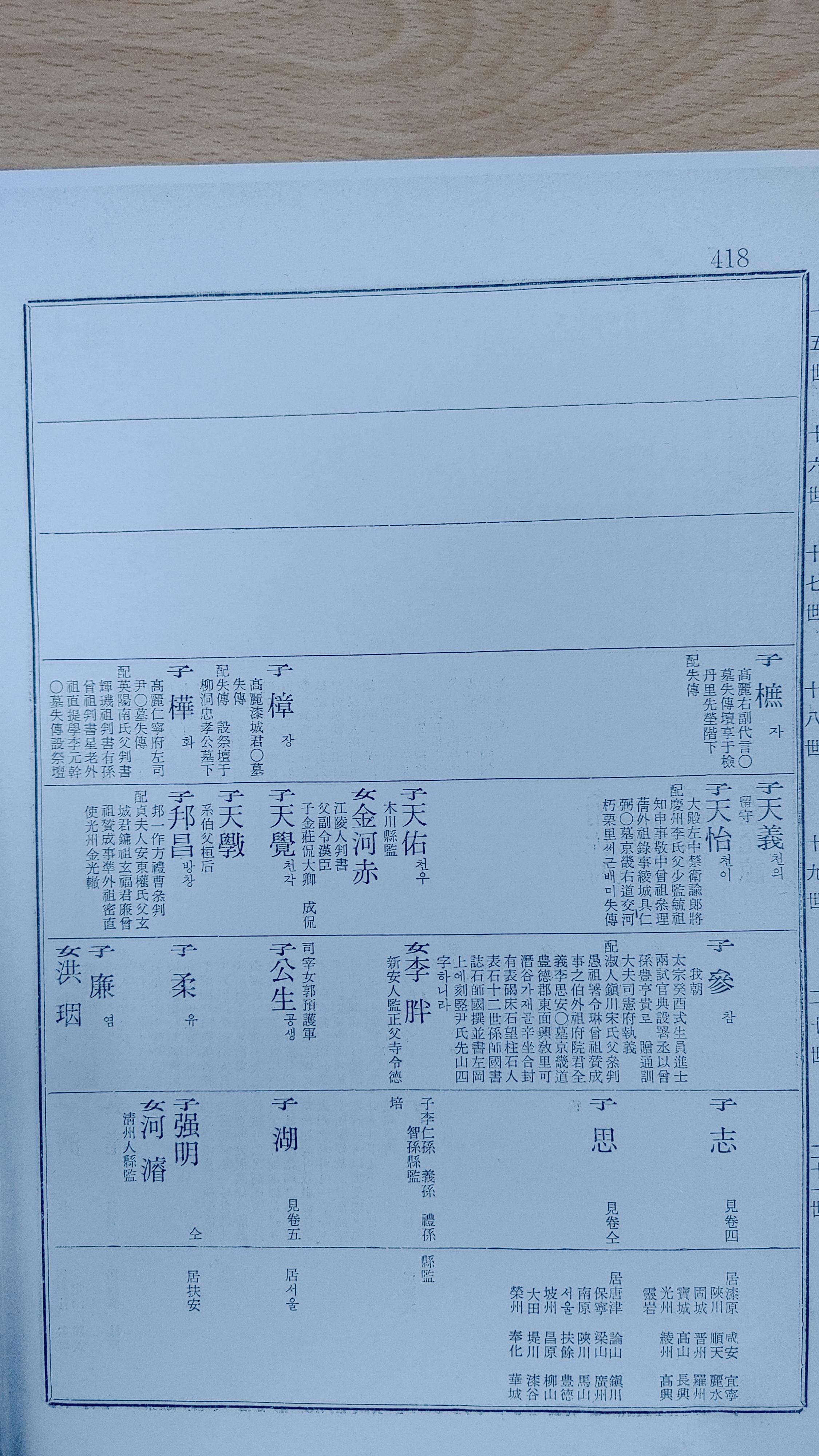

| 윤사국이 만든 또는 관여한 자신의 조상의 묘지·묘지명 목록 | |||

| 윤사국과의 관계 및 역임 관직 | 과거(科擧) 이력 | 묘소 위치 | 묘지 글과 글씨書 참여한 이 |

| 13대 종조(從祖) 윤환(尹桓) 문하시중門下侍中 칠원백漆原伯<윤사국 13대조 윤차(尹차)의 형> | 경남 함안군 칠원면 유원리 유동 지곡池谷 | 행장 윤서적 글 | |

| 12대조 윤삼(尹參) 전설사승典設司丞 | 태종 계유 생원 진사 | 경기도 개풍군 동면 흥교리 가재골 | 윤사국 |

| 11대조 윤사(尹思) 형조참의 | 1447년 생원 | 상동 | 윤사국 |

| 10대조 윤석보(尹碩輔; ?~1505년) 풍기군수, 청백리 | 1462년 진사 | 경기도 개풍군 동면 흥교리 오동골 | 좌의정 이복원 글/ 윤사국 글씨 |

| 9대조 윤중형(尹重亨) | 1507년 생원 | 경기도 양주군 증산리(甑山里) 내향동內香洞 | 두 벌 묘지 모두윤사국 |

| 8대조 윤엄(尹嚴) 사헌부 집의 | 전처 완산이씨와 함께 상동/ 후처 양천허씨는 충청도 진천군 만승면 독산 쇠우물 | 윤사국 | |

| 7대조 윤성(尹誠; 1575-1590년) 부사과 | 충청도 진천군 만승면 재궁동 재우골 | 윤사국 | |

| 6대조 윤자신(尹自莘; 1555-1620년) | 1585년 생원/ 1606년 문과 | 경기도 양주군 증산리(甑山里) 내향동內香洞 | 두 벌 묘지/큰 묘지석 윤사국 글씨/묘갈명 좌의정 이복원 글, 윤사국 전면 큰 글씨 |

| 오대조 윤유길(尹有吉; 1587-1653년) 평창군수 | 1615년 생원 | 충청도 면천군 정계면 동림 신목리 갈산 갈뫼 | 두 벌 묘지/큰 묘지석 윤사국/묘지명 대제학 이광덕 찬/묘표 4대손의 사위 영의정 조현명 글, 4대손 윤경룡 글씨 |

| 고조 윤우정(尹遇丁; 1617-1664년) 사헌부 장령 | 1642년 진사/1662년 문과 | 충청도 면천군 승선면 주절동 주저울 | 두 벌 묘지/큰 묘지석 윤사국/묘지명 증손 사위 영의정 조현명 글 |

| 증조 윤서적(1636년 7월 17일-1697년 6월 6일) 호조정랑 | 1657년 생원 진사 양시兩試 입격 | 양주목 연희방延禧坊 고태동高泰洞 고태골 해좌亥坐 | 세 벌 묘지/두 큰 묘지석 윤사국(도2)(도3)/묘지명 박세당 글, 윤경룡 글씨(도4)/묘갈명 영의정 남구만 글 |

| 백종조(伯從祖) 윤지임(尹之任; 1654-1715년) 단양군수 | 1677년 생원 | 양주목 숭신방 가오리 삼산동 | 두 벌 묘지/큰 묘지석 윤사석/묘지명 남학명 글(도5) |

| 조부 윤지화(尹志和; 1660-1704) 사간원 정언 | 1689 진사, 1699년 문과 | 상동 | 두 벌 묘지/큰 묘지석 윤사국/묘지명 영의정 최석정 글, 윤경룡 글씨 |

| 종조(從祖) 윤지순(尹志淳; 1666~1690년) 진사 | 1689년 진사 | 상동 | 두 벌 묘지/큰 묘지석 윤사석/묘지명 대제학 이덕수 글(도6)/ 묘갈명 영의정 최석정 글, 영의정 서지수 글씨, 좌의정 이복원, 추기 윤사국 추기의 글씨/지명 비地名碑 윤사국 글씨 |

| 종숙(從叔) 윤경노(尹敬老; 1675-1706년): 윤지임 아들 | 강원도 춘천군 남면 마곡 | 묘표 윤사국 | |

| 부친(양부) 윤경종(尹敬宗; 1680~1705년) 진사 | 1699년 진사 | 경기도 풍덕군 남면 사동(獅洞) 새올 | 두 벌 지석/큰 묘지석 윤사국/묘지명 대제학 이덕수 글/묘갈명 판서 조명정 글, 윤사국 글씨 |

| 종숙 윤경귀(尹敬龜; 1683-1719년) 진사 | 1711년 진사 | 양주목 숭신방 가오리 삼산동 | 대제학 이덕수 글 윤사국 글씨 |

| 생부 윤경룡(尹敬龍; 1686~1743년) (윤경룡은 윤지순의 차남) | 1708년 진사, 1730년 뭄과 | 경기도 장단부 서도면 오관산 중리 | 세 벌 묘지/큰 묘지석 윤사국/두 묘지명 중 묘지명 1 영의정 이종성 글, 묘지명 2 조하망 글과 글씨 |

| 종형從兄 윤창국(尹昌國; 1709-1755년) 윤경노 계자 | 강원도 춘천군 남면 마곡 | 윤사국 | |

| 윤태국(尹泰國; 1726-1782년) 용인현령; 윤사국의 생가 둘째 형 | 경기도 장단부 서도면 오관산 중리 | 행장 윤사국 글 | |

| 윤정국(尹鼎國; 1711~1735년) 윤사국의 생가 큰형 | 상동 | 윤사국 | |

(도5)윤지임(尹志任) 묘지명-윤지순은 윤서적의 장남

숙종 42(1716)년, 청화백자, 23.5×14.1×1.4cm서울시 도봉구 발견, 국립중앙박물관 소장(신수 10149)

2벌 제작한 예이다. 그러나 문장 배열을 서로 달리하였다. 한 벌이 총 7판으로 구성되었는데 이 가운데 한 벌은 2판만 남아 있다. 이 2판의 경우는 마치 종이로 만든 책판과 아주 닮게 면을 구성하였다.

지은이는 윤지임의 친구인 남학명(南鶴鳴)이다. 그는 이글 맨 앞에서 자신의 아버지 남구만(南九萬)과 윤지임의 아버지 윤서적과는 매우 가깝고 또 자신과 동갑인 그 아들 윤지임이 자신의 아버지 문하에서 공부한 인연이 있다 소개하였다. 이어 관직, 성품, 생일(1715년 12월 5일), 졸일(1728년 11월 6일), 장례(1729년 1월), 묘(양주 가오리), 세계, 어머니, 부인(함평이씨), 자신의 감회, 명을 순서로 적고 끝에는 숙종 42(1716)년 친구 남학명이 지었다고 기록하였다.

(도6)윤지순(尹志淳) 묘지-윤지순은 윤서적의 삼남

정조 22(1798)년, 청화백자, 23.6×13.2cm, 국립중앙박물관 소장(구입품, 신 882)

두벌 제작한 예이다. 그러나 1벌은 2판이 부족하고 다른 한 벌은 1판만 남아 있다. 역시 면을 마치 서책과도 같이 구성하였다. 상단에는 제목인 이조참판 윤공 휘 지순 묘지명을, 오른쪽 측면에는 이조판서 양관(兩館) 대제학 전의 이덕수(李德壽) 지음을, 왼쪽 측면에는 묘는 양주 가오리 삼산에 있고 그 방향과 풍수에 관한 사항을 함께 적었다.

다시 적은 제목은 유명 조선국 성균 진사 증 가선대부 이조팜판-중략-윤공 휘 지순 묘지명처럼 더 자세하다. 이글을 지은이 이덕수는 윤씨 가문의 묘지명도 써준 인연 특히 윤지순과는 남산에서 뛰어 놀던 동생이자 친구같은 사이임을 술회하였다. 가계, 부인, 졸일(1744년 9월 17일), 향년(32), 자손, 명 등을 순서로 기록하고 이어 영조 7(1731년) 이조판서 이덕수(1673-1744년) 지음이 있다. 맨 마지막에는 윤사국이 문과에 제 3등으로 급제하였고 또 의주부윤이 되어 선조에게 증직을 받게 되는 경사로움이 있어 추가하게 되었다는 내용이 있으며 때는 1798년 5월을 기록하였다.