필자는 한글의 창제 원리에 대한 연구 실적이 없고 전공도 아니다. 다만 자음과 모음으로 구성되는데 자음은 발음 기관의 형상(발음 기관의 모습을 본뜸) 모음은 하늘, 땅, 사람이라는 삼재(三才)를 1) 적용한 것이라는 일반적 내용은 인식하고 있다.

1)삼재에 대하여는 필자 논문,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(8) -‘우주적 표현’인 삼재三才(천·지·인)를 수용한 연화문-」,『馬韓 遺民』(2020.3.17.).

그런데 필자는 우리 겨레의 역사문화유산에 있는 문양을 연구하며 한글 창제 원리와 관련된 내용을 생각하게 되었다. 여기서 관련된 내용이란 우리 겨레가 선사시대부터 알고 표현한 우주적 표현인 ‘삼재’는 우리 겨레의 보편적 사고였는데 세종대왕도 이를 인지하며 한글 창제에 응용, 적용했다는 것이다. 이 견해는 이미 필자의 두 연구 논문에 간단하게 피력한 바 있다. 2) 하지만 널리 알려지지 않음을 생각하며 이렇게 간단하게 별도 제목으로 다시 소개하였다.

2)앞 주1) 이외에「통일신라 골호(骨壺)에 표현한 연화문의 연구 -‘우주적 표현’인 삼재三才(천·지· 인)를 수용한 연화문-」,『馬韓 遺民』(2020.3.18.); 「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(4) -태양문에서 유래한 나선형(螺旋形)연화문·고사리문으로 잘못 불리는 연화문-」,『馬韓 遺民』(2020.2.26.).

먼저 이해를 돕기 위하여 삼재를 풀이하면 다음과 같다. 삼재는 하늘과 땅 그리고 사람이다, 이 삼재는 상고시대부터 우주의 대표적 실재 존재로 정한 것이다. 필자는 이 삼재를 우주적 존재, 우주적 표현이란 이름도 정한 바 있다. 인간을 하늘과 땅이라는 거대한 존재에 나란히 포함시킨 것은 생산, 사고의 측면이라고 본다.

이 삼재 설정과 더불어 그 표현도 이어졌고 상징 의미도 부가되었다. 하늘은 원만한 존재로 여기며 둥글게 표현하고, 땅은 반듯한 존재로 여기며 네모지게 표현하였다. 인간은 그 둘 사이에 살아가는 위대한 존재(眞人·至人), 바람직하게 살아가야할 존재이므로 그 둘의 중간 모습으로 표현하였다. 여기서 중간 모습은 하늘과 땅 사이를 연결시킬 듯한 모습인 곧추선 모습이다. 3) 신앙 대상인 큰 나무나 산도 이와 유사한 모습이다. 아래에 소개하는 역사문화유산에서 보듯 삼각형이나 원추형이다.

3)하늘과 땅을 방원으로 일컬으며 본받을 대상으로 언급한 예 하나를 들면 <시(詩) 불우당운(不憂堂韻)에 차운함(이상 제목) 운산에 숨어 삶은 우리의 도가 아니오. 자취를 섞어 티끌 세상을 함께 하는 것이 다만 자연스럽네. 志士가 궁구함은 일의 이치에 의해서이고 달인(達人)의 충서(忠恕)한 마음은 방원(方圓)을 본받았네. 행하고 숨고 세상에 쓰이고 쓰이지 않는 것을 모두 천명에 말미암고 얻고 잃으며 살고 죽는 것에 하늘을 원망하지 않도다. 분수에 편안하고 기미를 알아 세상을 피해 사니 털끝만한 영욕도 관여하지 못하네.> 이항(李恒) 저, 권오영 역, ?국역 일재선생문집(一齋先生文集)?, 일재선생문집국역추진위원회, 서울 뿌리문화사, 2002년, pp.22-28.

신석기시대 토기에는 삼각문 등으로 태양을 표현하였다. 4) 이 삼각문은 인간의 모습, 상징은 아니다. 이는 당시 토기에 하늘, 땅 표현이 없는 데서 뒷받침된다.

4)이 삼각문은 청동기시대 청동기와 삼국시대 토기로 계승된다. 그 중 하나가 이 글 (도2)로 소개한 삼국시대 토기이다.

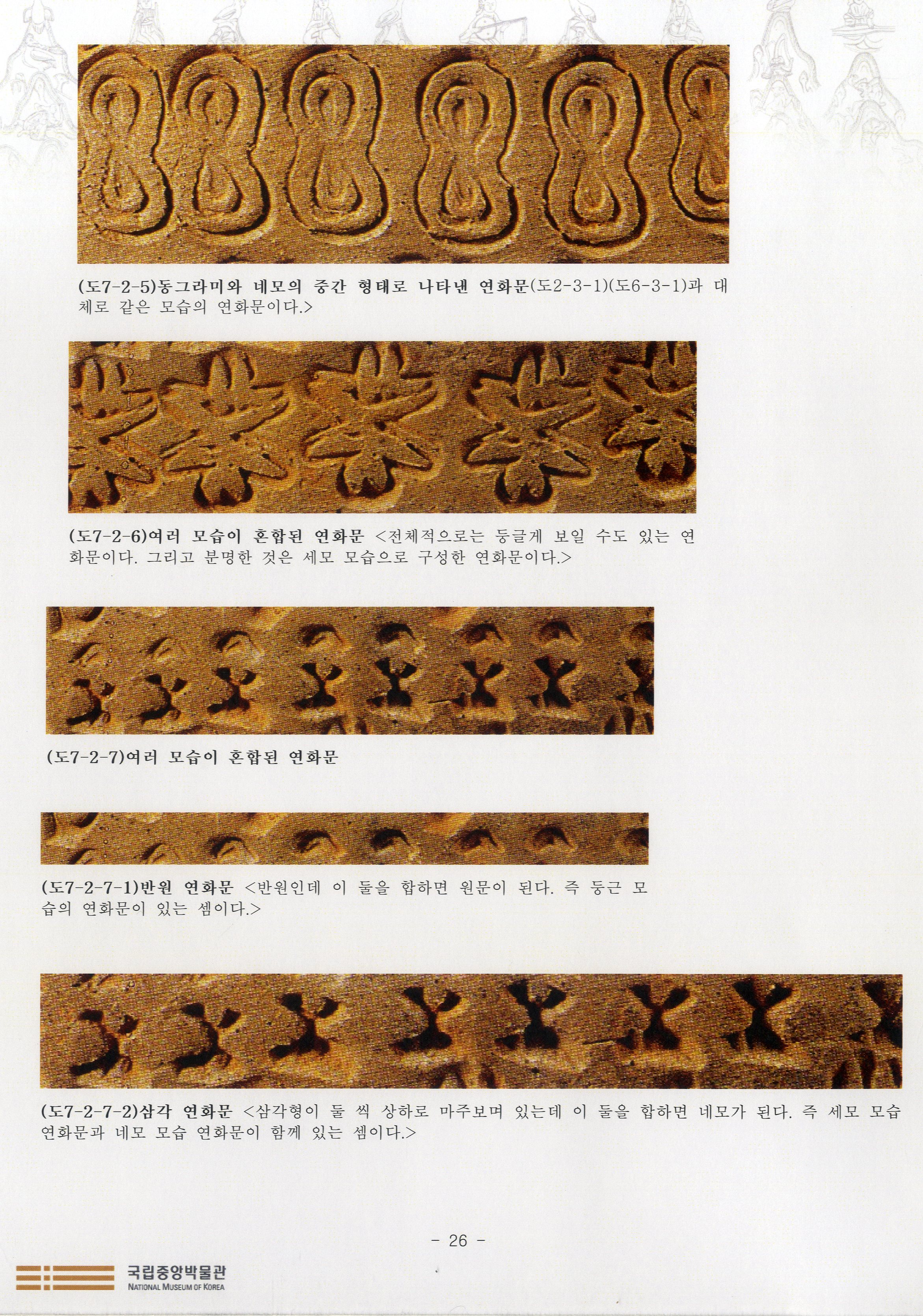

우리나라 청동기시대 역사문화유산인 청동기와 암각화에 매우 뚜렷하게 삼재가 표현되어 있다. 그 중 지금으로부터 약 3000년 또는 2600여 년전 무렵 만든 영천 어은동 출토 청동기(도2)에는 태양 표현에 적용되어 있다. 즉 태양을 표현하는데 세 모습, 삼재 표현을 적용한 것이다. 네모진 태양, 둥근 태양, 그 중간 형태의 태양 모습이다. 이 중에서 중간 형태의 태양은 하늘과 땅의 본체까지 모두 가지고 있고 원만한 하늘과 반듯한 땅을 따라야 할 인간, 즉 원만하고 반듯한 존재로 하늘과 땅 사이에서 살아가는 위대한 인간, 바람직한 인간의 모습 표현이다.

이 삼재 표현은 지금부터 약 천삼백년전 쯤인 통일신라시대 토기(도6)~(도8)에도 큰 변함없이 표현되었다. 5) 천년도 훨씬 지난 간극이 있는데도 동일한 모습, 부절(符節)과도 같은 모습이다. 우리 겨레의 지식 체계, 사고 체계에 아주 뿌리 깊게 자리를 잡은 현상, 보편적으로 인지, 각인된 사실을 전하는 대목이다.

5)필자 논문,「통일신라시대 토기 문양에 대한 연구」,『馬韓 遺民』(2020.5.6.).

이 현상은 세종대왕(1397~1450년, 재위, 1418~1450년) 때에도 마찬가지였기에 훈민정음 글자 만듦에 응용, 적용한 것이다. 세종대왕은 실천으로 위대하고, 선사시대부터 세종대왕 때 까지 아니 그 이후 오늘에 이르기까지 이 지식과 사고를 지키고 전하고 받은 우리 겨레 역시 위대하다.

세종대왕은 천지인 삼재의 모습을 훈민정음 모음 창제에 적용했다. 이 중에서 ‘l’은 인간의 모습이라 한 것이다. 아래에 옮긴 훈민정음 제자해(制字解)에 이를 소상하게 밝혔다.

<正音二十八字. 各象其形而制之 初聲凡十七字. 牙音ㄱ. 象舌根閉喉之形. 舌音ㄴ. 象舌附上 之形. 脣音ㅁ. 象口形. 齒音ㅅ. 象齒形. 喉音ㅇ. 象喉形. ㅋ比ㄱ. 聲出稍 . 故加 . ㄴ而ㄷ而ㅌ. ㅁ而ㅂ. ㅂ而ㅍ. ㅅ而ㅈ. ㅈ而ㅊ. ㅇ而으 , 으而ㅎ. 其因聲加 之義皆同. 而 唯 爲異. 半舌音ㄹ. 半齒音△亦象舌齒之形而異其體 無加之義焉.

훈민정음 스물여덟 자는 각각 그 모양을 본떠서 만들었다. 첫소리(초성)는 모두 열일곱 자이다. 어금닛소리 ㄱ은 혀뿌리가 목구멍을 닫는 모양을 본뜬 것이며, 혓소리 ㄴ은 혀가 윗잇몸에 붙는 모양을 본뜨고, 입술소리 ㅁ은 입모양을 본뜨고, 잇소리 ㅅ은 이(齒)모양을 본뜨고, 목구멍소리 ㅇ은 목구멍의 모양을 본뜬 것이다.

ㅋ은 ㄱ에 비하여 소리가 좀 세게 나므로 획을 더하였다. ㄴ에서 ㄷ, ㄷ에서 ㅌ, ㅁ에서 ㅂ, ㅂ에서 ㅍ, ㅅ에서 ㅈ, ㅈ에서 ㅊ, ㅇ에서 ᅙ(여린히읗), ᅙ에서 ㅎ으로 그 소리에 따라 획을 더한 뜻은 모두 같으나, 오직 ᅌ(옛이응)만은 다르다. 반혓소리 ㄹ과 반잇소리 △는 또한 혀와 이 모양을 본뜨기는 했으나 그 본을 달리 하였으므로 획을 더한 뜻은 없다. (도1-5)

-중략-

<中聲凡十一字 ․ 舌縮而聲深. 天開於子也. 形之圓象乎天也. ㅡ舌小縮而聲不深不淺. 地闢於丑也. 形之平. 象乎地也. ㅣ舌不縮而聲淺. 人生於寅也形之立. 象乎人也.

가운뎃소리(중성)는 무릇 열 한자이다. ․ 는 혀가 축소되나 소리가 깊으니 하늘이 자(子)에서 열린 것이며, 형태가 원인 것은 하늘의 형상이고 ㅡ는 혀가 조금 축소되고 소리도 깊지도 않고 얕지도 않으니 땅이 축(丑)에서 열림인데, 형태의 평평함은 땅의 형상이며, ㅣ는 혀가 축소되지도 않고 소리가 옅으니 사람이 인(寅)에서 남인데, 형태가 세워진 것은 사람의 형상이다.>(도1-6)

此下八聲. 一闔一闢 ㅗ與 ‘․’ 同而口蹙其形則 ‘․’ 與ㅡ合而成 取天地初交之義也. ㅏ與 ‘․’ 同而口張其形則ㅣ與 ‘․’ 合而成. 取天地之用發於事物待人而成也.

ㅜ與ㅡ同而口蹙. 其形則ㅡ與 ‘․’ 合而成亦取天地初交之義也. ㅓ與ㅡ同而口張其形則 ‘․’與ㅣ合而成. 亦取天地之用發於事物待人而成也. ㅛ與ㅗ同而起於ㅣ, ㅑ與ㅏ同而起於ㅣ. ㅠ與ㅜ同而起於ㅣ. ㅕ與ㅓ同而起於ㅣ. ㅗㅏㅜㅓ始於天地. 爲初出也. ㅛㅑㅠㅕ起於ㅣ而兼乎人. 爲再出也. ㅗㅏㅜㅓ之一其圓者. 取其初生之義也. ㅛㅑㅠㅕ之二其圓者. 取其再生之義也. ㅗㅏㅛㅑ之圓居上與外者. 以其出於天而爲陽也. ㅜㅓㅠㅕ之圓居下與內者. 以其出於地而爲陰也.

ㅏ는 ' ․ '와 같되 입이 벌어지는 형태인즉 ㅣ와 ‘ ․ ’가 합하여 이루어진 것이니 천지의 쓰임이 사물에서 발하여 사람을 기다려 이루어진 것이고 ㅜ는 ㅡ와 같되 입이 오무라지는 형태인즉 ㅡ와 ‘ ․ ’가 합하여 이루어진 것이니 또한 하늘과 땅의 처음 사귀는 뜻을 취한 것이다. ㅓ는 ㅡ와 같되 입이 벌어지는 것이며 그 형태는 ‘ ․ ’ 와 ㅣ가 합하여 된 것이니 또한 하늘과 땅의 쓰임이 일과 사물에 나타나되 사람을 기다려 이루어짐을 뜻한다. ㅛ는 ㅗ와 같되 ㅣ에서 일어나고, ㅑ는 ㅏ와 같되 ㅣ에서 일어나고, ㅠ는 ㅜ와 같되 ㅣ에서 일어나고, ㅕ는 ㅓ와 같되 ㅣ에서 일어나는 것이다. ㅗ, ㅏ, ㅜ, ㅓ는 하늘과 땅에서 비롯함이니 처음 나타남이 되고 ㅛ, ㅑ, ㅠ, ㅕ는 ㅣ에서 일어나서 사람을 겸함이니 거듭 남이 되는 것이다. ㅗ, ㅏ, ㅜ, ㅓ의 원( ․ )이 하나인 것은 그 처음 남을 뜻함이고, ㅛ, ㅑ, ㅠ, ㅕ의 원을 둘로 한 것은 그 거듭 남을 뜻함이다. ㅗ, ㅏ, ㅛ, ㅑ의 원이 위와 밖에 있음은 그 하늘에서 나와 양이 되기 때문이고, ㅜ, ㅓ, ㅠ, ㅕ의 원이 아래와 안에 있음은 그 땅에서 나와 음이 되기 때문이다.(도1-7)(도1-8)

‘ ․ ’ 之貫於八聲者猶陽之統陰而周流萬物也. ㅛ, ㅑ, ㅠ, ㅕ之皆兼乎人者. 以人爲萬物之靈而能參兩儀也. 取象於天地人而三才之道備矣. 然三才爲萬物之先. 而天又爲三才之始. 猶 ' ․ ' ㅡㅣ三字爲八聲之首. 而 '․' 又爲三字之冠也.

‘ ․ ’가 여덟 소리에 일관하고 있음은 양이 음을 거느려 온갖 사물에 두루 흐름과 같고, ㅛ, ㅑ, ㅠ, ㅕ가 다 사람을 겸한 것은 사람이 온갖 사물의 영장이 되어 능히 음양에 참여하기 때문이니 하늘과 땅과 사람을 본떠서 삼재의 이치를 갖춘 것이다.

그러나 삼재(天地人)는 만물의 먼저가 되고, 하늘이 또 삼재의 처음이 되는 것은 ‘ ․ ’, ‘ㅡ’, ‘ㅣ’ 석 자가 여덟 소리의 머리가 되며, ‘ ․ ’가 또 석 자의 머리가 됨과 같다.>(도1-9)(도1-10) 6)

6)이상(以上) 훈민정음 제자해 한문과 그 해석은 박대종(대종언어연구소 소장) 님의 것을 인터넷에서 옮겨왔음을 밝힌다.

세종대왕도 생각한 인간의 모습이라는 ‘l’는 필자가 아래에 소개한 역사문화유산 중 (도2)(도7)(도8)에 표현된 원추형이다.7)

7)훈민정음 모음에서 ‘l’와 관련된 필자의 생각(순전히 필자에서 머물러야할 큰 가치 염두할 필요 없는 내용일지도 모르지만)을 서술하고자 한다. 물론 이는 여기에 소개한 청동기시대와 통일신라시대 문화유산에 공통 표현인 원추형과 관련된다. 이 원추형은 삼재에서 ‘인人’에 해당하고 ‘ㅣ’에 해당도 된다. ‘ㅣ’ 즉 ‘이’는 천지인의 ‘인’을 넘어 모든 모음의 공통 분모이다. ‘ㅣ’ 즉 ㅣ(ㅏ아, ㅑ야, ㅓ여, ㅢ의)로 구성되는 상하 모습 글자 만이 아니라 ‘ㅡ’ 즉 ‘ㅡ’(ㅗ오, ㅛ요, ㅜ우, ㅠ유 포함)로 구성되는 수평 모습 글자도 되기 때문이다. 따라서 이 원추형은 ‘ㅣ’로 응용, 적용되었다. 그리고 확신할 수는 없지만 땅에 해당하는 네모는 ‘ㅁ’을, 하늘에 해당하는 동그라미는 ‘ㅇ’의 글자 창제, 탄생에도 상관있다고 본다. 이것이 발음 기관과 상관없는지 여부는 알 수 없지만---. ‘ㅁ,은 ‘ㅂ’, ‘ㅍ’의 공통분모이고, ‘ㅁ, 안에는 ’ㄱ’, ‘ㄴ’, ‘ㄷ’ 도 있다.

삼재의 인(人)은 원추형이나 삼각형, 훈민정음의 ‘l’로 표현되었다. 이들은 하늘과 땅을 연결하고 소통하는 모습, 같은 역할과 상징을 띠고 표현하던 산과 나무와도 같은 모습으로 오랜 역사 속에서 우리 겨레의 한 표현으로 자리 잡으며 오늘에 이르고 있다.