머리말

이 초상화 안 아랫쪽에는 흔히 미술사학계에서 채전(彩氈)이라 부르고 있는 돗자리를 그린 그림(도1-1)이 있다.

이 돗자리 그림 속에는 여러 모습의 문양이 있는데 필자는 이 모두를 연화문으로 본다. 각기 판이한 모습의 문양들인데 모두 연화문이라는 주장에 당연 의아하게 여길 수 있다. 통상적으로 알고 있는 연화문과도 너무나 판이한 모습, 파격적인 모습이기에 연화문이라는 결론은 쉽게 수긍되지 않을 것이다.

먼저 이 의문에 대한 대답으로 우리나라 역사문화유산에 있는 연화문 표현 경향등을 필자의 지난 연구를 토대로 소개하고자 한다.

연화문은 가장 많이 표현한 문양이고 또 가장 다양한 모습으로 표현한다. 같은 연화문인데 모습만 다르게 다양하게 표현한 경우가 많은 것이다. 이 현상은 연화문을 많이 표현하며 또 기·화생을 더하면서 더욱 늘어갔다.

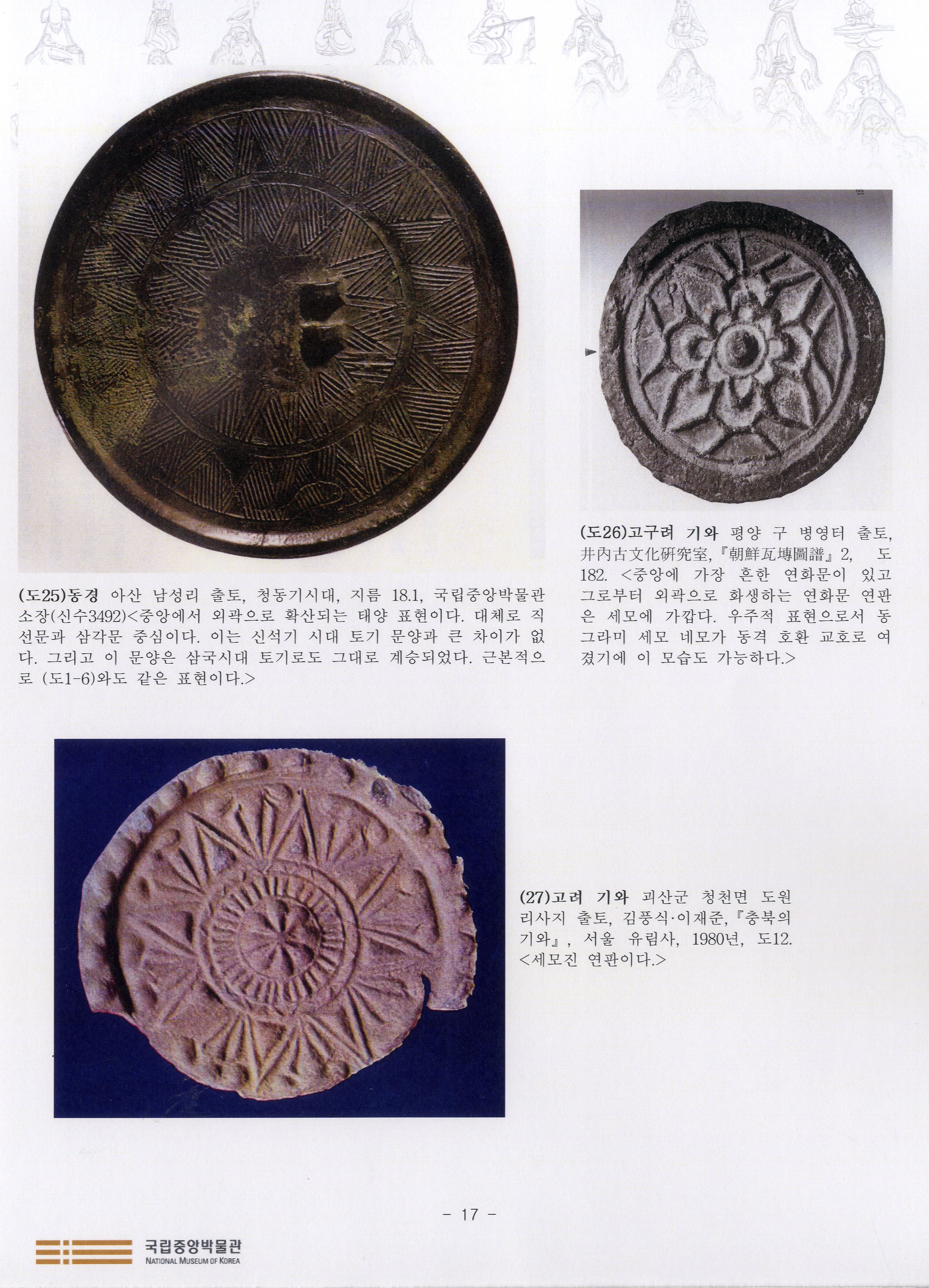

그런데 이 다양한 연화문의 역사, 배경에 태양문이 함께 있다. 신석기, 청동기시대에 가장 많이 표현된 문양은 태양문이다. 이 태양문이 삼국시대에 이르러서는 연화문으로 수용된다. 따라서 삼국시대 이후 연화문 속에는 태양문 표현까지 아주 농후하게 자리 잡게 되었다. 물론 이로 인하여 연화문도 더 다양하게 되었다.

태양문 표현은 대표적인 기 화생 표현이다. 앞서 서술하였듯 기 화생 표현은 그 핵심이 생동감, 움직임, 신비스러움, 생명력 등을 가속시키는 데 있다. 이로 인하여 연화문은 더욱 다양한 모습이 되어 갔다. 태양문이 연화문으로 수용되는 배경은 무엇보다도 연꽃이 태양을 상징하는 데 있었다.

태양문 연화문에 못지않은 위상을 가진 존재들 예를 들면 삼재(三才), 신격(神格, 부처 등) 또는 평범한 존재에게도 기 화생 표현이 있었다. 이들 표현과도 연화문은 상호 동격 호환 교호 현상이 있었다. 이 현상들 또는 그를 포함한 여러 가지 복합적인 현상, 요인으로 인하여도 연화문은 더욱 다양한 모습으로 전개되었다.

끝으로 연화문에 대한 필자 나름의 견해를 다음과 같이 밝히고자 한다.

우리나라 연화문은 불교와 관련된 경우로만 여긴다. 예를 들면 목가구 등에 만자문이 있거나 연화문이 있을 경우 불교와 관련짓는 해석이다.(연결, 영향 관계)

그러나 이는 사실, 진실이 아니다. 필자는 불교 관련되는 경우보다도 그 외의 경향이 더욱 큰 비중을 차지하고 있고 불교 전래 이전부터 있었던 고유의 표현, 전통인 경우가 많다고 본다. 그 중에서 우주, 하늘, 태양, 조물주, 군자 등을 지칭하는 경우가 많았다. 불교 전래 이후 연꽃은 불교의 상징화인 만큼 불교와 관련되어 표현된 경우가 많게 되는데 이 경우에도 우리 전래의 표현 즉 불교 전래 이전의 표현 전통을 다른 연화문이 대부분이었음도 강조하고 싶다.

예를 들면 고구려의 기와 연화문이다. 300여 가지에 달하는 다양한 연화문 표현 대부분이 중구 등에서 영향을 받은 것이 아니라 우리나라 청동기시대의 표현을 계승 발전시킨 모습이다.