<이 논문 중에 삼국시대 금관·금동관에 관한 필자의 주장 일부가 잘못되었다. 이를 시정하기 위하여 필자가 다시 작성한 논문은「나무 모습 연화문에 관한 연구」,『文化와 藝術硏究』第二十六輯(2024.9.30.)이다.>

| (도19)중국 하북성 平山縣 三汲鄕 중산국왕릉 출토 청동기(5점 중 1) 기원전 321∼기원전314년,고 119, 폭 74cm, 하북성문물연구소 소장, 동경국립박물관 등 편집,『中山王國文物展』,1981년, 日本經濟新聞社, 도 1 |

(도19-1)<좌우 돌기는 태양문으로 흔히 표현되었던 소용돌이문이다. 이는 분명한 기・생장・화생 표현이다.> |

이상의 내용을 요약하면 다음과 같다. 신라 금관의 산자 모양 입식은 본래 위로 자라는 나무 모양의 도안, 우리 겨레 신석기・청동기시대 도상인 기・생장이 가운데에서 외곽 네 방향으로 전개되고 상승하는 모양, 중앙과 그 좌우로 전개되는 세 갈래 표현, 삼재(三才) 표현과 사상이 결합된 모양이다.

한편 중국 하북성에 있는 중산국(中山國) 왕릉에서 1978년 출토된 청동기(도19)에도 신라 금관과 흡사한 세 갈래 표현이 있다. 또 아래쪽 좌우 끝에는 기・생장 표현으로 볼 수 있는 소용돌이 문양(도19-1)이 있다. 중국 하북성 지역이 우리 겨레의 역사문화강역이었고 중산국이 우리 겨레(소위 동이족)의 한 갈래가 세운 나라였기에 (도19)와 같은 도상이 존재함은 당연하다. 그러나 이후 이 도상은 물론 비슷한 도상까지도 중국 하북성은 물론 ‘원 중국 역사문화강역’에서 나온 바 없다.

산자 모양 입식이나 .자연스러운 나무 모양 입식이 모두 일치하는 바는 그 형태의 끝을 연꽃봉오리 등 여러 연꽃 모양으로 하고 그 내부(관테 포함)에도 ‘여러 모습의 연꽃 표현(영락・곡옥 등도 포함)’을 한 것이다. 이 가운데 특히 전자는 사물의 형태를 연꽃 모양으로 변형시키는 경향, 유행을 따른 것이다. 즉 사물 중 하나인 나무를 연꽃으로 변형시킨 것이다. 그 결과 금관은 더욱 기운과 생명력 넘치는 모양, 장엄하고 고고한 모양, ‘신이(神異)한 듯 보이는 모양’이 되었다.

이 연꽃봉오리 모양 역시 청동기시대 원문 또는 원추형문을 계승한 것이다. (이 문양들은 중앙에서 외곽 여러 방향으로 전개된 모양과 결합되어 전승되었다.) 그런데 이 원형・원추형이 청동기시대에는 연꽃이 아닌 태양 표현(태양의 기・생장 표현 포함), 삼재 표현이다. 이 표현들은 기원전・후로 한 시기에 연꽃 표현으로 수용되며 삼국시대에는 금관 등에서 보듯 확산, 정착되었다.

15) 우리 겨레 역사문화유산에서 세 갈래 표현은 연화문에서 가장 많이 볼 수 있다. 불교미술인 광배에서도 세 갈래로 된 화염문(사실은 화염문이 아닌 연화문)이 있다. 세 갈레 표현은 3이란 숫자를 보편적, 통상적으로 선호하던 것과도 관련된다. 3이란 숫자를 선호한 대표적 예는 삼재이다. 삼재는 우주에서 가장 중요하고 근본으로 여긴 존재를 하늘・땅・사람으로 여기며 그를 하늘은 둥근 모양으로 땅은 네모진 모양으로 인간은 그 중간 모양 <세모 모양 또는 (도24)(도27)에서 처럼 원추형 또는 ‘ㅣ’로> 나타냈다.

16) 중산국(中山國: 기원전 414∼기원전 296년)은 지금의 중국 하북성에 있었던 상(商)나라의 제후국이다.

18) 삼재 모양 중 사람을 상징하는 모양인 원추형은 한글에서 역시 사람을 상징하는 ‘ㅣ’와도 같은 모양이다. 필자는 세종 임금이 이 전통적 관념과 표현을 한글 창제 때 적용시킨 것이라고 주장하였다. 관련 필자 논문「훈민정음(한글)과 청동기시대 청동기, 통일신라시대 토기의 상관 관계 연구–세종대왕은 우리 겨레의 보편적 사고를 응용, 적용하여 훈민정음을 창제하였다 -」,『마한 유민』(2020년 5월 13일).

금관・금동관의 연꽃 형태 입식 모양을 크게 구분하면 첫째 자연 상태의 연꽃, 둘째 세 갈래 연꽃, 셋째 긴 연판형, 넷째 도안한 연꽃(예 산자 모양)이다. 그러나 엄격하게 구분되는 경우는 드물고 혼합된 경우가 많다. 생동감, 움직임 표현인 기・생장 표현으로 생긴 현상이다.

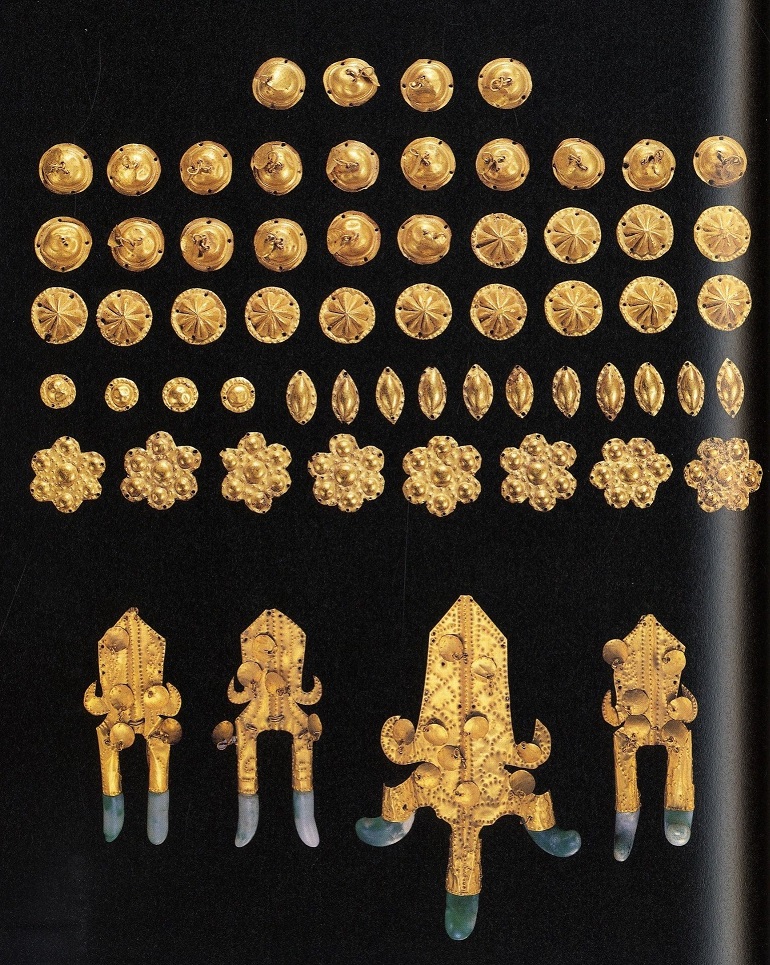

예를 들면 전 경주 교동 출토 금관(도6)과 전 고령 출토 금관(도7)의 입식은 자연 상태 연꽃 모양과 세 갈래(이 세 갈래는 중앙과 좌우의 모습) 모양 등이 함께 있다. (도7)의 경우처럼 금관의 연꽃은 위로 거듭 생장・상승하는 모양으로도 표현하였다. 전 경남 출토 금동관(도20)의 경우처럼 두 연꽃 모양<하나는 기・생장을 길쭉하게 표현한 연꽃 즉 긴 연판형 입식 4개(도20-1)이고, 다른 하나는 자연 상태에 가까운 연꽃봉우리 모양(도20-2)>으로도 표현하였다. (도20)에서 두 모습 연꽃이 결국 같은 연꽃임은 그들 내부에 덩굴 연화문・원문・영락(두 모양)의 모양까지 모두 동일한 데서도 증명이 된다. (도21)은 금관의 일부 즉 부품(도21)인데 이 역시 모두 연꽃이며 네 모습이다. 이 중 사진 맨 아랫 단의 연꽃 모양 금판 4개는 금관에서도 입식이며 이와 흡사한 모양이 전 고령 출토 금관(도7)에 있다.

그런데 맨 아랫 단 연꽃 모양 입식에서도 그 위쪽은 모두 각진 모양(약간 길쭉하지만 전체적으로 네모진 모양)이다. 이 모양은 천지인(天地人)이란 삼재(三才) 중 지(地) 즉 땅 모양을 수용하여 표현한 연꽃이다. 이 삼재 모양 연꽃 역시 청동기시대 태양 표현이고 그 중 한 갈래가 기원전・후로 한 시기부터는 연꽃 표현으로 수용, 전개되었다.

| (도21-1)<원형・원추형으로 표현한 연꽃이다. 익산 입점리 1호묘 출토 금동신발에서는 네모 연꽃 안에 둥근 연꽃 즉 원형 연꽃을 표현하였다..> | (도21)금관(부품)(일부) 신라, 5∼6세기, 고 11.5cm, 삼성미술관 리움 소장,『문화재대관』, P.177. <원형・원추형・각진(네모진) 모습으로 표현한 연꽃 즉 삼재 모양 연꽃이다. 맨 아랫단은 입식이고 나머지는 모두 영락이다. 이들은 제작 기법–재질–두께 등으로 볼 때 한 금관의 부품이다.> |

4. 곡옥(曲玉)과 영락(瓔珞)<(도4-1) 등>

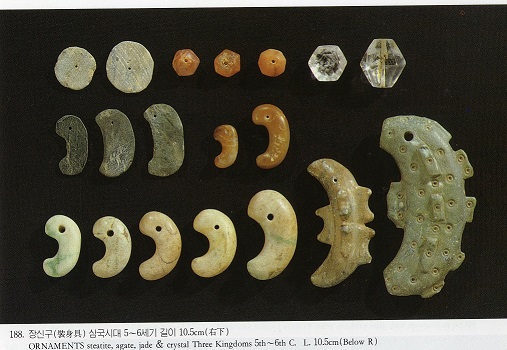

굽은 모양의 옥을 곡옥이라 하고, 진주·옥·금속 등을 끈으로 꿰어서 늘어뜨린 장신구를 영락(瓔珞)이라 한다. 삼국시대 곡옥이나 영락은 금관, 신발, 허리띠, 불・보살상 등에 장식하였다. 금관에서는 달아맨 소위 달개 장식이다. 곡옥은 5개 금관 가운데 금령총 금관만 없고 나머지 금관에는 고루 배치되어 있다.

영락은 5개 금관 모두에 고루 배치되어 있다. 이로 보면 곡옥과 영락은 달개 장식으로서 상호 동격이다. 또 기・생장 표현에서 연꽃의 한 모습이다. 그 떨림(진동)은 기・생장 표현(생동감 포함) 효과이다.

| (도23)곡옥 신라, 5∼6세기, 이양선 기증, 국립경주박물관 소장, 국립경주박물관,『국립경주박물관』,1997년, P.95 도 188.. <곡옥의 모습이 매우 다양하게 제작된 것을 알 수 있다.> |

(도23-1)<표면에는 돌기와 작은 원문이 빼곡하다. 모두 기와 생장 표현이고 연꽃의 다양한 모습이기도 하다.> |

1)곡옥

곡옥(재질은 비취)은 태아의 모양과 닮았다는 이유로 생명 표현이라 주장하는 경우가 많다. 필자는 이 주장에 동조하지 않는다. 왜냐하면 (도22)에서 보듯 곡옥의 시원, 출발인 청동기시대에는 그 모양이 삼국시대와 같지 않고, 삼국시대에도 (도23)에서 보듯 태아와 유사한 모양 만이 아니라 다양하기 때문이다. 필자는 삼국시대 곡옥은 기・생장을 표현한 모양 특히 연꽃 모양 가운데 하나로 본다. 이는 긴 연화문, 긴 연판문(소위 인동문으로 잘못 불리는 문양) ・소용돌이 문양(소위 파문)・태극문(소위 양태극문・삼태극문・사태극문 포함)과 같거나 닮은 모양이다. 이 태극의 모습, 소용돌이 모습, 휘돌아가는 모습은 기・생장 모습을 간결하고도 역동적으로 표현한 것이다. 삼국시대 곡옥은 (도23)에서 보듯 모양이 일정하지 않다. 굽었다는 점만 대체로 일치할 뿐이다. 그런데 (도4-1) 등에서 보듯 신라 금관들에서 곡옥은 대부분 같은 모양과 규격이다. 최상위 계층의 장신구인 관계로 통일된 모양과 규격으로 제작한 것이다.

곡옥마다 작은 구멍 즉 원이 하나씩 있다. 이 원은 단순히 매달 때 이용하려 만든 것만이 아니다. 곡옥이 담고 지닌 기・생장의 출발점과 중심 위치 표시이다. 또 곡옥의 표면에는 (도23-1)처럼 작은 원문이나 돌기를 만든 경우도 있다. 이 역시 기・생장의 표현이다. 금관의 곡옥은 금관(입식 관테 수식)에서 더 진행되는 기・생장을 보다 생생하게 나타내고자 매단 것이다. 금관 전체(입식・관테・수식)를 연꽃으로 여기고 그로부터 더 진행하는 기・생장의 표현이다.

2) 영락

5개 금관 모두 다수의 영락이 있다. 금관・금동관에서 영락의 모양은 (도4-1)(도3-2)에서 보듯 대부분 원형이다. 이 원형은

신석기・청동기시대에는 주로 태양의 모양이고, 삼국시대에는 기・생장을 동반한 연꽃의 가장 간단한 모양이다. 금관의 영락도 연꽃의 간단한 모양이다.

영락 가운데 일부는 원형에서 어느 한쪽을 약간 늘어뜨린 모양(흔히 보주문으로 불리는 모양)은 기・생장을 표현한 원형의 연꽃의 기・생장이 더 전개되는 모양이다. 이상에서 볼 때 금관의 영락은 연꽃으로 여긴 관테・입식・수식에서 다시 더 진행되는 연꽃(기・생장의 모습을 품은 연꽃)임이 분명하다.

| (도24)영천 어은동 출토 청동기(일부) 청동기시대, 국립중앙박물관 소장(본 6709, 6710, 본 6722, 본 6723),『한국의 청동기 문화』, p.57 도81-3. <맨 위는 하늘의 모양인 원형으로 나타낸 태양 표현이다. 이 때문에 그 내부도 모두 둥근 원문이다. 맨 아래는 땅 모양인 네모로 나타낸 태양 표현이다. 역시 그 내부는 모두 네모로 나타냈다.> |

(도24-1)<삼재 가운데 사람의 모양인 원추형으로 나타낸 태양 표현이다. 안에 직선문은 사람을 형상화한 ‘1’자 모양이자 기・생장 표현이다.> |

(도21)은 원형・원추형・각진(네모진) 모습으로 표현한 연꽃이다. 이는 앞서 소개한 바와 같이 삼재 모양 연꽃이다. 22) 이 중 원형은 둥근 하늘 모양으로 표현한 연꽃이고, 원추형(도21-2)은 하늘과 땅의 사이에 존재하는 사람 모양 연꽃이다. 이 중 원추형 연꽃(도27-1)은 ‘영천 출토 청동기시대 청동기(삼재 모양으로 표현한 청동기)(도24)에서 ‘세(3) 태양의 모양’(도24)‘ 중 사람의 모양으로 표현한 원추형(도24-1)과 모양이 같다. (도21) 중 맨 아랫 단 연꽃을 제외한 나머지는 영락이다. (도21)을 통하여 영락은 두 모양 이외에도 다양함을 알 수 있다.

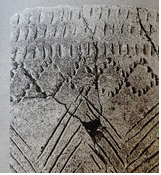

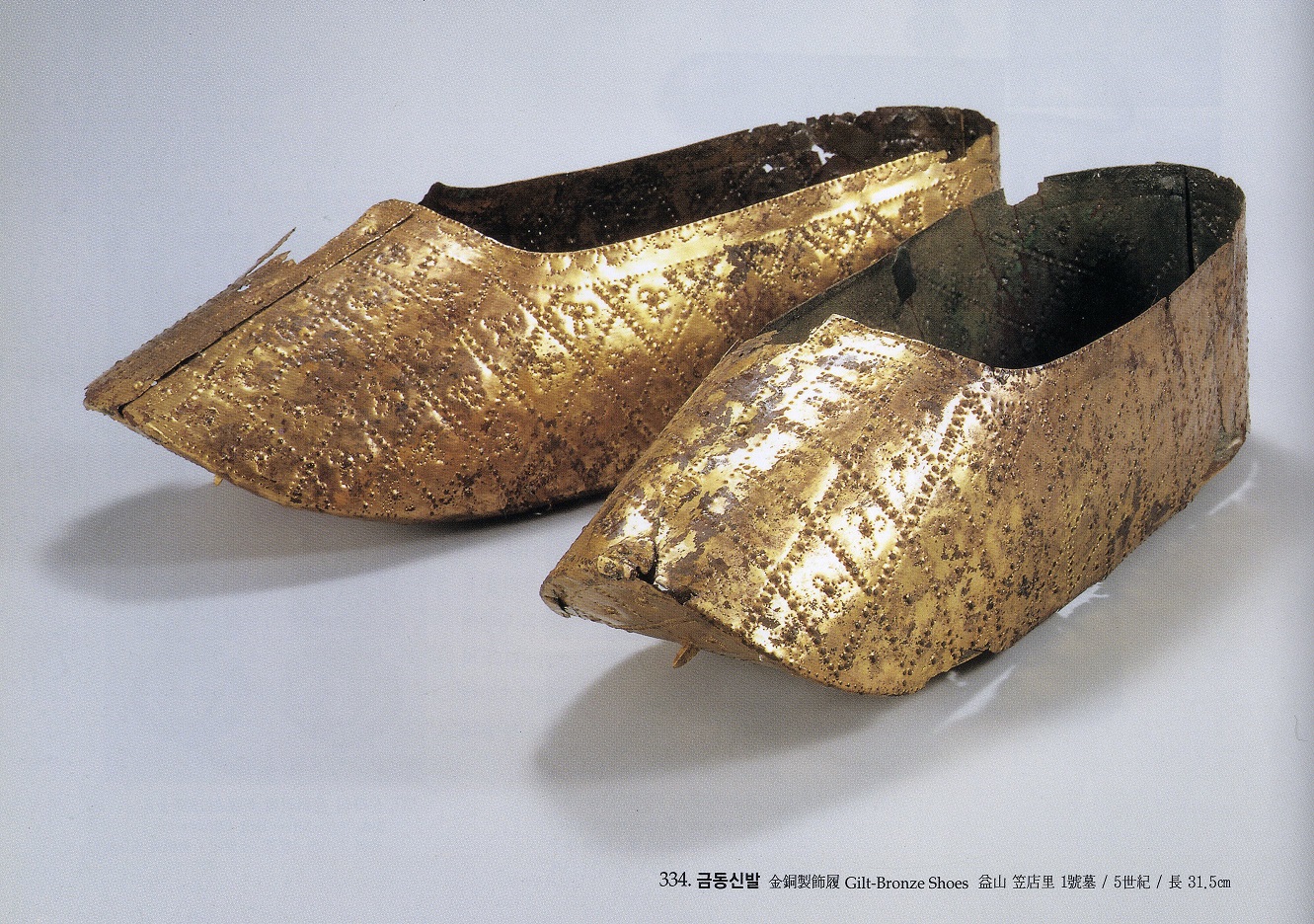

22)삼재 모양 연꽃은 삼국시대 토기(도27)・청동 거울, 익산 입점리 1호묘 출토 금동 신발(도26), 익산 미륵사지 석탑 발견 금동사리기(외호), 조선 분청사기 등에도 있다. 관련 원고와 사진들은 필자 논문「영천 어은동 출토 청동기 문양 연구」,『마한 유민』(2020.5.14.),「서울시 청운동 52-8번지 출토 분청사기편에 있는 특이한 연화문 -‘우주적 표현’인 삼재三才(천·지·인)를 수용한 연화문의 일례- 」,『마한 유민』(2021년 1월 18일)등에 수록하였다.

| (도25)연천 삼거리 출토(채집) 토기 신석기시대, 지름 16.1cm. 토지박물관・연천군,『연천군의 역사와 문화유적』, 2000년, p.324 사진 93-4. <연속 사각문 등이 명확하게 표현되고 있다. 같은 책 사진 93-5에도 같은 문양이 있다.> |

(도26)익산 입점리 1호묘 출토 금동 신발(부분). 백제, 5세기, 長 31.5cm, 『신라황금』, p.262.. <신발 표면 전체를 네모 모양의 연꽃을 표현하였다 또 그 각각 네모 안에는 연판이 3개인 연화문 하나씩 배치하였다. 이 연꽃 모습은 중앙 자방인 원(원문)에서 세 갈래로 기・생장하는 표현이기도 하다.> |

| (도21-2)<원추형 영락은 곧 원추형 연꽃이다. 기・생장 표현에서 이들은 상호 호환・교호・동격 관계에 있다.> | ||

| (도27-1)<청동기시대 태양 표현 가운데 하나인 원추형을 삼국시대부터는 이처럼 연꽃의 한 모습으로도 나타냈다. 둘레에 작은 원문은 기・생장 표현이다.> | ||

| (도27-2)<둥근 모양 즉 원형의 연꽃이다.> | ||

| (도27-4))<네모진 연꽃이다.> | ||

| (도27)토기(뼈항아리 골호骨壺)(부분) 통일신라, 8세기, 고 39cm, 국립중앙박물관 소장(본 6143,・본 6144), 보물 제2028호, 국립경주박물관,『국립경주박물관 명품 100』, 2007년, p.92. <삼재 모양 연꽃 즉 둥근 연꽃・네모진 연꽃・원추형 연꽃이다.> |

||

| (도27-3)<네모진 연꽃이다.> |

5. 사슴뿔 모양

5개 금관 모두 두 사슴뿔 모양이 있다. 사슴뿔은 예로부터 약재로 사용되었기에 자연스럽게 불로장생을 포함한 불멸・길상・상서・생명을 상징한다. 이 상징을 담아 금관에 장식되었다고 본다. 여기에 더하여 사슴뿔의 모양은 나뭇가지와도 흡사하므로 앞서 소개한 ‘우주수(宇宙樹)’ 또는 ‘세계수(世界樹)’도 겸하였을 것으로 추정된다.

금관의 사슴뿔 모양(도3-2)도 앞서 서술한 바와 같은 이유로 끝을 연꽃봉우리 모양 즉 연꽃으로 나타냈다. 기・생장・화생 표현이 널리 유행되는 흐름을 따라 일부를 연꽃 모양으로 바꾼 것이다.

6. 수식(垂飾)

드리워진 장식을 수식 또는 드리개라고 한다. 23) 5개 금관에는 모두 수식이 있는데 이들은 크고 작은 여러 모양의 연꽃・곡옥・영락으로 구성하였다. 사실 곡옥이나 영락도 모두 연꽃이므로 수식은 모두 연꽃이다.

신라 금관 5점에서 황남대총 금관만 수식이 여섯 줄이고 나머지 네 금관은 모두 수식이 두 줄이다. 경주 이외 지역 출토 금동관 대부분은 수식이 없다. 다만 두 줄을 매단 예로 양산 부부총 금동관(도51), 프랑스 파리 세르누쉬 박물관 소장 출토지 미상 금동관이 있을 뿐이다.

23)수식이나 드리개란 용어는 현재 학계에서 통용되는 용어이다. 필자는 이를 비판, 검토 없이 따름을 밝힌다.