전 국립중앙박물관 학예연구관 조원교(趙源喬)

필자는 국립중앙박물관 역사부의 ‘조선시대 태인현 지역 역사문화유산 조사’<2008년 11월 17일(월)∼21일(금), 2009년 4월 13일(월)∼18일(토), 동년 7월 8일(수)∼10일(금), 동년 11월 13일>에 참여하였다. 이 때 조선시대 태인현의 읍치(관아가 자리한 곳, 치소)였던 정읍시 태인면 태창리도 조사하였다. 주1)

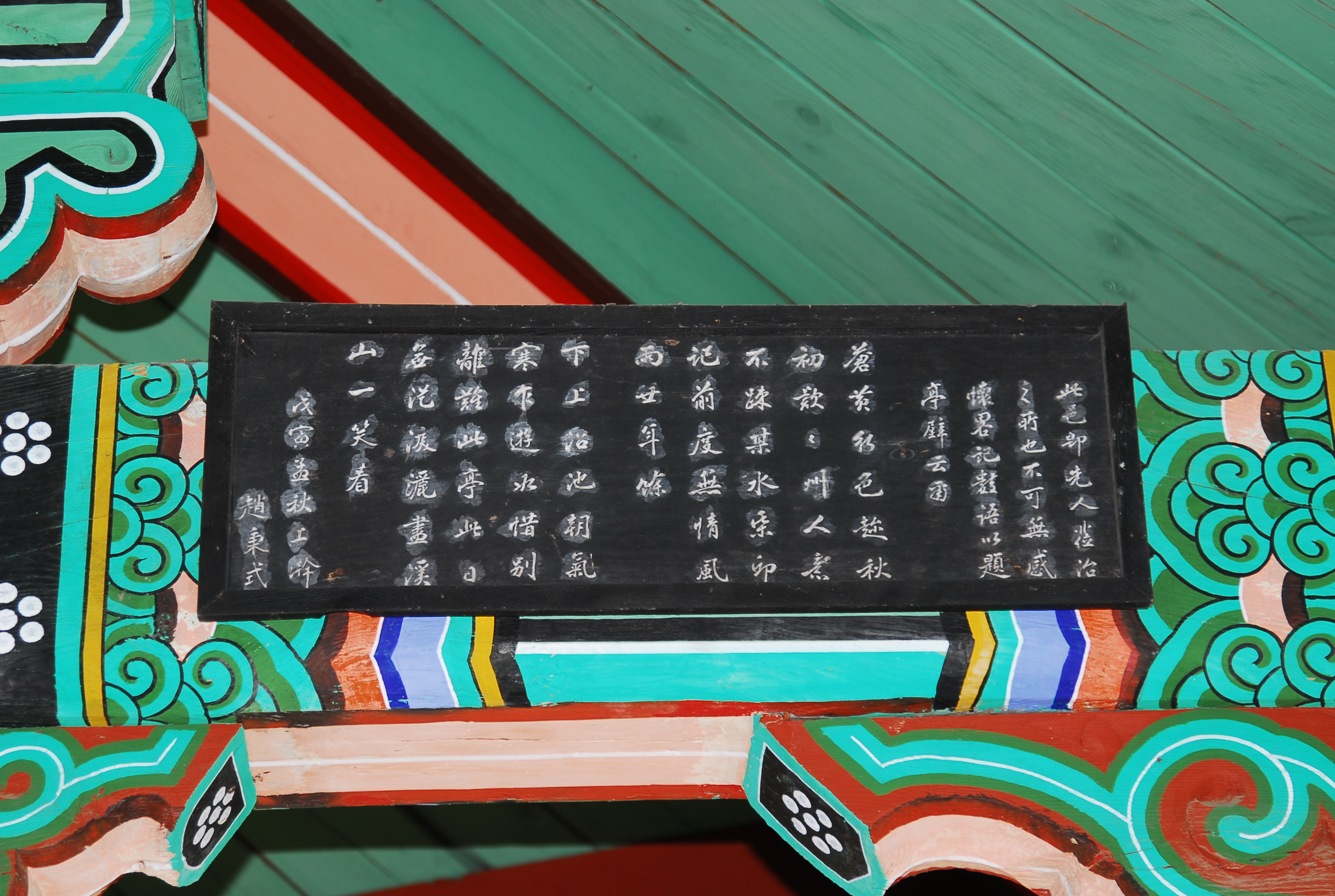

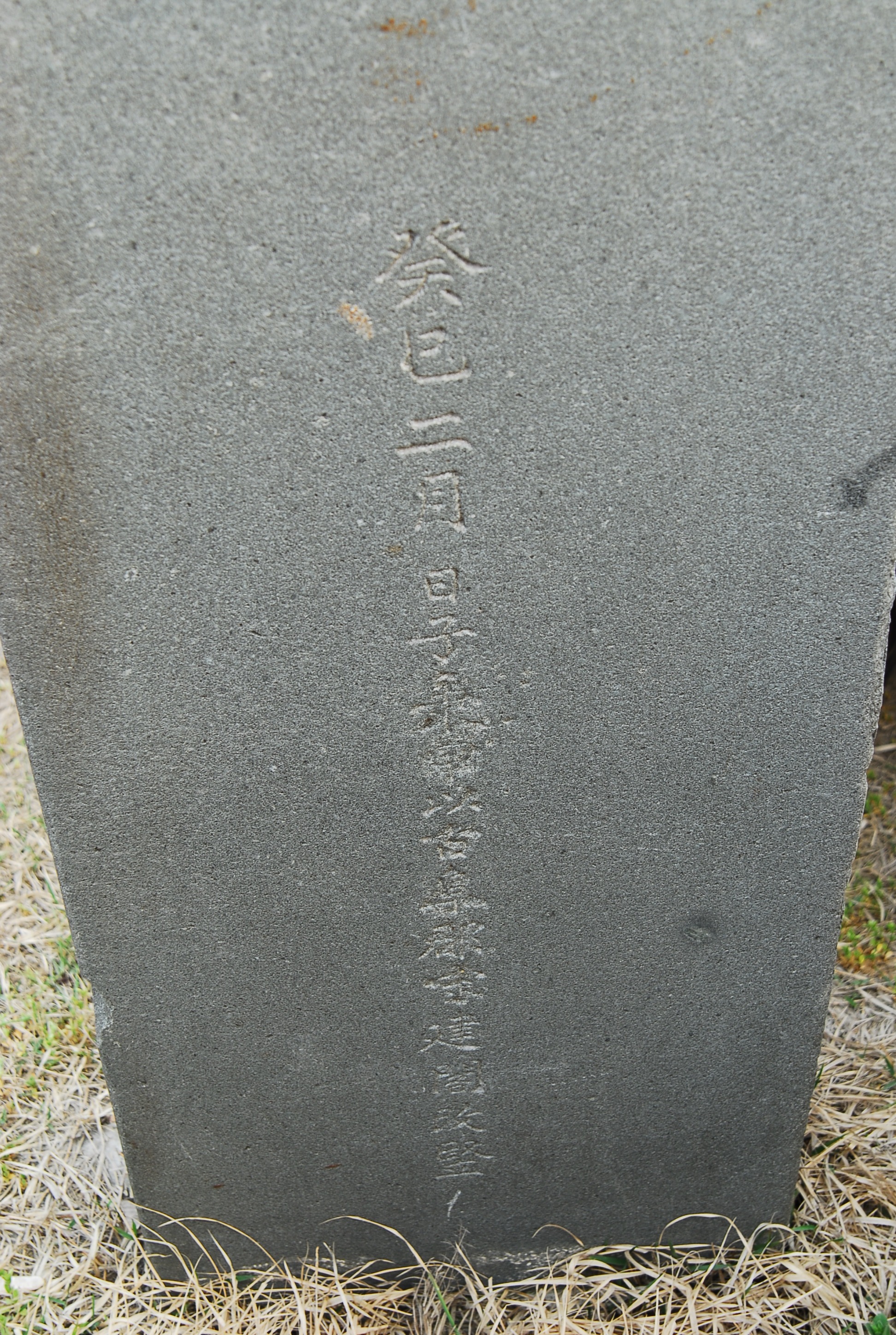

이곳의 많은 역사문화유산 가운데 정자 피향정披香亭(도1)의 주2) 북쪽 담장 안에는 선정비, 공적비 들이 있다.<(도2)-(도4)>(총 11개) 이 비석들 주3) 중 필자의 눈에 먼저 든 비석 3기는 전라 감사(관찰사)로서 선정을 베풀어 역대 전라 감사 중 가장 유명하고 일화를 많이 남긴 전라도 순찰사 주4) 이서구(李書九; 1754-1825년)의 비석, 주5) 주6) 태인현감 조규순<趙奎淳; 1799-1868년, 태인현감 재임 기간 1841년 8월 5일- 헌종 11(1845)년 2월 25일), 고부군수 조병갑의 아버지>의 비석(도4), 주7) 태인군수 홍범식<洪範植; 1871-1910년, 태인군수 재임 기간 1907년 7월 11일-1909년 4월 26일)의 주8) 비석(도3) 이다.

주1)이 조사의 결과 보고의 일환으로 국립중앙박물관 테마전 ‘역사문화유산조사보고, 500 여년의 마을 약속, 태인 고현동 향약’(전시기간: 2009년 10월 27일(화)∼2010년 1월 31(일))을 열었고, 관련 책을 2009년 10월 27일 역사문화유산조사보고, 500 여년의 마을 약속, 태인 고현동 향약이라는 이름으로 발간하였다. 이 책의 원고 가운데 고현동 향약 부분은 이효종 학예연구사가, 역사문화유산 부분은 필자가 각각 작성하였다.

주4)순찰사란 조선 시대에, 도(道) 안의 군무를 순찰하는 일을 맡아보던 벼슬. 각 도의 관찰사가 겸임하였다.

이 중에서 조규순의 선정비(도4)를 세운 시기, 조규순의 선정의 유무 등을 중심으로 소개하고자 한다. 이 비석의 글씨는 앞면 縣監趙侯奎淳永世不忘碑 뒷면 癸巳二月 日子秉甲以古阜郡守建閣改竪이다. 이 해석은 앞면 글씨의 뜻처럼 ‘(태인)현감 조규순의 선정, 공적, 공덕을 길이 오래도록 잊지 못함을 표현한 비석이다. 세운 시기는 1893년 2월 어느날 아들 병갑이 고부군수로써 비각을 세우고 비석을 고쳐 세운다.’로 보면 현재의 비석을 세운 시기는 1893년에 고쳐 세운 것이므로 그 이전에 1893년에 교체된 다른 비석이 있었음을 알 수 있다.

이 비석은 흔히 1894년 갑오동학혁명운동의 주9) 출발, 도화선이 된 조병갑 고부군수가 자신의 아버지를 위하여 세웠다고만 전한다. 필자는 뒷면의 글씨(특히 연월일)를 바탕으로 이를 부연 설명하고자 한다.

조규순의 선정을 기리며 처음 세운 비석은 조규순이 태인현감 직에서 함양군수로 전임되어 떠난 직후 무렵 태인 고을 백성들이 세웠던 것이다. 그런데 이후 오십여 년이 지난 1893년에 이웃 고을인 고부군의 군수로 부임한 아들 조병갑이 이전에 세운 비석을 치우고 새로 세웠으니 바로 현재 남아 있는 비석 즉 두 번째 세운 비석이다.

만약 현재의 비석이 처음 세울 때의 비석이라면 그 당시의 연월일과 1893년 고쳐 세울 때를 추가한 연월일이 함께 남아 있어야 한다. 그렇게 추각한 사례는 함양에 전하는 함양군수 조규순 선정비이다. 즉 함양의 조규순 선정비에는 두 연월일이 있으니 처음 비석을 세울 때인 1849년 8월 일과 아들 조병갑이 고쳐 세울 때인 ‘고종 23(1886)년 7월 군수로 와 근무한지 10월 일’ 이다. 즉 함양군수 조규순 선정비석은 1849년 비석에 1893년에 추각한 비석이다.

태인현감 조규순 선정비를 고부군수 조병갑이 세운 비석으로 널리 알려진 것은 고부와 태인이 바로 이웃 고을인 것 그리고 고부군이 혁파되고 그 관할 지역이 대부분 정읍군(후에 정읍시)로 편입되었기 때문이다. 그리고 비석 뒷면에 고부군수 조병갑이 나오기 때문이다. 고부군수 조병갑이 가렴주구한 사례(비석과 비각을 세운다는 명목으로 과도하게 각출하고 착복하였다는 내용)로만 몰아붙인 결과이다.

이 비석의 주인공 조규순의 선정한 사실을 살펴보고자 한다. 결론은 조규순은 분명하게 선정을 하였는데 이 역시 조규순 선정비에서 확인이 된다. 그것은 이 비석이 뒷면 병갑이란 글씨를 제외하면 거의 완벽하게 보존된 것을 통하여 알 수 있다. 주10)

주9)갑오동학혁명운동은 1894년 1월 10일 전라도 고부군에서 군수 조병갑의 수탈과 학정을 견디지 못하여 제폭구민(除暴救民)을 기치를 걸며 시작되었다. 이후 일본군의 침략과 궁성 점령 그리고 국정 간섭이 자행되자 이에 대항 배격하는 자주, 반외세, 반침략, 반봉건을 기치를 걸며 서울을 향한 진격전을 펼치는 데 11월 11일 공주 우금치 고개 전투에서 일본군에게 패하며 종료되었다.

주10)태인현감조규순선정비는 현재는 비신 위의 시설인 지붕이 없다. 본래 팔작 지붕이 있었을 것이다. 비석이 넘어지며 좌측 상단의 일부가 파손되고 이후 팔작 지붕도 유실된 것이다.

뒷면 병갑이란 글씨는 1895년 갑오동학혁명운동 때 쪼아진 것으로 보인다. 갑오동학혁명운동 때 탐관들의 선정비는 징치 대상으로 여기며 파괴하였으니 그 대표적 사례를 역대 고부군수 선정비들이 집결한 정읍시 고부면 고부리 65번지에 있는 군자정(君子亭) 곁의 선정비들<(도6)-(도8)>이다. 당시 선정을 한 군수 등의 비석이나 선정을 하지 않은 군수 등의 비석은 사진(도6-1)(도6-2)(도7)(도8)에서 보듯 매우 뚜렷하게 구분 된다.

그런데 병갑이란 이름도 아주 극심하게 파괴하지 않고 조금은 알아볼 수 있게 쪼아냈다. 어렴픗하게라도 병갑 글씨를 남겨 탐관오리라는 사실을 영원히 전하려 한 것은 아니었을까? 조규순 선정비에서 조규순의 선정 사실과 조병갑의 탐관 탐오貪汚) 사실을 후대로 계속 알리려 한 의도를 읽을 수 있다.

조규순의 선정은 다른 기록들에서도 승정원일기의 여러 기록과 태인 외에도 전하는 선정비들(도7)(도8)에서도 확인이 된다. 조규순(1799-1868년)은 33세인 1831년 진사에 합격하였다. 승정원일기에 실린 그의 관원 임명 기록들에서 전반부는 대부분 외직, 이후 요직이다. 그 친형 조두순(趙斗淳; 1796-1870년)은 1816년 진사 합격, 1827년 문과 급제하고 승승장구하여 대제학, 영의정까지 역임하였으니 대조적이다. 문과 급제자와 진사 합격자라는 차이, 한계에서 기인한 것으로만 해석할 수 있을까? 전반부에 외직에 머문 경우가 많은 것은 아마도 친형에게조차 인사 청탁을 하지 않은 성품 때문이었을 것이다. 나중에는 제법 요직에 오르게 되는 데 이는 그가 진실로 올바른 목민관임을 제대로 평가받은 결과일 것이다.

문과 무과 급제, 생원 진사 합격하면 국왕을 알현하여 사은숙배(謝恩肅拜: 임금의 은혜에 감사를 드리는 의미로 임금에게 절을 하는 행위)하는 경우가 많았다. 조규순이 합격하였을 때도 마찬가지였다. 그는 함께 합격한 다른 합격자(생원 100명, 진사 100명)들과 함께 창덕궁 희정당 뜰에 들어가 국왕(헌종)에게 사은숙배하였는데 아래는 그날의 승정원일기이다.

<上曰, 生進肅拜爲之, 贊儀唱四拜, 生進行四拜禮。 上曰, 生進各五人, 以次進前, 奏職姓名, 五人連爲進前, 奏職姓名。 至趙奎淳, 上曰, 誰之子孫乎?奎淳曰, 故相臣泰采之五代孫矣。 上曰, 史官就座。 仍命退, 生進皆出, 諸臣以次退出。

왕이 생원 진사들의 숙배를 하라 말하다. 이에 찬의(贊儀)가 주11) 사배(四拜)요 라고 창(唱: 가락을 넣어 부르는 소리나 노래)하자 생원 진사들이 사배의 예(禮)를 하였다. 왕이 생원 진사 중에 각 다섯 사람은 차례로 앞으로 나와 직(職)과 이름을 아뢰라 말하니 다섯 사람이 이어서 앞으로 나오며 직과 이름을 아뢰었다. 이 때 조규순에 아뢰러 이르자 왕이 말하기를 ‘너는 누구의 자손인가?’ 라고 물었다. 이에 규순이 ‘‘돌아가신(故) 상신(相臣) 조태채의 오대손입니다’라고 말하였다. 이에 왕이 이관(吏官: 인사 담당 관원)은 자리로 가 앉고 이어 (나머지) 여러 사람은 물러가라고 명령하자 생원 진사 모두 나가고 여러 신하들도 순서대로 물러났다.> 승정원일기 순조 31(1831)년 4월 4일

위는 왕이 숙배하던 날 급제자 200명 중 10명을 소대(召對)하게 되었는 데 그 중 조규순에게 너는 누구의 자손이냐 묻자 이에 조규순은 고(故; 돌아가신) 상신 조태채의 오대손이라고 대답하였다는 기록이다. 이날 국왕은 조규순을 처음부터 눈여겨 본 것이고 그가 충신 조태채의 후손이니 더욱 흡족하게 여기며 인사를 담당한 이조의 관원에게 조규순을 관직에 등용하라는 당부도 하였을 것이다. 그러나 그는 6년 후에야 서사(筮仕: 첫 벼슬살이)한다.. 그 사이에 출사 보다도 문과(대과) 준비를 한 것인지 등 어떤 사정이 있었을 것이다..

참고로 조규순의 부친 조진익(趙鎭翼; 조태채의 4대 종손)은 1762년생인데 경상도 진주목사 때인 순조 27(1827)년 9월 18일 임지 진주에서 별세하였고, 어머니 덕수이씨는 1760년생이고 순조 12(1812)년 6월 15일 별세하였다. 즉 진사 합격 이전에 부모가 이미 모두 별세를 한 상태였다.

조규순이 순조 임금을 처음 알현하고 면대하던 날에 자신을 고故; 돌아가신) 정승 조태채의 오대손이라고 소개하였다. 충신의 후예임을 자랑스럽게 여기며 그를 계승하며 살려는 의지 표명이기도 하다. 당시 조태채의 후손은 충신의 가문 사람, 충직한 후손, 충신, 충직한 사람이라는 대명사격으로 널리 인식되어 있고 존중 예우받고 있었다. 이러한 상황은 조태채의 육대손인 조병세(趙秉世; 1827.6.2.-1905.11.5. 양 12.5, 좌의정 등 역임, 시호 충정忠正)를 우의정으로 임명하고 처음 면대한 날 고종 임금이 조병세에게 말한 "경은 경의 집안 선조 이우당(二憂堂)의 충직한 절개를 가지고 있는데 경이 또 나를 섬기게 되었으니 어찌 오늘 크게 기대하지 않겠는가?"<고종실록 26(1889)년 10월 22일 기록> 등을 통하여 잘 읽을 수 잇다.

주11)찬의는 조선시대 통례원에 두었던 정오품의 벼슬. 통례원은 예의를 맡아보던 관청. 태조 1(1392)년 7월에 고려의 제도를 이어받아 합문(閤門)을 설치하여 조회·의례를 맡아보았다. 그 뒤 연대는 확실히 알 수 없지만 통례문으로 고쳐 태종 5(1405)년 3월에 예조에 소속시켰으며, 세조 1(1466)년 1월에 통례원으로 개정하였다.

주13-2)서행록에 관하여 필자가 작성한 두 글은 ‘사옹원 분원에서 개인 부탁으로 묘지석을 만들어 준 사례(2019년 10월 16일 국립중앙박물관 제659회 큐레이터와의 대화), ’전라도 흥양현의 선비 송정악(宋廷岳)의 일기『서행록西行錄』에 있는 도암(陶菴) 이재(李縡)의 장례식(葬禮式)·상장례(喪葬禮)(2019년 12월 6일 마한유민 블로그)이 있다.

승정원일기에 나오는 조규순이 지방관원으로 임명된 곳을 열거하면 한성부 남부 도사(헌종 3, 1837년 5월 17일 임명), 사옹원 주부(헌종 5, 1839년 12월 22일 임명), 제용감濟用監 판관(헌종 6, 1840년 12월 22일 임명), 태인현감(헌종 7, 1841년 8월 5일-1844년 4월 20일), 함양군수(헌종 11, 1845년 5월 3일 임명), 무안현감(철종 즉위년, 1849년 12월 26일 임명), 수원 화령전華寧殿 령令(철종 2, 1851년 4월 13일 기사), 수원 판관(철종 2, 1851년, 4월 13일 임명-1853.2월), 재령현감(철종 4, 1853년 2월 6일 임명), 황주목사(철종 6, 1855년, 4월 20일 임명), 군자감 정(철종 6, 1855년 4월 20일 임명-1856년 3월 16일), 동부승지(철종 7, 1856년 12월 27일), 형조참판(철종 9, 1858년 11월 13일 임명), 호조참판(1858년 12월 28일 임명) 동지의금부사(철종 10, 1859년 5월 7일 임명), 호군(護軍) 조규순(시종신으로 복무 중인 아들 조병협趙秉協으로 인하여 고종 5, 1868년 1월 2일 가선대부로 올림)

위 기록으로 보면 조규순이 지방 관원으로 나간 곳은 태인, 함양, 무안, 수원, 재령, 황주이다. 이 가운데 현재 남한 지역은 태인, 함양, 무안 수원이고 북한 지역은 재령과 황주이다. 수원은 판관 즉 책임 관원이 아닌 관계로 선정을 하였더라도 선정비까지는 세울 위치가 아니었을 것이다.(물론 판관 선정비가 도처에 많이 있다.) 재령과 황주는 북한 지역이기에 선정비 유무를 파악할 수 없기는 하다만 조규순이 근무한 모든 지방에 선정비가 세워진 것으로까지 짐작할 수 있다. .

그의 진충보국과 멸사봉공 애민선정 청백한 올바른 정신과 마음은 어디에서 기인, 출발했을까? 당연 가정의 훈육, 조상 대대로 전하는 가훈이었을 것이다. 필자는 그 정답 역시 앞서 소개한 승정원일기에서도 찾았다. 즉 그는 5대조 조태채의 진충보국 멸사봉공 청백리의 정신을 긍지, 귀감으로 여기고 닮고 계승한 것이다. 이것은 그가 관로에 들어오기 전부터 이미 심신 깊이 자리하고 있었을 것이다. 그런 조규순이였기로 헌종 임금도 여러 사람 가운데 유독 그를 눈여겨 보고 특별히 누구의 자손이냐고 물었던 것이 아니었을까?.

태인 함양 무안의 읍지와 선정비에 실린 조규순 관련 내용은 다음과 같다. 주15) 주16)

15)조유순(趙 酉+敎의 우측 淳; 1808-1883년)은 조규순(1799-1868년)의 4촌 동생(족보상으로는 10촌)이다. 조유순의 외아들이 조병식(趙秉式; 1832-1907년)이다. 조유순도 태인현감으로 근무했는데 1880년 4월 도임하여 근무하다가 1883년 8월 임지(任地, 임소任所)인 태인에서 별세하였다. 조유순의 생가(生家) 계보는 오대조 문과 우의정 조태채趙泰采-고조부 진사 동몽교관 조겸빈趙謙彬(조태채의 삼남)-증조부 문과 이조참판 조영순趙榮順(조겸빈의 차남)-조부 문과 홍문관 수찬 조원철趙元喆(조영순의 장남)-아버지 생원 광주목사 조진민趙鎭敏(생부 진사 의령현감 조종철趙宗喆)(조종철의 삼남)-생원 태인현감 조유순趙淳(조진민의 삼남)이다. 그의 양가 계보는 오대조 우의정 조태채-고조부 진사 황주목사 돈녕부 도정 조정빈趙鼎彬(조태채의 장남)-증조부 청풍부사 선공감 부정 조영극趙榮克(생부 조겸빈),(조겸빈의 장남)-조부 생원 조의철趙宜喆(조영극의 사남)-아버지 생원 진사 양근군수 조진강趙鎭剛(생부 의령현감 조종철)(조종철은 조영극의 장남)(조진강은 조종철의 사남)-생원 태인현감 조유순(생부 조진민)(조진민의 삼남)-아들 조병식(관찰사, 이조판서)

16)조규순의 간찰이 전남 옥과미술관에 소장되어 있다. 10개의 유자를 선사한 친지에게 보낸 감사 답서이다.. 기유(1849년) 10월이라 적혀 있다; 조규순 이름을 새긴 바위 글씨가 경남 합천 가야면 구원리 홍류동(해인사 입구, 구원리 산 1-2번지)에 있다. 이곳은 조규순의 아버지인 조진익(趙鎭翼,(생원, 진주목사)이 현감으로 있던 관내이다.<합천현감 재직, 순조 10, 1810년-순조 12, 1812년>. 홍류동에는 조진익과 그 세 아들<조두순 조태순趙台淳(문과, 이조참판) 조규순>, 조기순趙箕淳(생원, 예천군수) 조성순趙星淳 형제<조진익의 동생 조진정趙鎭靖의 두 아들>, 조진민趙鎭敏(조진익의 동생, 조진정의 형),, 조진민의 아들 조유순((趙酉+文 淳)의 이름도 함께 있다. 조규순과 아들 조병갑의 묘소는 충남 공주시 신풍면 평소리 사랑골(평소리 산 15-5번지)에 있다.

| 고을 이름 | 선정비 명문 | 선정비 위치 | 선정비 건립 년도 | 읍지 |

| 태인 도4) |

앞면 현감조후규순영세불망비 縣監趙侯奎淳永世不忘碑 뒷면 癸巳(1893년)二月 日子秉甲以古阜郡守建閣改竪 <고종 30(1883)년 2월 어느날 아들 병갑이 고부군수로써 비각을 세우고 비석을 고쳐 세운다. (이 초록색 부위는 조병갑 군수 때 추각한 것임)> |

전북 정읍시 태인면 태창리 102-2번지(피향정 북쪽 담장 안) |

처음 건립 년도는 불명/고종 30(1893)년 새 비석을세움 비각도 건립하엿으나 지금은 전하지 않음. |

辛丑九月到任 乙巳五月移拜咸陽 <헌종 7(1841년) 9월 도임. 헌종 11(1845)년 5월 경상도 함양으로 관직을 옮겨 임명하다.> |

| 함양 (도7) |

앞면 군수조후규순영세불망비 郡守趙侯奎淳永世不忘碑 政先簡易 治務公平 懷我以德 徯俟其蘇 民有餘粟 軍無逋丁 五載循撫 一境歡愉 <(조규순 군수는) 정사는 간편하고 다스림은 공정하고 군민들을 덕으로 품고 백성의 위태로움을 소생시켰다. 백성의 먹을 것을 넉넉하게 하였으며 군사에 체납된 군역을 없애주었고 오년 동안 어루만져 주어 함양군 경내는 기뻐한다.> 뒷면 道光二十九年己酉八月立 季子秉甲 丙戌七月莅位十月日建閣移奉 <헌종 15(1849)년 8월 비를 세웠다. 막내아들 병갑이 고종 23(1886)년 7월 군수로 와 근무한지 10월이 되는 어느날 비석을 보호할 건물을 세우고 비석을 건물 안으로 옮겨 받들었다.(초록색 부위는 조병갑 군수 때 추각한 것임)> |

경남 함양군 함양읍 대덕리 251-4번지(함양 상림 공원 안) |

처음 건립 년도 철종 즉위년(1849년) 8월/고종 23(1887)년 추각(追刻) |

|

| 무안 | 앞면 현감조후규순청덕선정비 縣監趙侯奎淳淸德善政碑 뒷면 庚戌立 고 115, 폭 41, 후 18cm |

전남 함평군 鶴橋면 古幕리 112번지(원고막 마을 고막교 서쪽 제방 위) *무안 현감 때 고막교( 전남 유형문화재 제 68호) 축조 |

철종 1(1850)년 |

庚戌二月日到任 翌年辛亥四月日 陞移/철종 1(1850)년 2월 함평군수로 옴/1851년 4월 승진하여 옮겨감 |

| 태인현감 조유순(趙 酉+敎의 우측 淳 1808-1883년

|

태인현감 재임 기간 철종 1(1850)년 경술 4월-철종 4(1853)년 계축 8월 別世 |

조유순은 조규순(1799-1868년)의 사촌 동생(종제從弟)이며 조병식(趙秉式; 1832-1907년)의 아버지이다. 태인현감으로 재직중 별세하였다. |

| 함양군수 조병갑선정비<경남 함양군 함양읍 대덕리 251-4번지(함양 상림 공원 안)> |

앞면 郡守趙侯秉甲淸德善政碑 先侯之思 遺民是撫 削廩繕廨 減租蠲布 束薪政嚴 食藥心苦 牛刀二載 龜趺千古 <지난 원님(조병갑)의 생각은 백성을 어루만짐이다. 세금을 감해 주며 땔감(백성들의 세밀한 부분)까지 엄하게 생각하며 정사를 펼쳤다. 백성들의 먹을 것과 약품에 애썼고 군수로 두 해 근무하였으나 공적 실은 귀부(비석 받침 즉 공적을 새긴 비석)은 천년을 갈 것이다.> 뒷면 光緖十三年丁亥七月日 <고종 24(1887)년 7월 어느날 (건립)> |

*승정원일기에서 조병갑은 1886년 5월 함양군수로 임명, 1887년 6월 18일 김해부사로 옮겨 임명된 것으로 나온다. *조병갑 선정비는 천안 광덕과 김해 생림면에도 있다. *조병갑의 외직 임명일은 비안현감(1882년 3월 16일, 천안군수(1882년 10월 23일, 직산현감(1885년 3월 28일), 보성군수(1885년 4월 15일), 풍기군수(1886년 4월 2일 未赴 상환 함양기), 함양군수(1886년 5월 2일). 김해부사 (1887년 6월 18일~1889년 1월), 영동현감(1889년 1월 7일 미부, 상환 고부), 고부군수(1889년 4월 7일, 또는 28일-1893년 11월 30일 익산군수로 전임이나 미부, 그 사이 機器局委員(1892년 4월 2일) 임명, 1894년 1월 9일 전라감사 김문현(金文鉉)의 유임요청(留任要請)으로 조병갑 고부군수로 다시 유임(留任), 1월 10일 고부농민, 봉기 고부 점령, 2월 15일 군수 파면, 4월 20일 의금부에서 조병갑(趙秉甲)을 공주관내에서 체포(逮捕)함) |

참고로 피향정에는 여러 기문과 시들을 새겨 걸은 편액이 즐비하다. 이 가운데에는 조두순(趙斗淳; 조규순의 큰형)이 철종 6(1855)년에 지은 피향정기를 새긴 편액(도10)과 조병식(趙秉式; 조규순의 사촌 조유순의 외아들)이 무인년<고종 15(1878)년>에 피향정에서 지은 시를 새긴 편액(도11)이 있다.

이 가운데 조유순(1808-1883년)의 아들 조병식(1832-1907년)이 지은 시를 아래에 소개하였다. 조병식은 1852년 생원 합격, 1858년 문과 급제를 하였다. 아버지 조유순이 태인현감으로 근무(1850-1853년)하다 별세한 태인 고을에 20여 년 뒤 찾아와 피향정을 제목으로 남긴 시이다. 맨 마지막 무인년<고종 15(1878)년>은 아버지 조유순의 생전 즉 1883년 이전이다. 따라서 맨 마지막 무인이란 간지는 착오 오기임이 분명하다. 주17) 이 시로 보건대 그는 아버지를 따라와 태인 고을에서 얼마간 같이 지냈고 주18) 아버지 별세 때에는 상례도 치렀음을 알 수 있다. 참고로 조유순이 별세한 지 20여 년 뒤는 1903년경이다. 이 무렵 조병식은 외부대신, 서북철도국 총재, 특진관 등을 지냈다..

주17)이 무인년은 조유순의 생전 즉 1883년 이전이다. 따라서 맨 마지막 무인이란 간지는 착오 오기임이 분명하다. 태인 피향정 시에서 부친 별세 20여 년 뒤에 와 시를 짓는다 하였기에 시를 지은 시기는 1903년경이다.

주18)이 기간 중에 조병식은 생원시에 합격하였는데 당시 거주지는 경(京; 서울)이다.

此邑卽先人涖治之所也不可

無感懷略記數語以題亭云爾

蒼黃行色趁秋初 款款州人意不疎

某水某邱記前度 無情風雨卄年餘

下上沼池朝氣寒 乍游如惜別離難

此停此日無從淚 灑盡溪山一笑看

戊寅 孟秋 上澣 趙秉式

이 고을은 바로 나의 돌아가신 아버지께서 현감으로 계셨던 곳이다. 감회가 없을 수 없어 대략 몇 마디 말을 기록하고 정자를 시의 제목으로 한다.

바쁜 행색으로 초가을을 뒤쫒아 오니

정성스러운 고을 사람들 (나를 대하는 것이) 성김이(서먹서먹함이) 없구나

아무 물(냇가) 아무 언덕은 지난날을 기록하고 있지만

무정한 세월은 이십여 년이나 흘러갔구나

아래 위 두 연못에 아침 기운 차갑고

잠시 이 나들이는 (산천과 사람들과의) 이별이 어렵고 아쉽구나

이 정자에서 오늘은 나의 눈물 흘림이 없으니

(지난날) 골과 산에 다 뿌리고 (오늘은) 정자를 바라 보며 웃는구나

무인(고종 15, 1878년) 주17) 초가을 상한에 조병식 지음