*이 글은 정식 논문은 아닙니다.

*관련 사진을 배열하고 그 해설로 구성하였습니다.

*이 해설은 필자가 그동안 주장한 학설들이 중심을 이룹니다.

*따라서 필자의 주관적 해석입니다. 이 해석은 현재 학계에서는 찾아볼 수 없는 내용 즉 독자적인 독보적인 해석입니다.

*근간을 이루는 내용은 이미 필자의 다른 논문(맨 밑 참고문헌)에 다 실려 있습니다.

*논문으로도 발표할 기회를 얻기를 간절히 희망합니다. 바로 논문으로 전환할 수 있습니다.

*사진은 첨부 파일에 실려 있습니다.

(도1)금동여래좌상 조선시대, 익산 금마면 서고도리 오금산 발견, 고 9.2, 한국교원대학교 교육박물관 소장, 한국교원대학교 교육박물관,『상산 송상규의 금마』, 2018년, p.11. <오금산과 익산 연동리 석조여래좌상은 4.8km거리이다.>

(도1-3)<(가∼아)는 선으로 표현한 덩굴 연화문 또는 나선형 연화문이다. (자)는 거신광에 해당이 된다.>

익산 오금산 출토 불상 뒷면 한국교원대학교 교육박물관, 상산 송상규의 금마, 12면

이 불상과 광배에 대하여 필자는 「익산 연동리(蓮洞里) 석조여래좌상 광배 도상 연구의 수정과 보완」, 『마한 유민』(2020.4.22.).에서 다음과 같이 발표한 바 있다.

<익산 오금산(五金山) 출토 금동여래좌상(도48)은 주1) 거신광이나 신광 안에 원문(圓文)과 구멍이 있다. 원문은 연꽃의 가장 간단 표현이고 구멍은 아마 원문 단계에서 화생된 화불을 만들어 고착시켰던 자리라고 본다. 그런데 이 광배의 신광에 구멍과 원문을 합하면 총 7개인데 이는 익산 연동리 광배의 화불 7구와 같은 숫자이다. 신광 좌우에 각각 하나씩 배치한 원문은 앞의 경우처럼 연꽃 표현으로 배치한 것이다

주1)이 불상을 수집한 분은 익산 금마면에 살며 향토사를 연구한 익산중학교 교감 고 송상규(宋祥圭) 님이다. 필자가 1987년 4월에 대학원 발표(주제: 익산 연동리 석조여래좌상)를 위하여 백제와전도록에 익산 송상규 소장으로 소개된 백제 기와 사진 촬영 목적으로 익산중학교 교무실을 찾아갔을 때 한 번 뵌 인연이 있다. 당시 송 교감님의 호의로 촬영을 하였으며 그 자리에서 향토사에 관심을 가진 두 선생(이화승, 임홍락)도 함께 뵈었다. 송 교감님께서 수집한 문화재들은 아들 송호정 교수가 재직하는 한국교원대학교 박물관에 기증되어 필자도 이렇게 귀중한 사진을 이용하게 되었다. 인연이 생각나며 거듭 감사의 마음을 길이 표시하기 위하여 이 자리에 기록하였다..>

이번 논문은 이를 별도로 하고 다시 작성하였다.

1. 제목에 금마 오금산 발견이라 하였다. 기존 표현대로라면 금마 오금산 출토인데 필자가 달리 표현한 것이다. 정식 발굴 조사에서 찾은 것이 아닌 수집이기 때문에 특히 땅속에서 나왔다라는 기록이 없기 때문이다.

*오금산은 전북 익산시 금마면 서고도리 산 52-2번지(이 안에 사적 제 92호 ‘익산 토성’ 일명 ‘보덕성報德城’이 있다. 이 일대에서는 보덕성으로 불림) 일대에 걸친 상당히 넓은 영역인 산의 이름이다. 미륵산(해발 430m)의 줄기이며, 미륵산 남쪽으로 이어진 연결된 산이다. 최고 높이는 해발 124.3m

*필자의 할머니댁이 있었던 금마 연방죽골의 북쪽에 있는 산이다. 또 필자가 태어나 자란 마을인 익산 엽동의 뒷동산도 이 오금산으로부터 남쪽으로 이어 내려온 산줄기이다.(남북 방향 약 약 4km 거리)

이에 지은 아래 시조들

금마의 산천 역사 모시는 인걸들에게 드림

금마는 이천년전 첫 이름 금마라네

지금껏 그 이름을 부르고 아끼나니

이같이 지조지키는 고을 어디 있더냐

기준왕 남천하여 금마를 도읍하며

마한을 세우시고 기준성 쌓으셨네

대대로 익산의 역사 첫머리에 전하네

백제의 무왕님은 금마의 연방죽골

태묻고 살으시다 나랏님 되시었지

왕궁터 미륵사터와 쌍릉 함께 남기셨네

고구려 유민들은 고안승 왕을 세워

나라를 찾으려다 신라에 속았구나

금마로 유인당하여 보덕국도 뺐겼네

하느님 선물이라 나라의 으뜸 곡창

근면과 정성이면 대대로 풍족하리

금마의 이름지키며 신선마냥 살자스라

2024년 1월 20일

금마면 오금산과 연방죽

백제의 무왕님은 오금산 마를 캐고

산남쪽 용추(龍湫)에서 후손들 빨래하고

나는야 연방죽에서 꽃향기에 취했지.

2024년 2월 17일

*물이 땅속에서 펑펑 솟구쳐 올라오는 작은 연못 일대는 용추龍湫인데 속칭 용초라고도 불렸다.

*이 연방죽은 『신증동국여지승람新增東國輿地勝覽(1530년)』 <익산군> 산천(山川) 마룡지(馬龍池)로 볼 수 있다. 이를 소개하면 <마룡지(馬龍池) 오금사(五金寺) 남쪽 백여 보(步) 되는 자리에 있다. 세상에 전하기를, “서동대왕(薯童大王)의 어머니가 축실(築室)하였던 곳이다.” 한다.>. 그런데 이 내용이『조선왕조실록』,「세종실록지리지世宗實錄地理志(1454년」 <익산군>에는 나오지 않는다. 반면 『금마지金馬志(1755년)』와 『익산군지(1959)』에는 같은 내용이 실려 있다.

*『금마지金馬志(1755년)』와『익산군지(1959)』안 사찰(寺刹) 오금사(五金寺)에도 관련되는 아래 내용이 실려 있다.

<오금사 보덕성 남쪽에 있었다. 세상에 전해지기를, 서동대왕(薯童大王)이 지극한 효성으로 어머니를 섬겼는데 어머니를 위하여 마를 캐다가 문득 다섯 덩어리의 금을 얻었다. 뒤에 왕이 되어 그 땅에 나아가 절을 짓고 인하여 오금사라 이름 붙였다고 한다. 지금은 없어졌다.>

*조선 영조(재위 1724-1776년) 때 만든 해동지도 내 익산군지도(서울대학교 규장각 소장)에는 五金山이라 표기한 능선에 토성(현재 익산 토성)을 그리고 그 옆에 薯藇王都서여왕도라는 표기도 하였다. 이 서여왕도는 薯童王都서동왕도를 잘못 표기한 것이 분명하다. 고종 8(1871)년과 고종 9(1872)년에 그린 두 익산군지도(모두 서울대학교 규장각 소장)에는 오금산을 표기한 산의 서쪽 산에 토성을 그리고 그 산 이름을 報德山보덕산으로 표기하였다. 보덕성의 잘못된 표기로 보인다.

2. 이 광배는 연꽃 모양이다. 이 광배를 비롯한 광배는 모두 연꽃 모습이다.

*현재 미술사학을 비롯한 학계에서 사용하는 광배의 전체 모양인 소위 배모양이라는 이유를 들어 주형(舟形) 광배라 하고 있다. 배모양이라는 것은 실로 가당치 않은 엉터리 주장이다. 광배와 배는 어떤 상관 관계도 없는 데 일본인들이 학술 명칭으로 삼은 것이다. 광배는 몸에서 나오는 빛을 표현한 것이고 보이지 않는 빛의 모습을 이해하게 하고 전달하려 할 때 가장 높게 귀하게 나아가 신비하게도 여겨왔던 연꽃 모습으로 표현한 것이다. 광배에서의 연꽃 모습은 연꽃 봉오리 모습 또는 연꽃잎 모습 즉 연판(蓮瓣) 모습이 많다.

우리나라 학계는 일제 강점기 이후 일본인 학자들이 사용한 주형광배라는 용어를 일본인들이 어떤 근거도 고민도 없이 만든 용어를 어떤 비판도 하지 않고 그대로 이어받아 사용하고 있다.

필자는 이 용어를 사용하지 말고 연화형 광배라고 할 것을 줄곧 주장을 하였다.

*필자는 배의 명칭을 두광배(頭光背)와 전신광배(全身光背)로 정한 바 있다. <공주 금학동 절터 출토 석조 광배(光背)에 관한 연구」, 考古學誌 , 제 17輯- 虛空 韓炳三 館長 10週忌 追慕輯-, 국립중앙박물관, 2011.12)> 소위 주형(舟形) 광배는 전신광배이다. 이 두광배(頭光背)와 전신광배(全身光背)는 모두 연꽃 모습이다. 두광배가 원형일 경우에 그 원은 연꽃의 간단한 모습, 표현이다.

*필자는 전신광배 중에 거신광 외연에 굴곡이 표현된 광배는 ‘굴곡 연화형 광배’라 정하고자 한다.

*굴곡 연화형 광배를 기존 학계에서 전형(典形) 광배로 정하였었다. 그러나 필자는 보주형 광배로 정한 바 있다. 그러나 이번 글을 계기로 ‘굴곡 연화형 광배’로 변경하고자 한다. 이 굴곡 모습은 두 원이 겹쳐지면서 생긴 것이다.

*광배에 관한 필자의 대표 논문으로는 「익산 연동리蓮洞里 석조여래좌상 광배의 도상 연구」, 미술자료 제49호(국립중앙박물관, 1992.6).;「공주 금학동 절터 출토 석조 광배(光背)에 관한 연구」, 考古學誌 , 제 17輯- 虛空 韓炳三 館長 10週忌 追慕輯-, 국립중앙박물관, 2011.12).;「익산 연동리(蓮洞里) 석조여래좌상 광배 도상 연구의 수정과 보완」, 『마한 유민』(2020.4.22).;「광배의 ‘화염문火焰文이란 용어의 잘못됨을 지적하는 연구-광배의 화염문은 나선형(螺旋形) 태양문에서 유래한 나선형 연화문이다-」,『마한 유민』(2020.5.12.).

(도2)연꽃 모양의 광배 예: 금동 영강永康 칠년명 광배, 고구려, 6세기, 평양 평천리 폐사지 출토, 고 21. 넓이 15, 후 0.3, 특별기획전! 고구려 추진위원회,『특별기획전 고구려』, 2001년, p.183. <이 모양을 주형 광배라고 부르고 있다. 이 광배는 두광 신광 거신광이 잘 구획되어 있다. 거신광에는 나선형 연화문이 가득하다. 두광 둘레에는 덩굴 연화문이. 신광에는 자연 상태에 가까운 연화문이 있다. 즉 여러 모습 연화문이 함께 있다.>

(도3)이 광배 형태에 대하여 필자는 기존에 ‘보주형’ 광배라 하였다. 그러나 이 글을 계기로 ‘굴곡 연화형 광배로 변경하였다. 괴산 각연사 석조비로여래좌상 통일신라, 9세기, 고 1.28, 보물 제433호, 중앙일보사, 한국의 미 10 불상, 1991년, 도 141..

(도1-4) <파랑색 부위: 두광, 노랑색 부위: 두광 둘레, 빨강색 부위: 신광, 보라색 부위: 거신광에 해당된다. 이 가운데 거신광 부위는 중앙(대체로 두광 부위나 여래에 해당)에서 외곽 쪽으로 기 생장(성장 발전)한 부위인데 이는 우리 겨레의 신석기 청동기 시대의 표현을 이어받은 모습이다.>

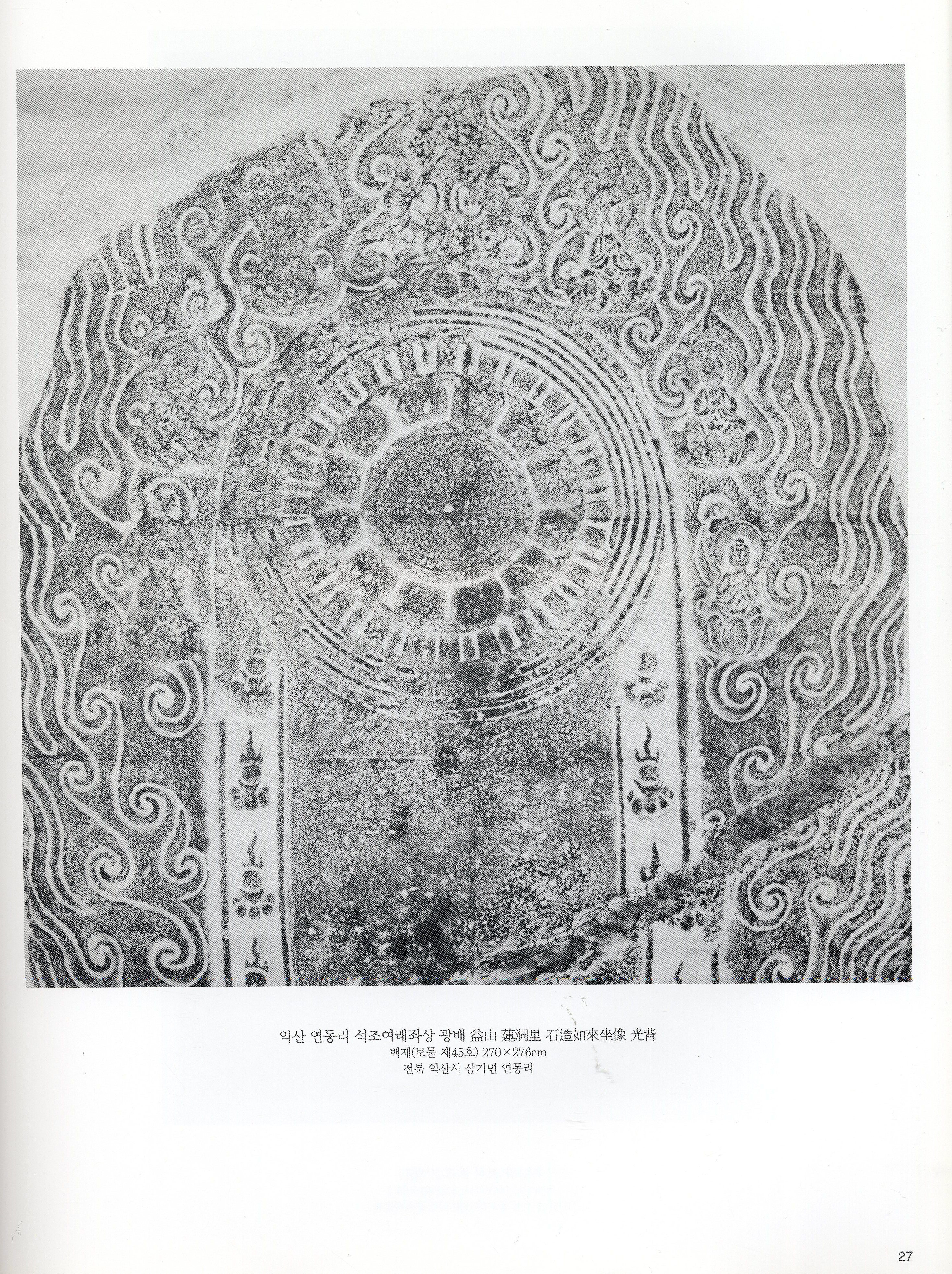

3. 이 광배의 내부 구획은 매우 독특하다. 이에 대하여 다음과 같이 설명할 수 있다.

첫째는 여느 광배들에서도 가장 많은 형식인 두광 신광 거신광이라는 구획을 이 광배도 뚜렷하지는 않지만 대체로 따른 것이다. 어느 정도는 일반적인 광배 형식을 따랐다는 것이다. 이러한 관점일 경우를 포함하여 이 광배의 거신광에 해당하는 부위는 매우 협소하다. 거신광이 협소한 것은 통일신라시대 이후의 일반적인 흐름이다.

둘째는 이 광배의 구획 중에서 거신광에 해당하는 곳의 안쪽 선의 경우 좌우와 위쪽이 볼록하다. 이 불록한 모습은 밑쪽으로는 여래의 몸으로 인하여 표현되지 않았다. 그 자리를 여래가 대신한다고 볼 수 있다. 결국 네 방향을 볼록하게 표현한 것으로도 볼 수 있다. 이는 다른 광배에는 없는 매우 독특한 특별한 모습이다.

이 독특한 특별한 모습은 두가지와 관련이 된다. 하나는 두광과 그 둘레 부위를 크게 나타낸 결과 생겼다는 것이다. 즉 이 광배는 두광 중심의 광배인데 이는 광배 중에서 매우 특별한 모습이다. 다른 하나는 중심 중앙에서 외곽 여러 방향으로 기 생장이 전개됨을 표현한 데 있다. 즉 이 광배 전체를 하나의 커다란 원으로 상정하고 그 중심 중앙에서 외곽 여러 방향으로 기 생장이 전개됨을 표현한 것이다. 이 표현 방법은 우리나라 신석기 청동기시대부터 시작되었으니 유구한 전통을 계승한 것으로 평가할 수 있다.

*중심 중앙에서 외곽 여러 방향으로 기 생장이 전개됨을 표현한 도상에 관한 필자 논문「우리나라 역사문화유산에서 기·화생의 확산과 상승을 표현한 예」(큐레이터와의 대화 제661회, 2019.10.30.).;「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(2) -방사형放射形 연화문·직선문(선문)·덩굴문·원문·삼각문등으로 중앙으로부터 외곽으로 확산됨을 표현-」,『마한 유민』(2020.2.10.); 「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(3) -중앙에서 외곽을 향한 방사형(放射形) 문양대(文樣帶)의 연화문-」,『마한 유민』(2020.2.19.).

셋째는 두광을 제외한 신광, 거신광 구획을 뚜렷하게 표현하지 않은 관점이다. 두광은 확실하지만 그 나머지 부위를 신광 거신광으로 구획하지 않고 두광 부위와 불신을 아우르는 부위 그리고 그 외곽에 전체를 아우르는 구획을 한 것으로도 볼 수 있다는 것이다. 이 일반적이지 않은 독특한 구획은 두광 중심의 광배라는 것 이외의 어떤 의미를 담고 있을까? 필자는 이 광배가 광배 본연의 표현 목적을 통상적인 방법보다는 근본적인 표현 목적을 추구한 것, 달성한 것이다.

이를 부연 설명하면 다음과 같다. 광배는 ’신체의 여러 방향으로 나오는 빛이라는 기운 표현’이다. 이 근본적인 표현 목적을 이 광배는 통상적 방법 널리 통용되는 방법에 크게 염두하지 않고 그렇다고 아예 차치하지 않고 다른 방식을 채택하였다. 즉 비록 단순, 소략하게 표현하였지만 합리적인 직접적인 표현을 채택하였다. 신체를 중심 중앙으로 하고 그로부터 외곽 여러 방향으로 발산, 방사하는 빛의 모습을 보여 주고 동시에 상승하는 모습도 함께 보여 준 것이다. 이 역시 앞서 소개한 중심 중앙에서 외곽 여러 방향으로 기 생장이 전개됨을 표현하며 생겨난 표현 방법, 유구한 전통을 계승한 것으로 평가할 수 있다.

*외곽 여러 방향으로 발산, 방사함과 동시에 상승하는 모습을 보여주는 대표적인 예를 필자는 삼국시대 금관 금동관의 소위 ‘산자 또는 출자 모습 입식’이라 주장하였다. 관련 필자 논문은 「신라 금관에 대한 신연구(新硏究) - 소위 ‘出字출자’ 또는 ‘山字산자’ 입식立飾에 대한 신해석新解釋-.」(국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 2019.3.27.).;「신라 금관에 관한 연구」,『文化와藝術硏究』第二十輯(2022.12.30.) 등이다.

<중심 중앙에서 외곽 여러 방향으로 기 생장이 전개(성장 발전)됨을 표현한 예>

(도7)전 논산 출토 동경(실측도), 청동기시대, 지름 21.2cm, 숭실대학교 한국기독교박물관 소장, 국보 제141호, 숭실대학교 한국기독교박물관,거푸집鎔范과 청동기』, p.76. <중앙에서 외곽 여러 방향으로 전개되는 기・생장을 표현한 태양문이다. 여덟 개의 원은 (도14)와 같이 기・생장으로 탄생한 작은 태양들이고 여러 방향 중 특히 네 방향을 강조한 으습이다. 이 원문은 광배의 화불에 해당된다.>

(도9)경주 금령총(金鈴塚) 출토 금관

신라, 5∼6세기, 고 27.0cm;, 1924년 발굴. 보물 제338호, 국립중앙박물관 소장(본9663), 국립경주박물관,『신라황금』, 2001년, P.29.<나무 모습 연꽃, 사슴뿔 모양을 나타냈다. 즉 금관의 입식은 연꽃 모습이다. 특히 ‘출出’자 혹은 ‘산山’자로 보이는데 이 독특한 모습은 중앙에서 좌우 방향 그리고 상하 가운데 위를 향하여 확산, 성장하는 모습이다. 곡옥이나 영락도 이 금관 전체에 기·화생 표현을 더욱 부각, 가세하기 위하여 부착하였다. 이 모습과 세부 표현은 청동기 시대 동경(도5)(도7), 팔주령(도6) 등의 전통을 이은 것이다.>

(도10)금동관 가야, 5세기경, 1978년 고령 지산동 32호 묘 출토, 높이 19.6, 국립중앙박물관 소장, 국립나주박물관, 『신촌리 금동관, 그 시대를 말하다』, 2017년, p.169. <전체도 연꽃 모습이고 표면도 연꽃(특히 덩굴 연화문)을 표현하였다. 엇갈린 직선문은 청동기시대 동경 팔주령에서 있는 중앙에서 외곽 여러 방향으로 전개되는 기 화생 표현이다. 특히 돌출된 부위는 익산 연동리 광배의 신광의 연화문이나 신라 가야의 금동관 그리고 나주 신촌리 출토 금동관의 내관과 외관外冠에서 처럼 3갈래 표현 등으로 확산과 상승 표현을 하였다. 이 3갈래 표현은 여러 방향으로 성장 발전 화생하는 모습 중에서 가장 단순하게 좌우 만을 표현한 모습이다. 이 금동관에 관한 필자 논문,「고령 지산동 제32호묘 출토 대가야 금동관의 형태와 문양 연구」(국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 611회, 2018.10.31. *2018년 9월 3일 작성, 2018년 재편집).>

4. 이 광배의 내부 문양은 다른 광배들과 마찬가지로 연꽃이다. 연꽃은 실로 다양한 모습으로 표현되었는데 이 광배에서는 두 모습으로 표현하였다.

하나는 원문이다. 이는 연꽃의 가장 간단한 모습이다. 이 원문은 다른 광배와 비교하면 덩굴 연화문에 해당된다.

*원을 연꽃의 간단한 모습으로 본 필자 논문은 조원교,「둥근 문양 기와 즉 '원圓문양 기와'의 명칭에 대한 연구 -귀목문鬼目文·일휘문日暉文이란 명칭 사용을 금지하기 바라며-」『마한 유민』(2015.11.4.).;「둥근 문양 즉 원圓문양 기와의 명칭에 대하여(보완; 원圓문양 기와의 명칭에 대하여(보완(재보완)」『마한 유민』(2018.8.30.);(2019.6.13.).; 「경주 감은사感恩寺 석탑 사리기 맨 위 둥근 고리 형태의 해석 -둥근 고리인 원(圓)은 연꽃(연화)의 가장 간단한 표현이라는 주장-」,『마한 유민』(2019.12.4.).;「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(1) -딸기 또는 포도처럼 보이는 연화문·원圓(원문圓文)으로 나타낸 연화문-」,『마한 유민』(2019.12.31.); (국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 제661회, 2020.3.4.).;「둥근 문양 기와 즉 '원圓문양 기와'의 명칭에 대한 연구 -귀목문鬼目文·일휘문日暉文이란 명칭 사용을 금지하기 바라며-」『마한 유민』(2020.3.6.).

<원문이 간단하게 표현한 연화문임을 보여주는 몇 예>

(도14)금동 사리기(외호) 백제, 무왕 40(639)년, 익산 미륵사지 석탑 발견, 고 13.0, 국립익산박물관 소장(익산 40)불교중앙박물관·국립중앙박물관,『백제가람에 담긴 불교문화』, 2009년, p.138. <여러 모습의 연화문이 있다. 이 가운데 연판은 그 모습이 광배처럼 보인다. 익산 미륵사지 석탑과 익산 연동리 석조여래좌상은 2.8km 거리이다. 필자는 거의 같은 무렵에 조성되었다고 본다. 미륵사지와 오금산과는 약 2.2km.이다.>

(도14-1)금동 사리기(외호) <원문이 모든 연화문의 출발임을 보여 준다.>

(도15) <익산 왕궁리 오층석탑 발견 사리기의 내함 고 9.8cm, 국립중앙박물관 소장(신 2123), 국립익산박물관 이관 전시. 문화재청,『문화재대관』국보 금속공예, 2008년, p.248. <이 사리기의 표면 문양도 모두 연화문이다. 크고 작은 원문 역시 연화문이다. 특히 지붕 4면에 연화문은 통상적인 연화문과 약간 다르다는 이유로 연화문이 아닌 여러 이름으로 잘못 불리고 있다. 왕궁리 오층석탑 사리기는 미륵사지 사리기와 부분 부분은 닮았고 유사하지만 전체적으로 큰 차이가 난다. 특히 연화문은 운동감도 부족하고 묘사도 뒤떨어진다. 사리기 전체 형태(모습)나 제작 방식도 차이가 크다. 이 사리기에 대한 필자 논문, 「益山 王宮里 五層石塔 發見 舍利莊嚴具에 대한 硏究」,『百濟硏究』第49輯, 2009.2). 왕궁리 오층석탑과 연동리 석조여래좌상은 7.6km 거리이다. 오금산과 왕궁리 오층석탑은 약 2.5km이다.. 연화문 안에 원문이 있다. 또 전체적으로 가운데 연화에서 좌우로 연화가 화생하고 있는 모습이다. 이 세 갈래 모습은 삼국시대 금관 금동관 그리고 익산 연동리 석조여래좌상의 연화문(화염문 포함)의 모습과도 같다.>

(도16)청동 거울

고려시대, 익산 함라 금성 제 1호 움무덤 출토

마한박물관 소장(익산시 금마면 동고도리 534-3)

<이 원문은 간단하게 표현한 연화문이다. 2018년 12월 11일 촬영>

따라서 이 광배의 신광에 해당하는 곳에 있는 원문도 연화문이다. 나아가 익산 연동리 석조 광배의 신광에 있는 연화문과는 위치까지도 같은 그러나 모습만 다른 같은 연화문이다.

*오금산과 익산 연동리 석조여래좌상은 4.8km 거리이다.

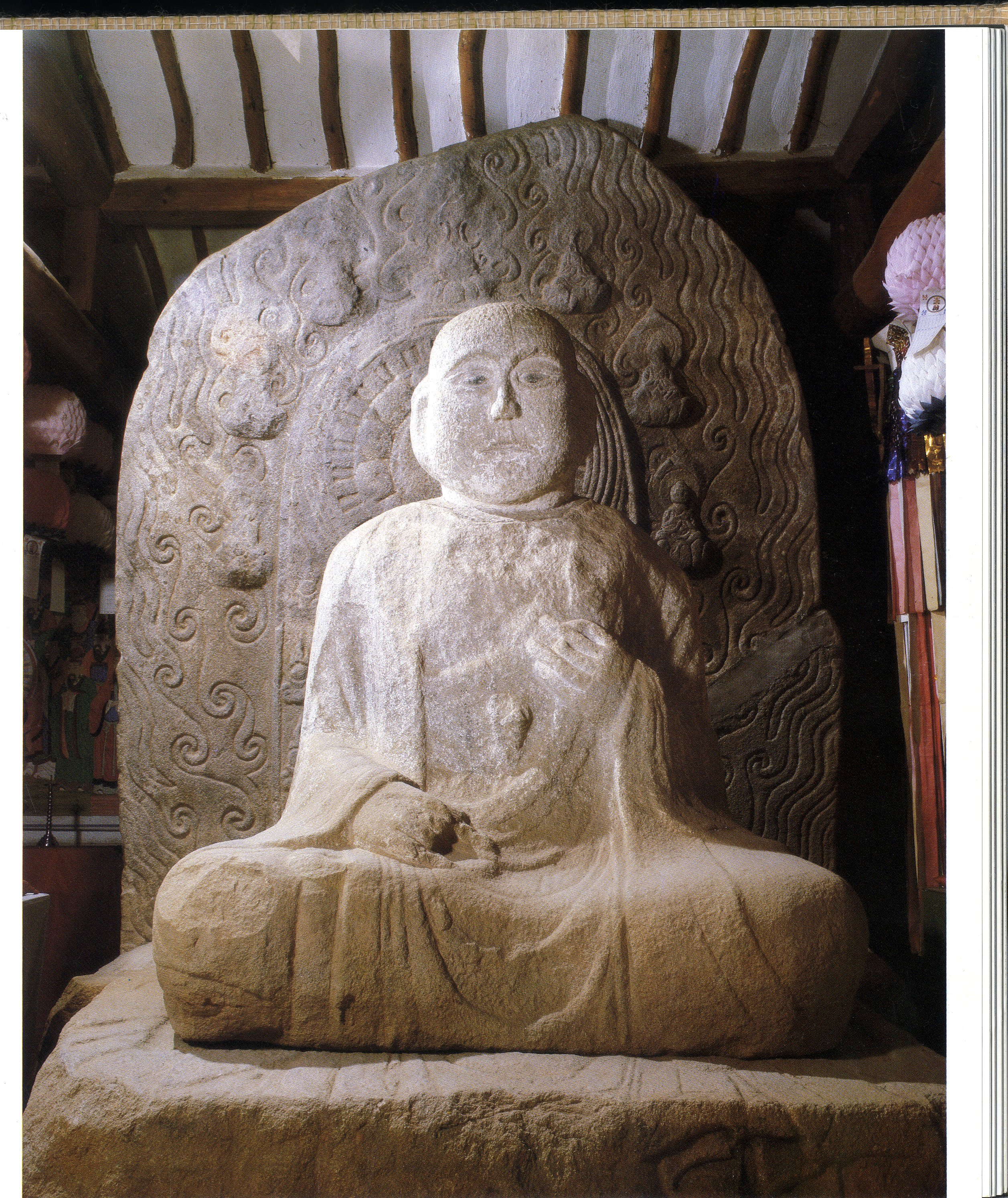

(도17)익산 연동리 석조여래좌상 백제, 7세기 전반, 본존 고 156cm, 광배복원 고 360cm, 광배 최대 폭 266cm, 보물 제45호, 익산 삼기면 연동리 산 220-2 석불사(石佛寺), 황수영 외,『한국의 미』10 불상, 도97. 관련 필자 논문,「익산 연동리(蓮洞里) 석조여래좌상 광배 도상 연구의 수정과 보완」,『馬韓 遺民』(2020.4.22.);「익산益山 연동리蓮洞里 석조여래좌상石造如來坐像 광배光背의 도상 연구圖像硏究 -문양을 통하여 본 백제불상광배의 특성-」,『미술자료』제49호(국립중앙박물관, 1992.6).

(도도17-1)익산 연동리 석조여래좌상의 광배 백제, 7세기 전반, 본존 고 156cm, 광배복원 고 360cm, 광배 최대 폭 266cm, 보물 제45호, 익산 삼기면 연동리 산 220-2 석불사(石佛寺), 탁본 서울 이화여자대학교박물관 소장,. <필자가 대학원 1학기 때인 1987년 4월 한국미술사 과목의 발표 주제를 익산 연동리 석조여래좌상으로 정하며 이 불상을 봉안한 석불사를 방문하였을 때 주지 스님께서 “본래 불상 머리는 길쭉하며 파손된 채 법당 안에 있었다가 망실되었다”라고 알려주셨다. 필자는 중앙대학교 사학과에 재학 중일 때 외가에서 북쪽으로 2.1km거리인 연동리 석조여래좌상을 보려고 처음으로 (저녁 무렵) 찾아갔었다. 법당 안에서 여성들이 촛불인가를 켜들고 탁본을 열심히 하고 있고 주지 스님도 계셨다. 이화여자대학교 학생들이라고 한다. 필자가 석사학위논문(지도교수 고 진홍섭秦弘燮, 1918~2010년: 전 이화여자대학교 교수, 당시 부산 동아대학교 교수)을 준비하며 그 일이 떠올라 이화여자대학교 박물관에 전화하니 그 날 탁본을 하였으며 탁본이 있다 한다. 학위논문에 사진(슬라이드 사진 복사료 지급)을 게재하였으며 훗날 여쭈니 그 탁본하던 날에 교수님도 함께 계셨다고 한다.>

(도18)석조여래좌상 고려시대, 전주시 만성동 822 천고사(天固寺) 봉안, 불상 높이 240, 광배 조각 61×85, 문화재청·(재) 불교중앙교원 대한불교조계종 문화유산발굴조사단,『한국의 사찰문화재』, 2003년 12월, 도992. <이 사진은 『한국의 사찰문화재』에 수록된 두 사진을 필자가 재구성하였다. 천고사와 익산 연동리 석조여래좌상은 23.1km거리이다. 신광에 덩굴 연화문이 있다. 이는 원문과 모습만 다른 같은 연화문이다.>

이 광배 안의 또 하나의 문양은 선으로 표현한 문양들이다. 이는 약간의 움직임을 운동감을 넣어 표현한 연화문들이다. 이들은 간단하게 표현한 일종의 덩굴 연화문으로 볼 수 있고 또는 간단하게 표현한 일종의 나선형 연화문이다. 하지만 너무나 간단한 모습이기에 나선형 연화문인지 덩굴 연화문인지 구분은 불분명하다고도 할 수 있다. 필자는 이 문양을 덩굴 연화문보다 나선형연화문이라고 본다. 왜냐하면 우리나라 전신광배에서 덩굴 연화문보다 나선형 연화문이 더 많고, 또 덩굴 연화문은 그 배치가 거신광 외연이 아닌 안쪽 또 두광 위에서 좌우 아래로 내려가며 배치된 경우가 많기 때문이다. 그러나 나선형 연화문이든 덩굴 연화문이든 불구하고 이 광배의 선으로 표현한 연화문 역시 다양한 연화문 가운데 하나이다.

*여러 모습의 연화문을 소개한 필자의 대표 논문「고려·조선시대 도자기의 연화문 연구」,『文化와藝術硏究』第十三輯(2019.6);「모습이 특이한 연화문에 관한 연구」,『文化와藝術硏究』第二十四輯(2024.3.30.).;「나무 모습 연화문에 관한 연구」,『서화와 삶의 디자인 고찰』-동방문화대학원대학교 문화예술콘텐츠연구소 춘계학술대회-(2024.4.27.).

*나선형 연화문에 관한 필자 논문「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(4) -태양문에서 유래한 나선형(螺旋形) 연화문·고사리문으로 잘못 불리는 연화문-」, 『마한 유민』(2020.2.26.).

*현재 학계에서 덩굴 연화문이나 나선형 연화문을 연화문이라 일컫지 않고 있다. 화염문 당초문 인동문 인동당초문 초화문 뇌형문 나선문 등으로 부르고 있다. 그러나 이 모든 명칭은 잘못된 명칭이고 대부분 왜색 용어이다.

.

<덩굴 연화문의 예>

<나선형 연화문의 예: 청동기시대 나선형 태양문에서 유래한 연화문이다.>

이 광배의 선으로 표현한 연화문들은 두광에 연결된 경우와 여래의 몸에 연결된 경우가 있다. 이는 곧 원으로 표현한 두광에서 나오는 경우와 여래(부처)의 몸에서 나오는 경우를 표현한 것이다. 여기서 원은 곧 연화문의 한 모습이다. 이 모습은 여래(부처)와 연화문이 동격 관계임을 의미한다. 나아가 연꽃 모습으로 표현한 광배가 곧 여래(부처)임도 의미한다.

이 광배 안 두 문양(원으로 또 선으로 표현한 연화문)은 필자의 광배에 관한 주장 즉 두광 신광 거신광 구획과 그 안 문양들이 근본적으로 상호 간에 큰 차이, 차별 없는 곳이고 또 연꽃을 여러 모습으로 표현하는 곳이라는 주장(이 주장은 특히 두광의 둘레 문양과 신광의 안에 문양에서 더욱 뚜렷하다.)을 더욱 분명하게 굳힌다. 필자의 이 주장은 이 광배 안에서 원으로 표현한 연화문과 선으로 표현한 연화문이 고루 배치된 것만으로도 더욱 뒷받침된다.

5. 이 광배에는 구멍이 셋 있다. 이는 광배 안에 별도로 제작한 연꽃이나 화불을 부착하였던 곳이다. 필자는 대부분 광배가 연꽃보다는 화불을 더 많이 표현한 점에서 볼 때 이 광배도 구멍에 화불을 부착하였을 것으로 본다. 그런데 화불이 아닌 연꽃을 부착하였다 하여도 그 연꽃은 장차 화불로 화생되는 이전 단계의 모습을 표현한 것이고 결국 둘은 같은 표현 즉 연꽃인 것이다.

6. 이 광배의 구멍에 화불이 3개가 정녕 표현되어 있었다면 이는 전통적인 화불 표현의 원칙 즉 3, 5, 7구가 배치되는 원칙을 따른 것으로 평가할 수 있다. 3, 5, 7구 중에서 가장 많은 3구 표현을 채택한 것이다.

화불이 3, 5, 7구가 배치되는 이유, 배경은 대략 세 가지인데 그 하나는 화불은 연꽃을 대좌로 삼은 경우가 많음에서 보듯 연꽃에서 화생된다는 것이다. 이 때 화불의 연꽃은 단독 연꽃 독립된 인 연꽃인 경우도 있지만 덩굴 연화문에 부착된 연꽃 즉 덩굴 연화문에서 화생된 연꽃도 있다. 이 모두는 연꽃에서 화생된 모습이다. 화불이 3, 5, 7구가 배치되는 다른 하나의 이유, 배경은 연꽃에서 화생된 화불의 첫 출발이 두광의 위쪽이고 이후로는 좌우 아래쪽으로 성장 발전하는 모습을 표현하였기 때문이다. 따라서 좌우 대칭이 되고 3, 5, 7구가 된다. 수많은 화불이지만 몇 구인 3, 5, 7구로 그치는데 이는 복잡한 것보다는 간결함을 선호한 데서 왔다.

광배의 화불은 덩굴 연화문과 연결된 경우와 독립, 단독으로 배치된 경우가 있다. 이 둘 모두 대개 연화대좌 위에 있는 경우가 대부분이다.

그런데 이 둘은 제작 당시에 표현의 공력, 노력이 더 들어갔는냐 아니냐 차이는 있어도 그 도상 내용이 연꽃의 표현이라는 점에서 근본적으로 차이가 없다, 왜냐하면 가장 높은 수준으로 평가되는 익산 연동리 석조 광배의 경우도 덩굴 연화문을 생략된 채 독립, 단독 화불이기 때문이다.

*익산 연동리 석조 광배에는 화불이 7구이다.

7. 결론

익산 오금산 발견 금동광배도 여느 광배처럼 전체 형태는 본존에서 나오는 신비의 기운인 빛을 연꽃 모양으로 표현하였고 내부 구획도 중심 중앙에서 외곽 여러 방향으로 기 생장(성장 발전 포함)이 전개되는 모습과 윗쪽을 향하는 상승하는 기 생장(성장 발전 포함)의 모습도 보여 준다.

그런데 이 광배를 더 자세히 살펴보면 다른 광배에서는 볼 수 없는 특별함이 있다. 그것은 중심 중앙에서 외곽 여러 방향으로 기 생장(성장 발전 포함)이 전개되는 모습이 다른 어떤 광배보다 매우 분명하고 역력하다는 점이다. 이는 우리 겨레가 선사시대부터 내려온 표현, 원 중국 역사문화강역의 영향을 받지 않은 독자적 독보적 표현이다. 이처럼 조선시대까지 연면하게 전승된 것은 실로 경탄을 금할 수 없는 바, 불가사의한 것으로 높게 평가받아야 마땅하다.

그리고 이 광배의 안에 배치한 원문들과 선문들도 단순 소략하지만 광배 안에서의 역할과 배치된 목적을 어느 광배 못지않게 분명하게 보여 준다. 즉 원문들은 가장 단순하고 간단한 연화문이라는 것과 장차 화불로 화생되는 이전 단계의 문양임을 보여 준다. 선문(線文)들은 광배 안에서 덩굴 연화문 또는 나선형 연화문의 역할과 배치 목적을 잘 보여 준다. 즉 기 생장을 보다 활발하게 복돋아주는 역할(여기에는 중심 중앙에서 외곽 여러 방향을 향한 모습 또 위쪽을 향하여 상승하는 모습 포함)과 화불들의 연결고리가 되는 역할과 배치 목적이다.

익산 지방에 전하는 역사문화유산에는 선사시대와 마한 백제의 전통이 매우 역력하다. 백제 때 만든 익산 미륵사지 금동사리기의 문양과 형태가 후백제 때에 만든 익산 왕궁리 오층석탑 사리기와도 큰 차이가 없음은 이를 잘 설명하고 있다.

조선시대에 만든 익산 오금산 발견 금동광배도 전체 형태나 문양 면에서 백제 때 만든 익산 연동리 석조 광배와 관련됨이 많다. 같은 양상은 인근에 남아 있는 후백제 때 만든 익산 왕궁리 오층석탑 출토 금동여래입상, 고려시대에 만든 익산 원수리 출토 금동여래입상, 완주 봉림사지 출토 석조여래좌상 등에서도 볼 수 있다.

익산 지방에서 전개된 역사문화유산은 선사시대는 물론이고 마한·백제시대에 이미 우리 겨레 역사문화강역 안에서 가장 수준 높은 경지, 중심에 있었다. 백제 멸망 이후 시련의 역사 속에서도 단절됨 없이 오늘날까지 줄기차게 높은 수준으로 전승되었다. 이를 탐구하고 발표함은 후손들의 역사적 소명, 사명이다.

(도31)익산 왕궁리 오층석탑 발견 금동여래입상 후백제, 900년경, 고 17.4, 국립중앙박물관 소장(신 2130), 국보 제123호, 국립익산박물관 전시, 국립전주박물관,『불교, 청자, 서화 그리고 전북』, 2009년, p.11. <왕궁리 오층석탑과 연동리 석조여래좌상은 7.6km 거리이다. 화불이 없다. 두광과 신광에는 덩굴 연화문을 거신광에는 파악이 불분명한 연화문을 배치하였다.>

(도32)석조여래좌상 후백제, 900년경, 완주 봉림사지鳳林寺址(고산면 삼기리 497-2번지 일대로 추정), 불상: 전북대학교 박물관 소장(2009년 4월 17일 촬영). <광배의 모습은 물론 특이한 수인(手印)도 익산 연동리 석조여래좌상과 일치한다. 이 불상을 소개한 글은 정영호(鄭永鎬),「완주군 삼기리三奇里의 石佛 二軀」,『考古美術』第五卷第三號 通卷四十四號(1964.3.). 봉림사지와 익산 연동리 석조여래좌상은 20km거리이다. >

(도33)익산 원수리 출토 금제여래좌상(신축년명辛丑年銘) 고려, 1361년, 익산시 여산면 원수리 사지(寺址) 출토, 고 5.1, 국립중앙박물관 소장(신수 1117), 국립익산박물관 전시, 국립전주박물관,『불교, 청자, 서화 그리고 전북』, 2009년, p.14. 이 불상을 소개한 글은 황수영(黃壽永),「익산출토의 全金小佛坐像」,『考古美術』第四卷第十一號 通卷四十號(1963.11.). 원수리 독절골 절터와 익산 연동리 석조여래좌상은 약 6.5km거리이다.><이 광배에는 두광 신광 거신광의 구획이 없다. 또한 화불이 없다. 덩굴 연화문은 위쪽에서 좌우 아래쪽으로 배치되어 있다. 이를 통하여 광배의 덩굴 연화문에서 화불이 화생된다는 것과 광배의 구획(두광 신광거신광)이 의미가 없음 등을 알 수 있다.>

<덩굴 연화문 또는 덩굴 연화문에 가까운 연화문 위주로 표현한 광배의 예>

(도37)금동 광배 일본, 7세기, 종 33.5, 동국국립박물관 소장(법륭사헌납보물), 동경국립박물관,『특별전 법륭사헌납보물』, 1996년, p.175 도181. <이 광배에 있는 소위 화염문이라 불리는 문양은 덩굴 연화문의 첫 단계의 모습 즉 연화문이다. 이 연화문은 타오르는 모습, 상승하는 모습이어야 하므로 길쭉하게 또 위쪽으로 표현하였다. 소위 화염문이 본래 연화문임을 명백하게 증명하고 있다.>

<나선형 연화문을 위주로 표현한 광배>

(도38)고구려 불상(연가延嘉 칠년명 금동여래입상) 539년, 의령 대의면 하촌리 출토, 고 16.2, 국립중앙박물관 소장(신 853). 국보 제119호, <소위 화염문 모두를 태양문에서 유래한 나선형 연화문으로 채웠다. 이 모습의 태양문에 관한 필자 논문, 「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(4) -태양문에서 유래한 나선형(螺旋形) 연화문·고사리문으로 잘못 불리는 연화문-」> <전체가 나선형 태양문에서 유래한 나선형 연화문이다. 특히 두광과 신광의 구획도 나선형 연화문으로 채웠다.>

(도42)일본 법륭사 헌납 제143호 금동불상의 광배 7세기, 38.0, 동경국립박물관 소장, 일본 나라국립박물관, 『일본불교미술の원류』1 조각 고고편, 1984년, 조각편 도 21. <넓은 거신광에는 나선형 연화문이 중심이 되고 세갈래 연화문 등이 있다. 완전한 백제식 광배이다. ‘두광의 맨 위 연화문의 좌우에서 여느 경우처럼 덩굴 연화문이 화생하고 있다. 그리고 위쪽으로도 연화문이 화생하고 있다. 이 연화문에서는 다시 화불이 화생하고 있다. 그런데 좌우로 화생한 덩굴 연화문은 두광과 신광의 외곽선을 감돌아가며 내려가고 있다. 이로써 두광 신광이 모두 같은 연화문 영역임을 알 수 있다.>

<나선형 연화문인지 덩굴 연화문인지 판별이 불가능한 연화문이 있는 광배>

(도31)익산 왕궁리 오층석탑 발견 금동여래입상 후백제, 900년경, 고 17.4, 국립중앙박물관 소장(신 2130), 국보 제123호, 국립익산박물관 전시, 국립전주박물관,『불교, 청자, 서화 그리고 전북』, 2009년, p.11. <오금산의 익산 토성과 왕궁리 오층석탑은 약 2.8km이다. 왕궁리 오층석탑과 연동리 석조여래좌상은 7.6km 거리이다. 두광과 신광에는 덩굴 연화문을 거신광에는 파악이 불분명한 연화문을 배치하였다.>

<참고문헌參考文獻>

조용중(조원교), 百濟佛像光背에 관한 연구 홍익대학교 대학원 미술사학과 석사학위논문(1990.8.31).

조용중(조원교),「익산 연동리蓮洞里 석조여래좌상 광배의 도상 연구」, 미술자료 제49호(국립중앙박물관, 1992.6).

조용중(조원교),「중국 박산향로博山香爐에 관關한 고찰考察」(상上)(하下), 미술자료 제53호(1994.6).(1994.12)

조용중(조원교),「蓮華化生에 登場하는 裝飾文樣 考察」,『미술자료』제56호(1995.12).

조용중(조원교),「環頭大刀의 環頭內에 登場하는 圖案考察」,『佛敎美術協會助成硏究-硏究成果報告(奈良國立博物館, 1996.3).

조용중(조원교),「動物의 입에서 비롯되는 化生 圖像 考察」,『미술자료』제58호(1997.6).

조용중(조원교),「연화화생산蓮華化生山 도상과 그 교호에 관한 연구」, 미술자료 제60호(1998.11).

조용중(조원교),「朝鮮總督府 건물의 문양에 대한 考察」, 中央史論 第十·十一合輯(1998.12).

조용중(조원교),「海中神山에 관한 文獻과 圖像 연구」,『미술자료』제63호(1999.11).

조용중(조원교),「百濟金銅大香爐에 관한 硏究」,『미술자료』제65호(2000.12).

조원교,「扶餘 外里 출토 백제 文樣塼 연구」,『미술자료』제 74호(2006. 6).

조원교,「공주 금학동 절터 출토 석조 광배(光背)에 관한 연구」, 考古學誌 , 제 17輯- 虛空 韓炳三 館長 10週忌 追慕輯-, 국립중앙박물관, 2011.12).

조원교,「益山 王宮里 五層石塔 發見 舍利莊嚴具에 대한 硏究」,『百濟硏究』第49輯(忠南大學校百濟硏究所, 2009.2).

조원교,「진주晉州 청곡사靑谷社 명銘 향완香垸」(국립중앙박물관 큐레이터와의 대화, 2012.12.26.).

조원교,「百濟 武寧王陵 出土 銀製托盞에 대한 硏究」,『東垣學術論文集」第14輯(國立中央博物館ㆍ韓國考古美術硏究所, 2013.5).

조원교,「고구려 기와 문양에 대한 연구」,『考古學誌』 제19집(2013.12).

조원교,「韓國 古代 氣 表現에 대한 硏究-新石器時代 土器․靑銅器時代靑銅器․三國時代 土器를 中心으로-」,『文化와藝術硏究』第四集(서울 東方文化大學院大學校, 2014.12).

조원교,「토기의 문양(1)-경주 노동동 출토 신라 토기 등을 통한 연구」,『馬韓 遺民』(큐레이터와의 대화 2014.10.15.).

조원교,「우리나라 청동기의 문양 해석」,『마한 유민』(국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 416회, 2014.11.5.).

조원교,「백제 금동관·관모冠帽·관식冠飾의 문양 연구」,『마한 유민』(큐레이터와의 대화 421회, 2014.12.10).

조원교,「조선총독부 건물 중앙홀 그림의 테두리 문양 연구」,『마한 유민』(큐레이터와의 대화 422회, 2014.12.17.).

조원교,「신라 금관金冠의 모양과 문양 연구」,『마한 유민』(큐레이터와의 대화, 2015.1.21.).

조원교,「삼국시대 관모의 모양과 문양 연구」,『마한 유민』 (국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 329회, 2015.2.11).

조원교,「韓國의 古代 ‘神山 世界’ 圖像 硏究(上)(下) -三國時代까지, 氣表現 中心으로-」,『韓國思想과 文化』第78輯, 제79집(韓國思想文化學會, 2015.6), 第79輯(2015.9).

조원교,「둥근 문양 기와 즉 '원圓문양 기와'의 명칭에 대한 연구 -귀목문鬼目文·일휘문日暉文이란 명칭 사용을 금지하기 바라며-」『마한 유민』(2015.11.4.).

조원교,「扶餘 陵山里 出土 百濟金銅大香爐 硏究」(서울 동방문화대학원대학교 박사학위논문)(2016.8).

조원교,「경주 황남대총 출토 신라 은잔銀盞 연구」(국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 531회, 2017.2.22.).

조원교,「화순 대곡리 출토 청동 팔주령 문양 연구」(국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 556회, 2017.8.30.).

조원교,「전傳 광주光州 대관정大觀亭 출토 조선시대 기와 문양의 해석」(큐레이터와의 대화 565회, 2017.11.8.).

조원교,「조선시대 도자기 그림에 대한 新解釋 -海中神山ㆍ三神山 그림-」, 文化와 藝術硏究, 第十二輯(2018.12.30.).

조원교,「둥근 문양 즉 원圓문양 기와의 명칭에 대하여(보완; 원圓문양 기와의 명칭에 대하여(보완(재보완)」『마한 유민』(2018.8.30.);(2019.6.13.).

조원교,「고령 지산동 제32호묘 출토 대가야 금동관의 형태와 문양 연구」(국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 611회, 2018.10.31. *2018년 9월 3일 작성, 2018년 재편집)

조원교,「신라 금관에 대한 신연구(新硏究) - 소위 ‘出字출자’ 또는 ‘山字산자’ 입식立飾에 대한 신해석新解釋-.」(국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 2019.3.27.).

조원교,「고려·조선시대 도자기의 연화문 연구」,『文化와 藝術硏究』第十三輯(2019.6).

조원교,「연화문(蓮華文)을 모란문·국화문·보상화문·여의두문 등으로 잘못 판단한 예 -도자기를 중심으로-」(국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 제648회, 2019.7.24.).

조원교,「고려·조선시대 도자기에 그린 ‘나무처럼 표현한 연꽃 그림’의 연구」(큐레이터와의 대화 제651회, 2019.8.14.).

조원교,「고려시대 동제(銅製) 연꽃 모양 장신구-나무로 보이지만 사실은 연꽃-」(국립중앙박물관 큐레이터 추천 소장품 원고, 2019.8.23.).

조원교,「조선시대 도자기에 그린 ‘산을 표현한 연꽃·산을 화생하는 연꽃’ 표현(도상)의 연구 -백제금동대향로 등을 계승하다- 」(큐레이터와의 대화 제653회, 2019.8.28.).

조원교,「우리나라 역사문화유산에서 기·화생의 확산과 상승을 표현한 예」(큐레이터와의 대화 제661회, 2019.10.30.).

조원교,「고려·조선 도자기에서 연화문을 모란문으로 착각하는 사례(1) -고구려 연화문의 계승-」,『마한 유민』(2019.11.28.).

조원교,「경주 감은사感恩寺 석탑 사리기 맨 위 둥근 고리 형태의 해석 -둥근 고리인 원(圓)은 연꽃(연화)의 가장 간단한 표현이라는 주장-」,『마한 유민』(2019.12.4.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(1) -딸기 또는 포도처럼 보이는 연화문·원圓(원문圓文)으로 나타낸 연화문-」,『마한 유민』(2019.12.31.); (국립중앙박물관 큐레이터와의 대화 제661회, 2020.3.4.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(2) -방사형放射形 연화문·직선문(선문)·덩굴문·원문·삼각문등으로 중앙으로부터 외곽으로 확산됨을 표현-」,『마한 유민』(2020.2.10.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(3) -중앙에서 외곽을 향한 방사형(放射形) 문양대(文樣帶)의 연화문-」,『마한 유민』(2020.2.19.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(4) -태양문에서 유래한 나선형(螺旋形) 연화문·고사리문으로 잘못 불리는 연화문-」, 『마한 유민』(2020.2.26.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(5) -잎사귀가 전혀 없는 ‘앙상한 나무 모양의 연화문’-」, 『마한 유민』(2020.3.2).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(6) -연화화생산(蓮華化生山) 연화문·산 모습의 연화문-」, 『마한 유민』(2020.3.6.).

조원교,「둥근 문양 기와 즉 '원圓문양 기와'의 명칭에 대한 연구 -귀목문鬼目文·일휘문日暉文이란 명칭 사용을 금지하기 바라며-」『마한 유민』(2020.3.6.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(7) -불로초·난초처럼 보이는 연화문- 」, 『마한 유민』(2020.3.11.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(8) -‘우주적 표현’인 삼재三才(천·지·인)를 受容한 연화문-」,『마한유민』(2020.3.17.․3.18).

조원교,「철화백자 매죽문梅竹文 항아리 등에 있는 파도문양 연구」,『마한유민』(2020.3.18.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(9) -‘뇌형문雷形文(번개모습의 문양)으로 잘못 불리는 연화문·연속 네모 연화문-」, 『마한 유민』(2020.3.23.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(10) -‘겹겹 첫 연화문’-」, 『마한 유민』(2020.3.26.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(11) -‘인삼잎사귀무늬·삼엽문蔘葉文이 아닌 연화문(즉 ‘나무 모양 연꽃’ 중 하나)’-」, 『마한 유민』(2020.3.27.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(12) -모란문으로 잘못 판단하는 연화문을 중심으로 추가 보완-」, 『마한 유민』(2020.3.31.).

조원교,「조선총독부 건물 文樣의 보완 연구」, (2020.4.6.).

조원교,「구(舊) 경성부청(京城府廳)·서울특별시청, 현(現) 서울도서관에 표현한 연화문의 연구」, (2020.4.7.).

조원교,「도자기에 그린 물고기와 연꽃 그림에 대한 연구」, 『마한 유민』(2020.4.9.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(13) - 철화문 분청사기의 문양 역시 대부분 연화문 -」,(2020.4.10.).

조원교,「익산 연동리(蓮洞里) 석조여래좌상 광배 도상 연구의 수정과 보완」, 『마한 유민』(2020.4.22).

조원교,「통일신라시대 토기 문양에 대한 연구」, (2020.5.6.).

조원교,「광배의 ‘화염문火焰文이란 용어의 잘못됨을 지적하는 연구-광배의 화염문은 나선형(螺旋形) 태양문에서 유래한 나선형 연화문이다-」,『마한 유민』(2020.5.12.).

조원교,「훈민정음(한글)과 청동기시대 청동기, 통일신라시대 토기의 상관 관계 연구–세종대왕은 우리 겨레의 보편적 사고를 응용, 적용하여 훈민정음을 창제하였다 -」,『마한 유민』(2020.5.13.).

조원교,「영천 어은동 출토 청동기 문양 연구」,(2020.5.14.).

조원교,「특이한 모습을 보여 주는 연화문의 연구(14) - 한 연화문을 두 부위 이상으로 나누어 표현한 예 -」, 『마한 유민』(2020.5.18.).

조원교,「부여 외리 출토 백제 문양전文樣塼(산수문전·산경문전) 연구의 보완」, 『마한 유민』(2020.5.19.).

조원교,「백제 무령왕릉에서 나온 삼재(三才)를 수용한 연화문의 연구」,『마한 유민』(2020.5.20.).

조원교,「국보 제95호 청자 투각 향로의 문양과 형태 연구 -연화문·원문(圓文)을 칠보문이라 잘못 부르고 있으므로 명칭 시정을 바라며-」,『마한 유민』(2020.5.21).

조원교,「연화문·태극문·곡옥(曲玉) 안에 있는 ‘작은 원문(圓文)’이나 ‘작은 구멍’에 대한 연구」, 『마한 유민』2020.6.1.).

조원교,「백사(白沙) 이항복(李恒福) 초상화에 있는 연화문에 대하여」,『마한 유민』(2020.6.3.).

조원교,「신라 금관에 관한 연구」,『文化와 藝術硏究』第二十輯(2022.12.30.).

조원교,「백제금동대향로 연구결론」,『마한 유민』(2023.2.15.).

조원교,「모습이 특이한 연화문에 관한 연구」,『文化와 藝術硏究』第二十四輯(2024.3.30.)..

조원교,「나무 모습 연화문에 관한 연구」,『서화와 삶의 디자인 고찰』-동방문화대학원대학교 문화예술콘텐츠연구소 춘계학술대회-(2024.4.27.)

요시무라 레이吉村怜,『中國佛敎圖像の硏究』(日本 東京 東方書店, 1983).